СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ МОСКВА 1968

СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ МОСКВА 1968

Р2 Л84

Фронтовой дневник Книга третья (февраль 1943 года -- до конца войны)

Подвиг, совершенный населением и защитниками Ленинграда в годы Великой

Отечественной войны, не забудется ни современниками ее, ни грядущими

поколениями. Все девятьсот дней блокады и обороны города-героя, а потом

месяцы наступательных операций Павел Лукницкий неутомимо вел свой подробный

дневник. Никакая обстановка не могла помешать автору делать свои ежедневные

записи. В них -- мысли, беседы, боевые дела фронтовиков и горожан множества

специальностей. Дневник дает широкую картину того времени во всей ее, порой

жестокой, суровой, но предельно чистой атмосфере несравненного мужества.

Способность автора записывать происходящее вкруг него в самый момент события

помогла ему создать художественный документ большой впечатляющей силы. Эта

книга охватывает период времени от прорыва до полного снятия блокады и,

затем, до изгнания разгромленных вражеских войск с территории Ленинградской

области. Дневник заканчивается описанием судебного процесса над

гитлеровскими карателями -- в Ленинграде, после войны. Этой книгой автор

завершает свою большую трехтомную эпопею, первые две части которой, под тем

же названием "Ленинград действует... ", изданы "Советским писателем" в 1961

и в 1964 гг.

7-3-2

49-68

Защитникам Ленинграда,

всем,

кого уже нет с нами,

и здравствующим ныне,

в год 50-летия Октября

мой многолетний труд

посвящаю...

ОТ АВТОРА

Итак, труд, занимавший мои мысли и время ровно двадцать пять лет -- с

первого дня Отечественной войны и до последней строки этой книги, закончен.

Третий том моего фронтового дневника охватывает период времени, начинающийся

с февраля 1943 года, когда сразу после прорыва блокады наши войска,

добиваясь полного ее снятия, улучшая свои позиции, накапливая и организуя

новые мощные силы, начали готовиться к последнему, решающему удару. В январе

1944 года этот удар был нанесен, блокада снята полностью, и от стен

свободного города армии, хорошо оснащенные техникой, двинулись на запад,

освобождая всю территорию Ленинградской области. К концу июля 1944 года

гигантская по размаху битва была успешно закончена -- ни одного

гитлеровского, солдата, кроме пленных и мертвых, на земле ленинградской не

осталось. Описание дальнейшего наступления наших войск за пределами

Ленинградской области в мою задачу не входит. Но не только действиям войск

Ленинградского и Волховского фронтов, -- не меньшее внимание я уделил и

самому Ленинграду, городу-герою, чье население с небывалым в истории

мужеством и спокойствием выдерживало новую цепь испытаний. Современные

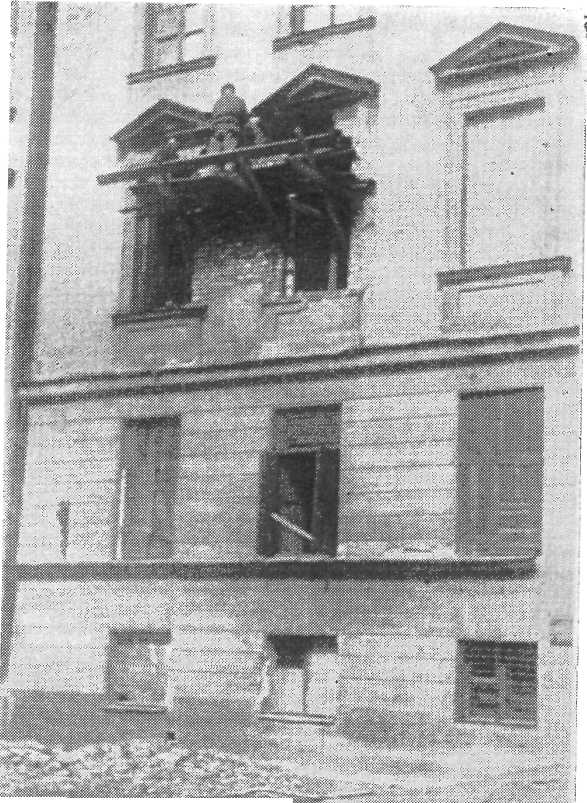

варвары-гитлеровцы, подвергая в этот период Ленинград почти ежедневным

зверским обстрелам, разрушали город, несли смерть множеству мирных людей и

больше всего детям и женщинам... В этот период, с великолепным

хладнокровием, презрением к смерти и к беснующемуся врагу, с вдохновляющей

на подвиги верой в победу, население Ленинграда приступило к

восстановительным работам в городе, планируя их так, чтобы после победы

сделать Ленинград еще прекраснее, чем он был до войны.

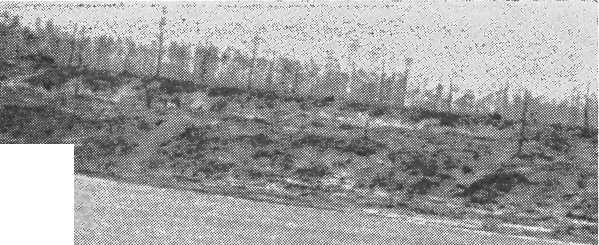

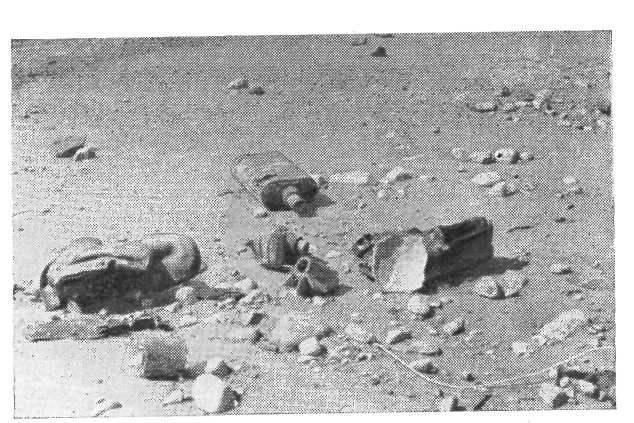

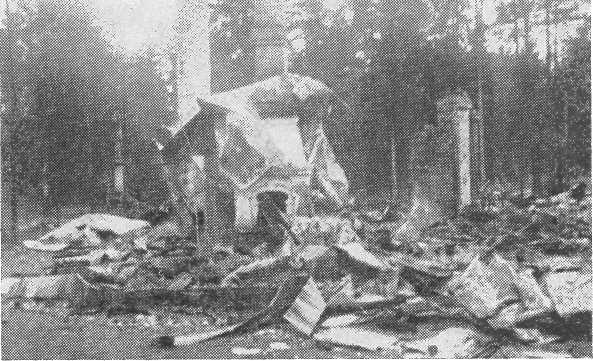

Только по мере освобождения городов и сел Ленинградской области

узнавали мы, ленинградцы, а за нами весь мир, на какие чудовищные

преступления шел враг, поставивший себе целью полностью смести с лица земли

Ленинград, уничтожить или превратить в покорных рабов все население города

нашего и области.

Книга эта, а с нею и весь мой трехтомный труд заканчивается описанием

логического следствия вероломного нападения гитлеровцев на наш город и

содеянных ими преступлений: описанием судебного процесса над немецкими

карателями-изуверами. Процесс происходил в Ленинграде (в Выборгском Доме

культуры), одновременно с Нюрнбергским процессом, зимою 1945--1946 гг.

Показания немецких карателей в переполненном зале Дома культуры,

свидетельства уцелевших жителей Ленинградской области на этом процессе

открыли ленинградцам не только весь объем и всю чудовищность совершенных

гитлеровцами преступлений, но и самую суть фашизма, превращавшего рядовых

немцев, даже против воли некоторых из них, в такие человеконенавистнические,

звероподобные существа, степень одичания и подлости которых трудно

определить словами.

Шаг за шагом прослеживая своими наблюдениями прорастание чувства победы

в душах ленинградцев, а затем постепенное претворение подвига воинского в

подвиг мирного восстановительного труда, я посвящаю много внимания не только

быту, делам, но и психологии ленинградцев. Она поразительна с любой точки

зрения, и ее изучению я хочу своим трудом в меру моих сил и возможностей

помочь. Объем материала, включенного в этот третий, завершающий, том,

огромен не только потому, что по сравнению с двумя первыми томами третий том

охватывает период времени почти в три раза больший, но и потому, что сама

жизнь в этот период была насыщена крупнейшими и интереснейшими событиями.

Масштаб событий таков, что, конечно, в моем дневнике я не имел возможности

полностью охватить их, хотя и стремился к тому, чтобы последовательное

изложение того главного, что довелось мне знать и видеть, дало бы читателю

возможно более ясное представление обо всем в целом и о многих характерных

частностях.

Некоторые моменты "предвидения" -- предощущения грядущих событий,

записанные в моем дневнике, характеризуют, конечно, не какую-то мою личную

способность к прогнозам, а то, что "носилось в воздухе", -- ту атмосферу,

общую для всех, уверенных в победе и в своих силах ленинградцев, остро

вглядывавшихся во все происходившее в мире и прежде всего на фронтах

Отечественной войны, анализировавших события и потому способных к прогнозам,

иной раз удивительно правильным.

Задача моего труда -- показать на ленинградском материале крушение

бредовых замыслов фашизма, катастрофу, к которой привел его советский народ

благодаря беспримерной стойкости, храбрости своей, патриотизму и глубочайшей

вере в партию, что вела наш народ к Победе.

Январь 1967 г.

Пользуюсь случаем, чтобы принести мою глубокую благодарность всем, кто

своими материалами, воспоминаниями, ценными советами и уточнениями помог мне

обработать -- от первого тома до третьего -- мой подробнейший фронтовой

дневник (далеко еще не полностью в этих трех томах использованный). Прежде

всего в числе лиц, которым -- моя признательность, хочу упомянуть защитников

Ленинграда генерала армии И. И. Федюнинского, генерал-лейтенантов М. П.

Духанова, П. И. Горохова, полковников К- А. Седаша, А. И. Трепалина, Б. А.

Шалимова, П. А. Пилютова, врача В. Г. Потапову (ныне Лебедеву), В. В.

Лебедеву (ныне Соловьеву), В. П. Одоеву, всех участвовавших в обороне

Ленинграда писателей и журналистов. Кроме того, не могу не упомянуть

редактора всех трех томов К. С. Иванову и картографа издательства В. Г.

Виноградова, проделавшего трудную работу по обработке и перечерчиванию

сделанных мною схем и карт. Обращаюсь к читателям с просьбой сообщать мне

свое суждение, присылать советы и указания. Отнесусь к ним со всем

вниманием, -- они окажутся весьма полезными в случае переиздания моего

труда.

Здесь нужно, чтоб душа была тверда; Здесь страх не должен подавать

совета.

Данте, "Божественная комедия"

Презирая опасность и смерть, клянусь всеми силами, всем своим уменьем и

помыслами беззаветно и мужественно помогать Красной Армии освободить город

Ленина от вражеской блокады, очистить все города и села Ленинградской

области от немецких захватчиков... Из клятвы ленинградских партизан

Р2 Л84

Фронтовой дневник Книга третья (февраль 1943 года -- до конца войны)

Подвиг, совершенный населением и защитниками Ленинграда в годы Великой

Отечественной войны, не забудется ни современниками ее, ни грядущими

поколениями. Все девятьсот дней блокады и обороны города-героя, а потом

месяцы наступательных операций Павел Лукницкий неутомимо вел свой подробный

дневник. Никакая обстановка не могла помешать автору делать свои ежедневные

записи. В них -- мысли, беседы, боевые дела фронтовиков и горожан множества

специальностей. Дневник дает широкую картину того времени во всей ее, порой

жестокой, суровой, но предельно чистой атмосфере несравненного мужества.

Способность автора записывать происходящее вкруг него в самый момент события

помогла ему создать художественный документ большой впечатляющей силы. Эта

книга охватывает период времени от прорыва до полного снятия блокады и,

затем, до изгнания разгромленных вражеских войск с территории Ленинградской

области. Дневник заканчивается описанием судебного процесса над

гитлеровскими карателями -- в Ленинграде, после войны. Этой книгой автор

завершает свою большую трехтомную эпопею, первые две части которой, под тем

же названием "Ленинград действует... ", изданы "Советским писателем" в 1961

и в 1964 гг.

7-3-2

49-68

Защитникам Ленинграда,

всем,

кого уже нет с нами,

и здравствующим ныне,

в год 50-летия Октября

мой многолетний труд

посвящаю...

ОТ АВТОРА

Итак, труд, занимавший мои мысли и время ровно двадцать пять лет -- с

первого дня Отечественной войны и до последней строки этой книги, закончен.

Третий том моего фронтового дневника охватывает период времени, начинающийся

с февраля 1943 года, когда сразу после прорыва блокады наши войска,

добиваясь полного ее снятия, улучшая свои позиции, накапливая и организуя

новые мощные силы, начали готовиться к последнему, решающему удару. В январе

1944 года этот удар был нанесен, блокада снята полностью, и от стен

свободного города армии, хорошо оснащенные техникой, двинулись на запад,

освобождая всю территорию Ленинградской области. К концу июля 1944 года

гигантская по размаху битва была успешно закончена -- ни одного

гитлеровского, солдата, кроме пленных и мертвых, на земле ленинградской не

осталось. Описание дальнейшего наступления наших войск за пределами

Ленинградской области в мою задачу не входит. Но не только действиям войск

Ленинградского и Волховского фронтов, -- не меньшее внимание я уделил и

самому Ленинграду, городу-герою, чье население с небывалым в истории

мужеством и спокойствием выдерживало новую цепь испытаний. Современные

варвары-гитлеровцы, подвергая в этот период Ленинград почти ежедневным

зверским обстрелам, разрушали город, несли смерть множеству мирных людей и

больше всего детям и женщинам... В этот период, с великолепным

хладнокровием, презрением к смерти и к беснующемуся врагу, с вдохновляющей

на подвиги верой в победу, население Ленинграда приступило к

восстановительным работам в городе, планируя их так, чтобы после победы

сделать Ленинград еще прекраснее, чем он был до войны.

Только по мере освобождения городов и сел Ленинградской области

узнавали мы, ленинградцы, а за нами весь мир, на какие чудовищные

преступления шел враг, поставивший себе целью полностью смести с лица земли

Ленинград, уничтожить или превратить в покорных рабов все население города

нашего и области.

Книга эта, а с нею и весь мой трехтомный труд заканчивается описанием

логического следствия вероломного нападения гитлеровцев на наш город и

содеянных ими преступлений: описанием судебного процесса над немецкими

карателями-изуверами. Процесс происходил в Ленинграде (в Выборгском Доме

культуры), одновременно с Нюрнбергским процессом, зимою 1945--1946 гг.

Показания немецких карателей в переполненном зале Дома культуры,

свидетельства уцелевших жителей Ленинградской области на этом процессе

открыли ленинградцам не только весь объем и всю чудовищность совершенных

гитлеровцами преступлений, но и самую суть фашизма, превращавшего рядовых

немцев, даже против воли некоторых из них, в такие человеконенавистнические,

звероподобные существа, степень одичания и подлости которых трудно

определить словами.

Шаг за шагом прослеживая своими наблюдениями прорастание чувства победы

в душах ленинградцев, а затем постепенное претворение подвига воинского в

подвиг мирного восстановительного труда, я посвящаю много внимания не только

быту, делам, но и психологии ленинградцев. Она поразительна с любой точки

зрения, и ее изучению я хочу своим трудом в меру моих сил и возможностей

помочь. Объем материала, включенного в этот третий, завершающий, том,

огромен не только потому, что по сравнению с двумя первыми томами третий том

охватывает период времени почти в три раза больший, но и потому, что сама

жизнь в этот период была насыщена крупнейшими и интереснейшими событиями.

Масштаб событий таков, что, конечно, в моем дневнике я не имел возможности

полностью охватить их, хотя и стремился к тому, чтобы последовательное

изложение того главного, что довелось мне знать и видеть, дало бы читателю

возможно более ясное представление обо всем в целом и о многих характерных

частностях.

Некоторые моменты "предвидения" -- предощущения грядущих событий,

записанные в моем дневнике, характеризуют, конечно, не какую-то мою личную

способность к прогнозам, а то, что "носилось в воздухе", -- ту атмосферу,

общую для всех, уверенных в победе и в своих силах ленинградцев, остро

вглядывавшихся во все происходившее в мире и прежде всего на фронтах

Отечественной войны, анализировавших события и потому способных к прогнозам,

иной раз удивительно правильным.

Задача моего труда -- показать на ленинградском материале крушение

бредовых замыслов фашизма, катастрофу, к которой привел его советский народ

благодаря беспримерной стойкости, храбрости своей, патриотизму и глубочайшей

вере в партию, что вела наш народ к Победе.

Январь 1967 г.

Пользуюсь случаем, чтобы принести мою глубокую благодарность всем, кто

своими материалами, воспоминаниями, ценными советами и уточнениями помог мне

обработать -- от первого тома до третьего -- мой подробнейший фронтовой

дневник (далеко еще не полностью в этих трех томах использованный). Прежде

всего в числе лиц, которым -- моя признательность, хочу упомянуть защитников

Ленинграда генерала армии И. И. Федюнинского, генерал-лейтенантов М. П.

Духанова, П. И. Горохова, полковников К- А. Седаша, А. И. Трепалина, Б. А.

Шалимова, П. А. Пилютова, врача В. Г. Потапову (ныне Лебедеву), В. В.

Лебедеву (ныне Соловьеву), В. П. Одоеву, всех участвовавших в обороне

Ленинграда писателей и журналистов. Кроме того, не могу не упомянуть

редактора всех трех томов К. С. Иванову и картографа издательства В. Г.

Виноградова, проделавшего трудную работу по обработке и перечерчиванию

сделанных мною схем и карт. Обращаюсь к читателям с просьбой сообщать мне

свое суждение, присылать советы и указания. Отнесусь к ним со всем

вниманием, -- они окажутся весьма полезными в случае переиздания моего

труда.

Здесь нужно, чтоб душа была тверда; Здесь страх не должен подавать

совета.

Данте, "Божественная комедия"

Презирая опасность и смерть, клянусь всеми силами, всем своим уменьем и

помыслами беззаветно и мужественно помогать Красной Армии освободить город

Ленина от вражеской блокады, очистить все города и села Ленинградской

области от немецких захватчиков... Из клятвы ленинградских партизан

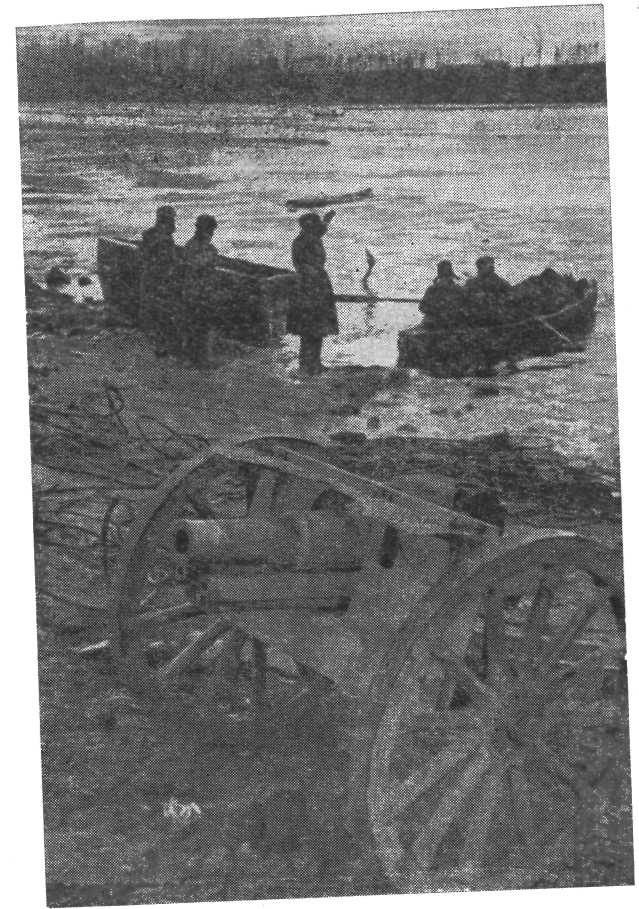

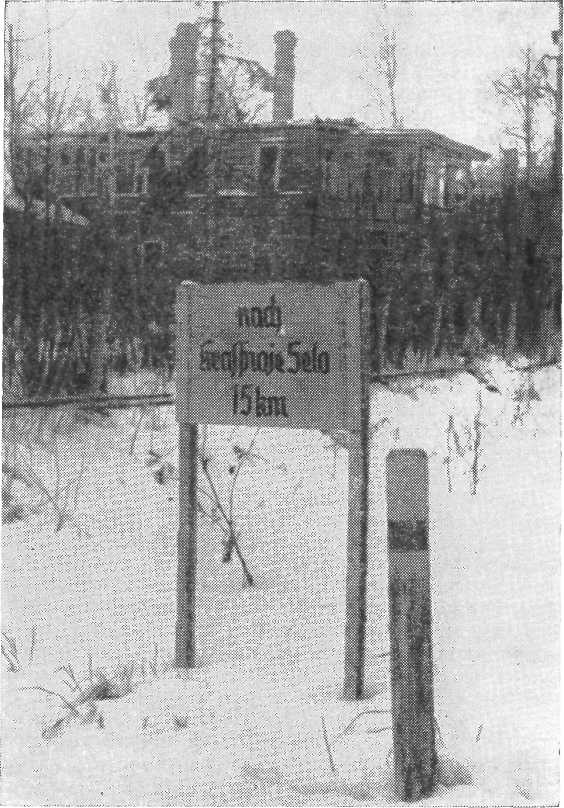

Нева у Арбузова форсирована! 1943 г,

Сегодня, воспользовавшись первым успехом наступления своих соседей на

флангах немецкой группировки, вновь со стороны Невы и Шлиссельбургской губы

двинулись в бой -- в лоб на Синявино -- войска 67-й и 2-й Ударной армий.

Ближайшая их задача -- ликвидировать давно окруженные, но до сих пор не

взятые, изрядно нам надосадившие узлы обороны немцев в 1-м и 2-м городках

имени Кирова и 8-ю ГЭС, на берегу Невы, а затем выровнять здесь линию

фронта, взяв приневский укрепленный узел Арбузово[1].

[1] Первые три пункта частями 67-й и 2-й Ударной армий были взяты нами

в боях с 13 по 15 февраля, а 20-го взятием северной окраины Арбузова линия

фронта с этой стороны была выровнена. 17 февраля части левого фланга 55-й

армии (45-я гвардейская дивизия и лыжная бригада Потехина) продвинулись на

четыре километра вперед, оттеснив противника к реке Тосне.

В эти дни немцы подбросили сюда полки нескольких дивизий, сняв их

из-под Урицка и с Синявинских высот, а в районе наступавшей 54-й армии

Волховского фронта -- из-под Чудова и Синявина -- до четырех дивизий. Наши

части, продвинувшись на востоке на пять километров, а со стороны Колпина на

четырнадцать километров (но на левом фланге не прорвав оборону немцев за

рекой Тосной), вынуждены были вести столь тяжелые бои, что "ставка

Верховного Главнокомандования 27 февраля приказала прекратить дальнейшее

наступление и начать подготовку новой наступательной операции... В марте

1943 года войска Ленинградского и Волховского фронтов вновь перешли в

наступление, стремясь завершить разгром мгинско-синявинской группировки

противника"... Но и эта операция не привела к успеху. Однако "... удерживая

все это время в своих руках инициативу, наши войска нанесли соединениям 18-й

немецкой армии крупные потери и сорвали план наступления противника на

Ленинград. Они сковали под Ленинградом около 30 вражеских дивизий в тот

период, когда на южном фланге советско-германского фронта Советская Армия,

преследуя разбитого на Волге и Северном Кавказе врага, успешно развивала

наступление на запад.

В связи с наступившей распутицей и возросшим сопротивлением гитлеровцев

ставка Верховного Главнокомандования, приняв предложения командующих

фронтами, 2 апреля приказала прекратить наступление, закрепиться на

достигнутых рубежах и организовать здесь прочную, глубоко эшелонированную

оборону... "

("Битва за Ленинград". М., Воениздат, 1964, стр. 277--278).

Примечание автора. Все примечания к тексту книги везде далее даны

автором.

Путь в Кобону

13 февраля. Кобона

... Уговорившись с А. Прокофьевым, направляемым на Волховский фронт во

2-ю Ударную армию, ехать до Кобоны вместе, мы, и художник М. А. Гордон, в 7

часов вечера выехали поездом из Ленинграда. От Финляндского вокзала до

станции Ладожское озеро ехали два с половиной часа. В пути обменивались

новостями, рассуждали о войне, о южных фронтах, о близящейся катастрофе

Германии.

А потом, после многих и долгих хлопот, ехали в кузове попутного

грузовика через Ладожское озеро, минуя огни бакенов, укрепленных на льду,

встречая и обгоняя огни бегущих машин. Но по сравнению с прошлым годом машин

было мало, и направлявшиеся к Кобоне шли порожняком.

Все вокруг было мне давно знакомо: регулировщики, ветер, лед со

сметенным с него снегом, ниши зениток, костры. Приятно сознавать, что трассу

больше не обстреливают артиллерией -- немца на берегу Ладоги нет! И южный

берег, всегда прежде декорированный вспышками ракет, теперь темен и не

угадывается в ночи. Ночь особенно тусклая, изморозь, мрак, оттепель...

Остановка -- посреди озера. Хнычущий голос: "Возьми, прицепи!.. " --

шофер застрявшего грузовика умоляет взять его на буксир. Наш соглашается.

Вместе, в свете фар задней машины, ладят трос. Разговор, состоящий

преимущественно из непечатных слов. Но смысл его таков: "Сколько проехало,

ни один не останавливается, как ни просил... А ты -- хороший человек!" --

"Ну, еще неизвестно, хороший ли?" -- "Хороший, хороший! Кабы не ты, просидел

бы я здесь всю ночь!" -- "А я вот никогда не сижу... Если остановлюсь,

каждый спросит: "Горбачев из первой роты? Не нужно ли тебе чего? Горбачева

из первой роты все знают!.. "

Километров через пятнадцать на какой-то кочке трос оборвался, я заметил

фары оставшейся далеко -- почти на горизонте -- машины, а за нами волочился

по льду только трос...

Ближе к восточному берегу какие-то во тьме конные

обозы, шатры, палатки, темнеющие линии не разберу чего... Уже у пирсов

шофер заблудился, стал кружить, ища дорогу, а за ним гуськом кружили штук

шесть машин... Но вот выехали к пирсам, шофер сказал: "Я на склад, а вам

туда -- в деревню!"

Оставив машину, мы долго плутали, Прокофьев не узнавал своей родной

деревни Кобоны. Обошли ее крутом и -- в половине третьего ночи -- ввалились

в домик дяди Прокофьева, ныне занимаемый его сестрой, служащей эвакопункта.

В доме спали, Прокофьев поднял всех, сказал: "Собери нам, Маша!", и,

радостно принятые, в тепле, мы умылись, отдышались. Вскипел самовар, пили

чай. В пятом часу утра я лег спать, раздевшись, на тахте, в чистых

простынях.

-- А я ночь не спала! -- говорит утром Клава, двоюродная сестра

Александра Прокофьева. -- И не ложилась вовсе!.. В подпол ходила, картошку

перебрала всю. Днем-то еще неизвестно, какая погода будет. Вы знаете, в

ясную погоду мы ничего не делаем, только на небо и смотрим. А для дел

пасмурную погоду выбираем. Он в пасмурную погоду не летает...

23 ноября немцы сбросили на деревню Кобону сорок шесть бомб. Налетают

часто, бросают бомбы по три зараз. И обстреливают из пулеметов. Летают все

по ночам -- в ясные ночи. Недавно бомбили четыре ночи подряд. И только на

четвертую над озером нашим удалось сбить бомбардировщик. Пятеро немцев взяты

в плен, шестого застрелили...

4 часа. Войбокало

Расставшись с Прокофьевым и его родственниками, я в случайном

автомобиле скорой помощи выехал в Войбокалу... Эвакопункты, пирсы ледовой

трассы, деревня. Шум, летчики -- все знакомое мне с прошлого года по 8-й и

54-й армиям... Сколько новых дел, людей, боевых эпизодов предстоит мне

узнать в здешнем фронтовом краю!..

Вызов в Москву

17 февраля. Поезд Волхов -- Москва

Уже не одну телеграмму в Ленинграде за прошедшие полтора месяца получил

я от ТАСС с требованием выехать в Москву! Как бы я себя чувствовал там, в

момент, когда наши войска здесь прорывали блокаду!.. Мне тогда удалось

отвертеться, кое-как сумел объяснить, что "обстановка требует моего

пребывания на Ленинградском фронте". Убедил! Оставили! Везде побывал, все

увидел, все о прорыве знаю, и горжусь этим, и радость испытал невыразимую.

Теперь опять! Послав в ТАСС несколько корреспонденции о действиях

Волховского и Ленинградского фронтов, получил по телеграфу холодное,

категорическое требование выехать в Москву. Попытка отговориться фронтовыми

событиями не помогла; повторили: "Выехать немедленно!" Прекрасно понимаю,

чего хотят: отправить на другой фронт. А я хочу быть только на

Ленинградском. Снимем блокаду совсем, нечего станет здесь делать, тогда --

пожалуйста, куда угодно!

Еду в Москву, прямому приказу надо подчиняться. Но посмотрим, удастся

ли ТАСС вырвать меня из Ленинграда! Логика -- за меня!

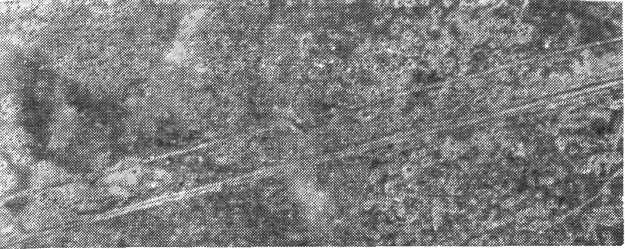

... Все последнее время вражеская авиация систематически налетает на

железную дорогу в районе Волхова. Хочет помешать доставке в Ленинград

подкреплений. Особенно бомбит дорогу на участке от Шлиссельбурга до Званки.

10 февраля на станцию Пупышево налетели четыре бомбардировщика, одна бомба

попала в цистерну с бензином, восемь цистерн сгорели, разбиты четыре вагона

с красноармейцами. Один из самолетов сбит зенитками...

В Волховстрое дикая неразбериха с билетами, посадкой пассажиров и всем,

что относится к службе движения. Хотя билет у меня есть, все ж надо идти

регистрироваться к этапному коменданту. Оттуда -- на "Безымянную, 26", за

полтора километра, к другому коменданту, за посадочным талоном. Оттуда -- в

кассу (домик в полукилометре от станции), компостировать. Все -- в темноте,

все -- неизвестно где, все -- с очередями. Измотаешься!

После длительной беготни и перекрестных расспросов удалось выяснить,

что поезд из Волховстроя идет через Вологду, на Буй и два вагона в нем --

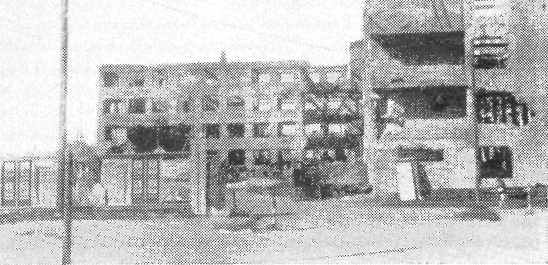

через Ярославль в Москву. От станции Волховстрой осталось только название:

все разбито. Год назад все было цело. Город стал неузнаваем. Разрушены

здания горсовета, НКВД, множество других зданий, а вблизи станции --

полностью все кварталы. Бомбежки продолжаются по сию пору. Но движение

поездов ничуть не уменьшилось.

Выехал в теплушке. Поезд переполнен эвакуируемыми из Ленинграда. И

поныне еще их везут каждый день -- и стариков, и женщин, и детей.

В пути было сообщение: взяты четыре города. Пассажиры называют:

Краснодар, Ворошиловград, Шахты. Спорят: то ли еще Красноармейск, то ли

Первомайск. Слышу фразы: "Ничего! Научились мы воевать!", "Так их (по

матушке), скорей бы всех их уничтожить!", "А пойдет так, пожалуй, к весне

всю Украину очистим... ", "Сеять будем на Украине!", "И очень даже просто!..

", "А вот у нас, на Ленинградском, заедает что-то... "

Другой вразумляет: "Так ведь у нас и условия другие... " И третий: "Да,

тут танками не пройдешь!.. " И еще один: "Закопался он здорово!.. "

"А Войбокалу и сейчас по ночам обстреливает. Из Мги, наверно, -- сорок

пять километров от нее!"

"Достает?"

"Достает, проклятый. Днем не бьет, только по ночам... "

В Ярославле встретился с отцом. Мне повезло: ему как раз дали

командировку в Москву, сейчас он едет вместе со мной, генеральское звание и

вызов высокого военного начальства помогли отцу сесть в поезд без хлопот.

Еду теперь уже не в теплушке, а в пассажирском, плацкартном вагоне.

... Никто ничего не говорит о сегодняшних делах на Ленинградском

фронте, абсолютное большинство, очевидно, не знает о них, Совинформбюро

сообщений не давало.

А я о них думаю непрестанно.

Удивительный все-таки человек Николай Павлович Симоняк! Оборона Ханко и

Пулковских высот, прорыв блокады -- его первая заслуга в удаче форсирования

Невы и самом прорыве. Сейчас его 63-я гвардейская -- снова первая ударная

сила: именно полки Симоняка брали Красный Бор, он, ничего не боясь, сам

бывает в наиболее опасных местах, изучает досконально обстановку, в какой

заваривается его повелением бой... А вот левее 63-й, на усть-тосненском

участке генерал А. А. Краснов, командующий 45-й гвардейской дивизией... Ему

не удалось развить наступление в решающие дни прорыва блокады. Ему не

удалось и сейчас прорвать оборону немцев на реке Тосне. Необходимо сказать,

конечно, что эту оборону немцы укрепляли шестнадцать месяцев, превратили

правобережье Тосны в сильнейший рубеж[1]. Но ведь и Красный Бор -- некогда

мирный поселок, в котором до войны было около двадцати тысяч жителей, а ныне

не осталось ни одного, -- такой же считавшийся немцами неприступным рубеж. А

вот Симоняк взял его в первый же день наступления своей славной дивизии,

после прорыва блокады переброшенной в состав 55-й армии и двинувшейся в бой

вместе с танками 1-й краснознаменной бригады, впереди других. 269-й, 270-й,

342-й полки дивизии Симоняка снова на устах у всех знающих боевые дела на

фронте.

... А Синявино, Мга будут взяты, как будут освобождены и все города,

села, деревни нашей великой страны. Порукой этому -- героизм миллионов

советских людей!

Я приехал в Москву. Как и предполагал, меня решили было сделать

разъездным корреспондентом по всем фронтам, с тем чтобы между поездками я

жил в Москве. Ради того чтобы не оставлять Ленинград, я готов был даже

расстаться с ТАСС вообще и добиться перевода в одну из воинских частей

Ленинградского фронта. Об этом я поставил в известность руководство ТАСС и,

пока находился в Москве, стал добиваться нужных мне результатов в Главном

Политическом Управлении Красной Армии, в кадрах которого состояли многие

спецвоенкоры органов центральной печати. В ожидании решения моей

[1] После взятия Красного Бора и неудачи на левом усть-тосненском

фланге новым командиром 45-й гвардейской дивизии был назначен "симоняковец"

Савелий Михайлович Путилов, отлично руководивший прекрасными людьми дивизии

во всех последовавших боях.

судьбы я писал в Москве для газет и журналов, для разных международных

комитетов и для Совинформбюро рассказы, очерки и корреспонденции о людях

Ленинградского фронта.

ТАСС долго задерживал меня в Москве. Здесь состоялось межфронтовое

многодневное совещание военных корреспондентов, мне было поручено

проанализировать все корреспонденции нескольких военкоров, выступить с

докладом и рекомендациями. Происходили собеседования по поводу методов

работы ТАСС и в Центральном Комитете партии. Выступая на совещании, пришлось

резко и откровенно говорить о недостатках этой работы: о серости,

безликости, штампованности публикуемого материала, -- я был дружно поддержан

редакторами "Вечерней Москвы", "Красного флота", "Труда", "Московского

большевика" и других газет. Эти редакторы высказывали желание получать от

ТАСС и рассказы, и очерки, и, главное, материал не от "одного

корреспондента, подписывающегося десятком фамилий", а от многих,

отличающихся друг от друга своей манерой писать. В результате были вынесены

полезные для общего дела решения.

После совещания ТАСС согласился оставить меня до конца блокады на

Ленинградском фронте, дав возможность публиковать через его редакции не

только сухой репортаж, но и рассказы, и художественные очерки. Окрыленный

этим обещанием, я выехал в Ленинград.

Мой московский дневник этого времени не имеет прямого отношения к

обороне Ленинграда, поэтому здесь я даю лишь несколько записей,

представляющихся мне ценными "с ленинградской точки зрения".

Встречи, размышления и наблюдения

6 марта. Гостиница "Москва"

В письме Мухтару Ауэзову в Алма-Ату пишу о пережитом в Ленинграде, о

фронтовой жизни. И продолжаю так:

"... Но я все-таки доволен и ни за что не променял бы эту жизнь на

прозябание в глубоком тылу, став подобным тем некоторым из наших

"эвакуантов", коих, находящихся в жалком состоянии, ты встречаешь у себя в

АлмаАте. Я с грустью убеждаюсь в том, сколь многие, в единственном

стремлении во что бы то ни стало сохранить свое существование, утратили и

чувство собственного достоинства и вообще человеческий облик.

У нас, в Ленинграде, людей мало, люди очень нужны. Я за это время

узнал, что родной город можно любить, как близкого родного человека, -- я не

могу жить без Ленинграда, несмотря на то что в нем как будто и одинок и

бездомен: квартира моя разбита, ни жены, ни родственников у меня в нем нет.

И уж если суждено мне будет дожить до того светлого дня, когда ни

одного гитлеровца под Ленинградом не станет, -- я знаю, что всю жизнь буду

считать правильным свое решение не покидать этот город, несмотря ни на что,

какие бы трудности на мою долю ни выпали.

Вот, Мухтар-ага, я знаю, ты меня поймешь, ты знаешь, что такое любовь к

родине, ты любишь свой родной тебе Казахстан, мог ли бы ты покинуть

Алма-Ату, если б твой город осаждали враги? Я уверен: ты оказался бы в рядах

самых упорных его защитников... Вот ты зовешь меня пожить у тебя спокойно.

Нет, Мухтар, я приеду в Среднюю Азию и в Казахстан тогда, когда буду

сознавать, что мой долг перед войной выполнен до конца, что я заслужил право

отдыхать и быть равным среди казахов так же, как я сейчас равный среди людей

на фронте, отдавших себя служению Родине... И тебя тогда позову в гости к

себе в Ленинград, мне не совестно будет чувствовать себя в нем хозяином...

Кое-кто, преисполненный высокомерия, со скептической усмешкой называет

меня романтиком! Что ж, быть романтиком в том смысле, что человек сохраняет

любовь к Человеку, когда многие это чувство утратили, быть романтиком в том

смысле, что человек не считает извечно высокие понятия словесной мишурой, --

разве так уж плохо?

Я, Мухтар, был свидетелем стольких случаев подлинного героизма, что не

мне утратить веру в чистоту вековечных принципов. И если многое в нашем

мире, даже до этой ужасной войны, было несовершенно, то разве следует

удивляться, что всякий стремящийся к совершенству художник видит пути к

совершенству везде и во всем и

верит в существование доброй воли к достижению этого совершенства?

И разве не следует все личное направлять в то единое русло, которое

ведет к этой цели?..

А проще сказать: я могу в этой войне растрачивать свои силы, свое

здоровье, но не могу и не хочу растрачивать свою душу... "

Только что по морозцу, под рядами тускло посвечивающих, обозначающих

лишь направление улиц фонарей, вернулся из филиала МХАТ, где смотрел "Школу

злословия", хорошо исполненную и потому весьма освежающую. Это -- чуть ли не

первый спектакль, посещенный мною за все время войны...

10 марта. Вечер

Кругом разговоры -- "зачем вам ехать сейчас в Ленинград?.. ".

Слов нет, мой организм настойчиво требует юга, солнца, отдыха, -- я

никогда прежде не мог высидеть за работой в Ленинграде дольше, чем несколько

зимних месяцев.

Да, это так хорошо: солнце, юг, покой, отдых, обстановка, не требующая

непрестанного нервного напряжения, что об этом можно мечтать, я это вижу

даже во сне. Но я гоню от себя эти мысли, как искушение дьявола. Ибо не

вернуться в Ленинград значило бы продать свою душу.

Один из приятельствующих со мною писателей уверял меня: "Это --

фетишизм, думать, что твой долг быть именно в Ленинграде. Будто ты не можешь

быть полезен в другом месте?.. " Но я тут же ловил себя на мысли: сей

приятель высказался так потому, что сам в Ленинград возвращаться не

собирается.

Голос совести говорит: "Поезжай в Ленинград и оставайся там до конца.

Может случиться: погибнешь, может статься: на всю жизнь останешься

полуживым, но поезжай туда и будь там!"

Вчера, вверх по улице Горького -- по широкому чистому асфальту,

освещенному празднично-ярким весенним солнцем, -- шел батальон пехоты. Шли

командиры в золотых погонах, одетые чисто и опрятно. Шли колонны

красноармейцев, кто в погонах, кто еще без погон. Шли [в] ботинках с

обмотками, в затрепанных, грязных шинелях, с узелками за спиной, без

винтовок. Люди были усталыми, лица их были серыми. Весенняя таль уже

расхлябила снег, подснежная вода выбивалась с асфальта. Многие красноармейцы

шли в валенках... Я понимал: этот батальон был только что сформирован из

состава разных частей, из людей, прибывших с фронта. Он был принят свежими

командирами...

Фронт от Москвы проходит в ста тридцати километрах, но Москва уже так

отвыкла от чувства близости к фронту, так отвыкла от всего прямо

напоминающего ей о фронте, что прохожие останавливались и смотрели на эту

нестройную, разномастную воинскую часть... Это шли защитники Москвы, шли

люди, готовые умереть за Родину, знающие, что такое их долг.

13 марта

Сегодня я чувствую себя великолепно, хотя и ездил за город и должен был

как будто устать... Только что вернулся домой из Перова. Угощали меня и

водкой, и американскими консервами, и ветчиной, и густым сладким компотом. В

той воинской части -- у пограничников -- выступали участники обороны

Севастополя, Одессы, Сталинграда и Ленинграда. От Ленинграда выступал Герой

Советского Союза снайпер Пчелинцев, ныне гвардии старший лейтенант, недавно

ездивший вместе с Людмилой Павличенко в Америку. После него выступал я,

читал очерк о встрече ленинградцев с волховчанами в день прорыва блокады --

материал хорошо мне известный.

Аудитория, состоявшая сплошь из курсантов-снайперов, встретила меня

весьма хорошо и слушала с огромным вниманием... Пчелинцев -- молодой,

худощавый, с вздернутым носом, с мягкими чертами лица -- говорил о том, как

зародилось в Ленинграде снайперское искусство. Говорил внятно, гладко,

толково.

Рядом со мной, за столом президиума, сидела женщина-майор, начальник

женской снайперской школы, -- серьезная женщина, сражавшаяся долгое время на

Ленинградском фронте. Мы нашли общих знакомых и, пока выступали другие,

вспомнили много эпизодов Отечественной войны на том, одинаково нам знакомом,

участке фронта.

14 марта

Зашел к моим родственникам -- Лагорио. Я давно знаю их, в былые времена

постоянно останавливался у них, наезжая в Москву. Старик, глава семьи,

умерший несколько лет назад, -- был превосходным инженером, суровым,

принципиальным, честнейшим служакой, любившим Родину, судившим обо всем

строго и прямо. В последние годы своей жизни он строил какие-то

военно-оборонительные сооружения на важных участках наших границ. Его

уважали, он пользовался большим авторитетом.

Старуха -- Эмилия Августовна -- жива до сих пор, ныне обретается где-то

в эвакуации, кажется в Башкирии. Их дети -- уже немолодые люди: Евгений

Лагорионыне полковник интендантской службы -- всю войну был на юге, с

недавнего времени -- опять в Москве, живет на казарменном положении. Он --

начальник топливного отдела Московского военного округа. Тамара Лагорио --

врач-терапевт, ныне начальник отделения госпиталя. Муж Тамары Юрий, почти

совсем глухой, -- инженер-механик... Отношение у меня к ним родственное, и

только. Ничто с ними не связывает меня...

Так вот, я зашел к ним. Приняли они меня как всегда -- запросто,

приветливо. Я разговаривал с Марусей -- женою Евгения (которого не застал),

-- она варила суп в комнатушке, заставленной всяким домашним скарбом, на

чугунной плитке-времянке. Говорить, собственно, было не о чем. Она тоже была

в эвакуации где-то под Горьким. Недавно вернулась, живет "зайцем" -- пока не

прописана, муж хлопочет об ее прописке... Потом разговаривал с Тамарой,

стиравшей белье в той своей квартире, ниже этажом, в которой из-за холода

никто не жил зимою и которую сегодня, в воскресенье, она решила привести в

порядок, чтоб в один из ближайших выходных дней вновь перебраться в нее. Мне

трудно было разговаривать с Юрием, -- по своей глухоте он мог слышать меня,

только когда я кричал ему прямо в ухо, а сам он -- тощий, измотанный,

неряшливо одетый -- наполнял комнату, отвечая мне, таким трубным гласом, что

я решительно ничего не понимал... Я никогда прежде даже не интересовался

толком, где он работает, какова в точности его специальность... Но вот он

заговорил о фронте, о Сталинграде, о Харькове, о Ленинграде (о последнем он

знает очень мало и приблизительно, как и многие москвичи вообще). Но во

всем, что говорил он о фронте, я почувствовал огромную его

заинтересованность войною, волнение за наши успехи и неудачи... "Вот сколько

мы послали танков туда, неужели же опять сдадим Харьков?.. " Оказалось, Юрий

работает на одном из оборонных заводов, изготовляющих танки, работает много,

не выходя из цеха порою по неделе и больше, всего себя отдавая этому

напряженному труду. "Мои танки везде, на всех фронтах!" -- с гордостью

говорил он.

Мне незачем записывать здесь все, не имеющее отношения к моей мысли, а

мысль моя о том, что я увидел перед собою горячо любящего Родину человека,

отдающего ей себя целиком в труде. Юрий много раз стремился уехать на фронт,

но ему поручили эту работу, и он отнесся к ней, как боец к боевому делу. Он

рассказывал мне о пережитых им бомбежках; о том, как взрывными волнами его

бросало о стену; о том, как недавно, испытывая танк, он был подмят и чуть не

раздавлен им, когда подкладывал под съехавшую в канаву гусеницу бревна.

Делал он это вдвоем с другим инженером, и тот был придавлен так, что через

несколько дней умер, а сам Юрий до сих пор ощущает боль в голове и груди. И

еще рассказывал Юрий о том, как дежурил он на объектах ПВО и как участвовал

в ловле диверсантов-парашютистов (он с подлинной жгучей ненавистью описывал

мне их, пойманных)... И глаза его светились любовью, когда он рассказывал

мне о рабочих с наших заводов-гигантов -- тех ленинградцах, кои были

эвакуированы из Ленинграда и работают сейчас на его заводе.

Передо мной был не равнодушный, лишь о себе думающий человек, а

страстный, благородный энтузиаст, отдающий себя целиком любимому делу,

видящий смысл своего существования только в энергичной помощи фронту и

пренебрегающий всем, что касается лично его...

Я ушел от Лагорио в хорошем, повышенном настроении, потому что думал о

том, какое великое множество таких беззаветных тружеников на нашей Руси, и о

том, что благодаря им придет к нам Победа.

... Был на выставке трофеев Отечественной войны. Все там в общем хорошо

мне знакомо, не раз виденное, а все же интересно... Вчера ездил смотреть

новую станцию метро. Мозаичные панно там особенные: их делали ленинградские

художники во время блокады, и мозаика доставлялась сюда на самолетах. Жаль,

что об этом на станции нигде не сказано!

17 марта

Позавчера мы сдали так недавно отбитый нами у немцев Харьков. А ведь

уже казалось, что прекрасное наше наступление передвинет линию фронта к

Днепру. Сейчас фронт откатился к Северному Донцу, и мы сдали Харьков. Мне

сказали сегодня, что мы сдали и Курск. Я еще не знаю, верно ли это...

Конечно, горько и тяжело. Конечно, тяжко представлять себе судьбу

несчастного населения Харькова. Но неудача эта, как ощущаю я и как ощущают

многие, уже не может изменить общего положения вещей: Германия близится к

катастрофе. Победа будет за нами. Повторится ли летом то, что было в летние

месяцы прошлого года? Покатятся ли наши армии вспять под напором новых сил

фашистской Германии? Нет! Пружина нашего фронта может сжаться опять, но она

и опять ударит по немцам с неменьшею силой, чем в эту зиму. Совершена

какая-то ошибка. Мы выскочили слишком далеко вперед, и не сумели

закрепиться, и пришлось отойти назад (слава богу, не так уж далеко!). Но эта

ошибка -- частного характера. Она будет исправлена. Резервов и техники у нас

хватит. И поскольку на Западном фронте мы именно сейчас наступаем, взяли

Ржев, Вязьму, приближаемся к Смоленску, совершенно ясно: немцы уже не могут

устоять под нашим напором на всех фронтах сразу. Значит -- ослабли. Значит

-- выдыхаются. И уж, конечно, не отсутствием у них желания бомбить Москву

можно объяснить тот факт, что за целый год на столицу нашу не было воздушных

налетов. Обессилена, в частности, и их авиация...

О союзниках наших говорить нечего. Их политика определилась вполне и

понята решительно каждым гражданином нашей страны, самой последней

неграмотною старушкой. Капиталистический мир остается капиталистическим

миром. Второго фронта ждать в ближайшее время нечего. Он может возникнуть

только тогда, когда Англия и США почувствуют, что не открыть второй фронт --

невыгодно им самим или даже для них губительно. Им хочется дождаться

одинакового бессилия и нашего и Германии, чтобы после -- таскать из огня

каштаны. Можем ли мы рассчитывать на неожиданности? На внезапный внутренний

крах Германии? На взрыв действенного сочувствия к нам народов Англии и

Соединенных Штатов, который заставил бы их правительства начать с Германией

войну по-настоящему? В ближайшее время, думаю, на это рассчитывать не

приходится. Но социальные силы несомненно зреют и копятся, и настанет день,

когда они придут в действие. Ибо -- нет сомнения! -- уже сотни миллионов

людей во всем мире искренне и горячо симпатизируют Советскому Союзу,

становятся (пока -- потенциальными) его защитниками. И несомненно также:

неверие в победу растет в германском народе; оскомина, которую все больше

ощущает он, заставит его когда-нибудь выступить против преступной войны и ее

носителя -- Гитлера. Но только все это будет не так скоро. Я помню приказ от

23 февраля, в котором прозвучало упреждение: остерегитесь, мол, излишне

скороспелых надежд. Этим приказом в значительной мере было ослаблено тяжелое

впечатление от последовавших в конце февраля и начале марта неудач на Южном

фронте. Ибо -- трезво рассуждая, -- трехмесячное наступление должно было и

замедлиться и остановиться, потому что не мог не наступить период нового

накопления сил.

Так или иначе, надежды на окончание войны в 1943 году нет, если только

не случится каких-либо чрезвычайно благоприятных обстоятельств. Предстоят и

военное лето, и еще одна военная зима, и еще весна, и лето будущего, 1944

года...

Человеку становится все тяжелее жить. Усталости в людях все больше. Но

воли к победе, уверенности в ней ни у кого не меньше. О себе люди -- часто

слышишь -- говорят так: "Ох, дожить бы только до Дня Победы... Другие

доживут, а вот я, пожалуй, не дотяну, моих сил не хватит"... Плохо, что

таких голосов много. Но хорошо, что во всяком таком голосе -- безусловная

вера в победу...

А как хорошо на душе было все три зимних месяца наступления! Люди не

спали, дожидаясь сообщения "В последний час!". Необходимыми, именно такими

обязательно долженствующими быть представлялись всем эти "Последние часы".

Силой наливался весь советский народ, -- казалось: все страшное уже

миновало; казалось:

вот месяц, два -- и дойдем до старых границ, и еще месяц-два -- рухнет

Германия... В личном быту, даже в интимной жизни сказывалось у каждого это

повышенное, бодрое настроение... Сейчас -- не то. Опять молчаливей люди. Они

или не говорят между собой о Харькове, или, во всяком случае, стараются

говорить меньше. Просто потому, что о тяжелом лучше не говорить. Но как-то

пожухли яркие краски дня, как-то нерадостно весеннее солнце, нет

непосредственности в любовании -- таком всегда естественном, органическом,

-- любовании весной. Надо опять сжаться сердцем, собрать волю, выдержку,

быть хоть и безрадостным, но таким же непоколебимым, как все эти два года

войны. Время радости -- опять отдалилось. Дожить бы до этого -- времени

радости, вспыхнувшем было прошедшей зимою перед человеческими душами --

манящим миражом... Нет, то было не озеро в жгучих песках, то был просто

мираж. Шагайте верблюды снова -- безводный путь по пустыне все еще тянется,

уходя далеко за горизонт. Озеро существует. Озеро будет. Но сколько еще

идти, идти, идти, с пересохшим от жажды ртом. Забудь сейчас эту жажду. Не

жалуйся, не делись горечью этой жажды с окружающим и, -- иди, замкнувшись в

себе. Но иди, иди, не слабей, не падай, -- озеро будет! И старайся отбросить

от себя сверлящую тебя мысль, тяжкую мысль о том, что в тот день, когда

другие дойдут до озера и жадно, вольно, радостно будут пить животворную

воду, -- тебя не окажется с ними, твой иссохший, мумифицированный ветрами

пустыни, колючими песками ее, труп будет лежать где-то на полпути, маленькой

черной точкой, следом огромного прошедшего здесь каравана...

Вот так!..

Жди, жена, в Ярославле, своего скитающегося по фронтам мужа, собери

свои силы еще на год, -- только не надо, чтоб слышался плач Ярославны!..

Собирай кизяк в петропавловской сухой степи, старуха мать москвича,

сражающегося на фронте. Еще не скоро тебе и ему возвратиться в Москву,

сойтись на пустой, ждущей вас обоих квартире!

Лежите, ценности Эрмитажа, в замшелых ящиках, -- еще не скоро появиться

вам перед взорами спокойных посетителей в зеркальных витринах...

Прислушивайся, прохожий, на Невском к свисту проплывающих в небесах над

тобою снарядов, -- еще не скоро улицы твоего города станут многолюдны и

безопасны...

Чисти конюшню проклятого фашиста, девушка-украинка, -- еще не скоро

вернуться тебе из рабства и плена на сожженную Родину.

Все будет. Только доживи до этого "будет", крепи свои силы и свое

сердце!.. Не скоро, еще не скоро, -- но победа придет. Мир, солнце,

счастье!.. Гордо борясь, не прячась, не сдаваясь духом, пересиливая

немоготу, -- дожить бы!.. А если твой путь во времени пересечет враг, --

убей его. Не бойся ни пули, ни бомбы, коль суждены они тебе, -- от них не

уйдешь. Делай свое дело, верь, крепись, а уж если придется схватиться с

врагом, -- гори пламенем ненависти, тут уж не до дум о собственной жизни. В

пламени смертельной схватки не страшно и умереть!

19 марта

Сегодня полдня провел в ГлавПУРККА. Между прочим, в аттестационном

отделе узнал: приказом от 4 марта мне присвоено звание капитана

интендантской службы. Такое звание присвоено всем корреспондентам ТАСС. Уж

не потому ли "интендантской", что военный корреспондент рассматривается как

своего рода "снабженец": снабжает печать своими корреспонденциями, то есть

духовною пищей?![1]

29 марта

... Днем ко мне в номер зашел Илья Эренбург. Мы встретились на

литературной дискуссии. Мне хотелось поговорить с ним, и Эренбург предложил

мне позвонить к нему. Вчера я звонил, договорились о встрече...

Я высказал Эренбургу мои сомнения, заговорил с ним о долге перед

Родиной. Можно ли писателю, говорящему в своих произведениях о долге перед

Родиной, о чести, о воинском подвиге, быть -- в своем личном поведении, в

своих поступках -- безнравственным, недостойным?.. И следует ли, пренебрегая

таким "раздвоением личности", подобного писателя превозносить, даже

награждать его?.. Я привел Эренбургу характерный пример.

Позже мне было присвоено звание строевого майора.

Мы сразу согласились: нельзя! И последовала очень интересная для меня

беседа. И. Г. Эренбург говорил о том, что не мог бы сейчас сесть за роман,

как ни хотелось бы ему написать роман о враге, -- без черных и белых красок,

"единственных запрещенных в искусстве!"... О том, что ежели бы он и решил

давать вместо каждодневных своих агитационных статей -- одно, два

произведения в месяц, но значительно более художественных, то воздействие

последних на читателя было бы меньшим, нежели воздействие, оказываемое

сейчас теми статьями, которые он дает. О том, что каждый, думающий об

искусстве, желающий проявить себя как подлинный художник, может сейчас

только накапливать материал, с тем чтобы предаться творчеству когда-нибудь в

будущем (если останется жив). Что во время войны писатель должен решить для

себя вопрос о цели его нынешней работы. Писать ли, не думая об успехе,

только агитационные вещи, выполнять любую требуемую от него работу, а

исподволь готовить себя к служению искусству в будущем? Или... стремясь к

успеху, пренебрегать своим каждодневным гражданским долгом, ставить себя

выше тех воинов, тех солдат, которые ждут от него именно сегодня

действенного слова писателя.

Разговор шел о крупных, всем известных писателях и их работе. Все это в

плане: следует ли отделять личность писателя от его авторской личности?

Разговор шел о достойных и недостойных личностях, и закончился разговор

следующим высказыванием Эренбурга:

"Кстати, я не верю в то, что личность может не проявиться в

произведении. Искусство умеет мстить за себя; если человек подл, то и в

произведении его это не может не чувствоваться... "

И еще:

"Только пережитое, только выстраданное отблагодарит писателя в его

произведении... "

Формулировки Эренбурга были острыми и порою элиграмматичными. Суждения

-- откровенными.

9 апреля

Хорошая, но какая тяжелая статья Эренбурга в "Правде". Прекрасная

фраза: "смерть монотонна" -- вся Европа в этой монотонности.

2 П. Лукницкий

Как представишь себе фронт -- разрушения, бытие солдата, -- какая

тоска!.. А ведь ничего не поделаешь, поддаваться этой тоске нельзя, надо

бороться! Бороться и с врагом -- неумолимым и отвратительным, и с

усталостью, с тоскою, грызущей каждого мыслящего. Не поддаваться ей -- надо!

Ничего не изменишь, ничему не поможешь, если предаться слабости духа.

Сейчас на фронтах затишье. Грозное затишье, которое оборвется скоро,

очень скоро, едва повсюду подсохнет земля, едва весна повернется на лето!

Тогда -- начнется... Новая фаза, новый период -- летняя кампания 1943 года.

Будем ли мы наступать? Или отступать, как в прошлые лета? Выступят ли

союзники? Наверное -- нет. Опять вся тяжесть -- на наших плечах, могучих

плечах, но как тяжело этим нашим плечам!..

11 апреля

Наступит день. Мы вынем из нашего быта слова "бомба", "месть",

"ненависть" с таким же удовлетворением, с каким воин вкладывает в ножны

сразивший врага кинжал. Мы начнем любить. Любить женщину и полевой цветок,

украшенный капельками росы. Любить дом, в котором можно спокойно жить.

Любить отдых.

Сейчас мы любим только Родину, и эта наша любовь к ней -- сострадание и

незыблемая вера в народ.

Откуда возникает та великая фронтовая дружба между солдатами? Она

возникает из сознания, что душа товарища мучится так же, как и твоя, и что

об этом не надо говорить. Когда солдат идет в бой, душе легче, тяжесть с нее

снимается, она становится окрыленной.

Величайшая общественная задача: помочь каждому человеку стать на тот

единственный для него путь, на котором, полностью раскрыв свои духовные

силы, он, этот человек, даст Родине максимум возможного для него.

Потребность патриота -- отдать себя Родине полностью, по возможностям,

в нем заложенным.

12 апреля

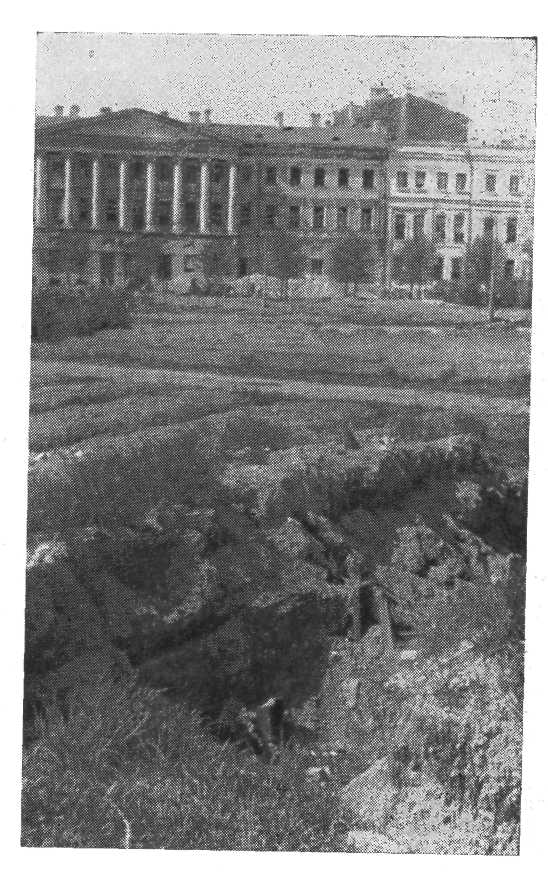

Прилетел из Ленинграда заведующий Книжной лавкой писателей.

Рассказывает: бомбежка 4 апреля была незначительной, 5 апреля бомбежка

была сильной. Разрушена телефонная станция на улице Марата, разрушена 5-я

ГЭС. Около тридцати тонновых бомб упали на какую-то не имеющую большого

значения фабрику в районе Международного проспекта. Падали бомбы на Марсово

поле, в Летний сад, много бомб упало в Неву и Фонтанку, несколько -- на

площадь Урицкого, одна -- на угол Марата и Невского. Повреждения

незначительные. Но бомбежки последнее время бывают почти ежедневно, на город

падает в среднем по восемь -- десять бомб. Обстрелы продолжаются с прежней

интенсивностью. Тем не менее театры полны, аншлаги в Академическом, полно в

других. Жизнь не нарушается, идет как обычно.

Все интересующие меня дома, о которых может знать мой собеседник

(вылетевший из Ленинграда 7 апреля), -- надстройка писателей, Дом Красной

Армии, Дом имени Маяковского, Штаб, Госиздат -- целы.

13 апреля

Другой человек, вчера прилетевший из Ленинграда, рассказывал:

сильнейшая бомбежка города была 9 апреля. Бомбами разбиты цирк, дома на

Моховой улице, дома вблизи Октябрьского вокзала в Московском районе и пр.

Обстреливаются шрапнелью одновременно все районы города. 5 апреля налетало

триста самолетов, к городу прорвались десятки.

2*

Нева у Арбузова форсирована! 1943 г,

Сегодня, воспользовавшись первым успехом наступления своих соседей на

флангах немецкой группировки, вновь со стороны Невы и Шлиссельбургской губы

двинулись в бой -- в лоб на Синявино -- войска 67-й и 2-й Ударной армий.

Ближайшая их задача -- ликвидировать давно окруженные, но до сих пор не

взятые, изрядно нам надосадившие узлы обороны немцев в 1-м и 2-м городках

имени Кирова и 8-ю ГЭС, на берегу Невы, а затем выровнять здесь линию

фронта, взяв приневский укрепленный узел Арбузово[1].

[1] Первые три пункта частями 67-й и 2-й Ударной армий были взяты нами

в боях с 13 по 15 февраля, а 20-го взятием северной окраины Арбузова линия

фронта с этой стороны была выровнена. 17 февраля части левого фланга 55-й

армии (45-я гвардейская дивизия и лыжная бригада Потехина) продвинулись на

четыре километра вперед, оттеснив противника к реке Тосне.

В эти дни немцы подбросили сюда полки нескольких дивизий, сняв их

из-под Урицка и с Синявинских высот, а в районе наступавшей 54-й армии

Волховского фронта -- из-под Чудова и Синявина -- до четырех дивизий. Наши

части, продвинувшись на востоке на пять километров, а со стороны Колпина на

четырнадцать километров (но на левом фланге не прорвав оборону немцев за

рекой Тосной), вынуждены были вести столь тяжелые бои, что "ставка

Верховного Главнокомандования 27 февраля приказала прекратить дальнейшее

наступление и начать подготовку новой наступательной операции... В марте

1943 года войска Ленинградского и Волховского фронтов вновь перешли в

наступление, стремясь завершить разгром мгинско-синявинской группировки

противника"... Но и эта операция не привела к успеху. Однако "... удерживая

все это время в своих руках инициативу, наши войска нанесли соединениям 18-й

немецкой армии крупные потери и сорвали план наступления противника на

Ленинград. Они сковали под Ленинградом около 30 вражеских дивизий в тот

период, когда на южном фланге советско-германского фронта Советская Армия,

преследуя разбитого на Волге и Северном Кавказе врага, успешно развивала

наступление на запад.

В связи с наступившей распутицей и возросшим сопротивлением гитлеровцев

ставка Верховного Главнокомандования, приняв предложения командующих

фронтами, 2 апреля приказала прекратить наступление, закрепиться на

достигнутых рубежах и организовать здесь прочную, глубоко эшелонированную

оборону... "

("Битва за Ленинград". М., Воениздат, 1964, стр. 277--278).

Примечание автора. Все примечания к тексту книги везде далее даны

автором.

Путь в Кобону

13 февраля. Кобона

... Уговорившись с А. Прокофьевым, направляемым на Волховский фронт во

2-ю Ударную армию, ехать до Кобоны вместе, мы, и художник М. А. Гордон, в 7

часов вечера выехали поездом из Ленинграда. От Финляндского вокзала до

станции Ладожское озеро ехали два с половиной часа. В пути обменивались

новостями, рассуждали о войне, о южных фронтах, о близящейся катастрофе

Германии.

А потом, после многих и долгих хлопот, ехали в кузове попутного

грузовика через Ладожское озеро, минуя огни бакенов, укрепленных на льду,

встречая и обгоняя огни бегущих машин. Но по сравнению с прошлым годом машин

было мало, и направлявшиеся к Кобоне шли порожняком.

Все вокруг было мне давно знакомо: регулировщики, ветер, лед со

сметенным с него снегом, ниши зениток, костры. Приятно сознавать, что трассу

больше не обстреливают артиллерией -- немца на берегу Ладоги нет! И южный

берег, всегда прежде декорированный вспышками ракет, теперь темен и не

угадывается в ночи. Ночь особенно тусклая, изморозь, мрак, оттепель...

Остановка -- посреди озера. Хнычущий голос: "Возьми, прицепи!.. " --

шофер застрявшего грузовика умоляет взять его на буксир. Наш соглашается.

Вместе, в свете фар задней машины, ладят трос. Разговор, состоящий

преимущественно из непечатных слов. Но смысл его таков: "Сколько проехало,

ни один не останавливается, как ни просил... А ты -- хороший человек!" --

"Ну, еще неизвестно, хороший ли?" -- "Хороший, хороший! Кабы не ты, просидел

бы я здесь всю ночь!" -- "А я вот никогда не сижу... Если остановлюсь,

каждый спросит: "Горбачев из первой роты? Не нужно ли тебе чего? Горбачева

из первой роты все знают!.. "

Километров через пятнадцать на какой-то кочке трос оборвался, я заметил

фары оставшейся далеко -- почти на горизонте -- машины, а за нами волочился

по льду только трос...

Ближе к восточному берегу какие-то во тьме конные

обозы, шатры, палатки, темнеющие линии не разберу чего... Уже у пирсов

шофер заблудился, стал кружить, ища дорогу, а за ним гуськом кружили штук

шесть машин... Но вот выехали к пирсам, шофер сказал: "Я на склад, а вам

туда -- в деревню!"

Оставив машину, мы долго плутали, Прокофьев не узнавал своей родной

деревни Кобоны. Обошли ее крутом и -- в половине третьего ночи -- ввалились

в домик дяди Прокофьева, ныне занимаемый его сестрой, служащей эвакопункта.

В доме спали, Прокофьев поднял всех, сказал: "Собери нам, Маша!", и,

радостно принятые, в тепле, мы умылись, отдышались. Вскипел самовар, пили

чай. В пятом часу утра я лег спать, раздевшись, на тахте, в чистых

простынях.

-- А я ночь не спала! -- говорит утром Клава, двоюродная сестра

Александра Прокофьева. -- И не ложилась вовсе!.. В подпол ходила, картошку

перебрала всю. Днем-то еще неизвестно, какая погода будет. Вы знаете, в

ясную погоду мы ничего не делаем, только на небо и смотрим. А для дел

пасмурную погоду выбираем. Он в пасмурную погоду не летает...

23 ноября немцы сбросили на деревню Кобону сорок шесть бомб. Налетают

часто, бросают бомбы по три зараз. И обстреливают из пулеметов. Летают все

по ночам -- в ясные ночи. Недавно бомбили четыре ночи подряд. И только на

четвертую над озером нашим удалось сбить бомбардировщик. Пятеро немцев взяты

в плен, шестого застрелили...

4 часа. Войбокало

Расставшись с Прокофьевым и его родственниками, я в случайном

автомобиле скорой помощи выехал в Войбокалу... Эвакопункты, пирсы ледовой

трассы, деревня. Шум, летчики -- все знакомое мне с прошлого года по 8-й и

54-й армиям... Сколько новых дел, людей, боевых эпизодов предстоит мне

узнать в здешнем фронтовом краю!..

Вызов в Москву

17 февраля. Поезд Волхов -- Москва

Уже не одну телеграмму в Ленинграде за прошедшие полтора месяца получил

я от ТАСС с требованием выехать в Москву! Как бы я себя чувствовал там, в

момент, когда наши войска здесь прорывали блокаду!.. Мне тогда удалось

отвертеться, кое-как сумел объяснить, что "обстановка требует моего

пребывания на Ленинградском фронте". Убедил! Оставили! Везде побывал, все

увидел, все о прорыве знаю, и горжусь этим, и радость испытал невыразимую.

Теперь опять! Послав в ТАСС несколько корреспонденции о действиях

Волховского и Ленинградского фронтов, получил по телеграфу холодное,

категорическое требование выехать в Москву. Попытка отговориться фронтовыми

событиями не помогла; повторили: "Выехать немедленно!" Прекрасно понимаю,

чего хотят: отправить на другой фронт. А я хочу быть только на

Ленинградском. Снимем блокаду совсем, нечего станет здесь делать, тогда --

пожалуйста, куда угодно!

Еду в Москву, прямому приказу надо подчиняться. Но посмотрим, удастся

ли ТАСС вырвать меня из Ленинграда! Логика -- за меня!

... Все последнее время вражеская авиация систематически налетает на

железную дорогу в районе Волхова. Хочет помешать доставке в Ленинград

подкреплений. Особенно бомбит дорогу на участке от Шлиссельбурга до Званки.

10 февраля на станцию Пупышево налетели четыре бомбардировщика, одна бомба

попала в цистерну с бензином, восемь цистерн сгорели, разбиты четыре вагона

с красноармейцами. Один из самолетов сбит зенитками...

В Волховстрое дикая неразбериха с билетами, посадкой пассажиров и всем,

что относится к службе движения. Хотя билет у меня есть, все ж надо идти

регистрироваться к этапному коменданту. Оттуда -- на "Безымянную, 26", за

полтора километра, к другому коменданту, за посадочным талоном. Оттуда -- в

кассу (домик в полукилометре от станции), компостировать. Все -- в темноте,

все -- неизвестно где, все -- с очередями. Измотаешься!

После длительной беготни и перекрестных расспросов удалось выяснить,

что поезд из Волховстроя идет через Вологду, на Буй и два вагона в нем --

через Ярославль в Москву. От станции Волховстрой осталось только название:

все разбито. Год назад все было цело. Город стал неузнаваем. Разрушены

здания горсовета, НКВД, множество других зданий, а вблизи станции --

полностью все кварталы. Бомбежки продолжаются по сию пору. Но движение

поездов ничуть не уменьшилось.

Выехал в теплушке. Поезд переполнен эвакуируемыми из Ленинграда. И

поныне еще их везут каждый день -- и стариков, и женщин, и детей.

В пути было сообщение: взяты четыре города. Пассажиры называют:

Краснодар, Ворошиловград, Шахты. Спорят: то ли еще Красноармейск, то ли

Первомайск. Слышу фразы: "Ничего! Научились мы воевать!", "Так их (по

матушке), скорей бы всех их уничтожить!", "А пойдет так, пожалуй, к весне

всю Украину очистим... ", "Сеять будем на Украине!", "И очень даже просто!..

", "А вот у нас, на Ленинградском, заедает что-то... "

Другой вразумляет: "Так ведь у нас и условия другие... " И третий: "Да,

тут танками не пройдешь!.. " И еще один: "Закопался он здорово!.. "

"А Войбокалу и сейчас по ночам обстреливает. Из Мги, наверно, -- сорок

пять километров от нее!"

"Достает?"

"Достает, проклятый. Днем не бьет, только по ночам... "

В Ярославле встретился с отцом. Мне повезло: ему как раз дали

командировку в Москву, сейчас он едет вместе со мной, генеральское звание и

вызов высокого военного начальства помогли отцу сесть в поезд без хлопот.

Еду теперь уже не в теплушке, а в пассажирском, плацкартном вагоне.

... Никто ничего не говорит о сегодняшних делах на Ленинградском

фронте, абсолютное большинство, очевидно, не знает о них, Совинформбюро

сообщений не давало.

А я о них думаю непрестанно.

Удивительный все-таки человек Николай Павлович Симоняк! Оборона Ханко и

Пулковских высот, прорыв блокады -- его первая заслуга в удаче форсирования

Невы и самом прорыве. Сейчас его 63-я гвардейская -- снова первая ударная

сила: именно полки Симоняка брали Красный Бор, он, ничего не боясь, сам

бывает в наиболее опасных местах, изучает досконально обстановку, в какой

заваривается его повелением бой... А вот левее 63-й, на усть-тосненском

участке генерал А. А. Краснов, командующий 45-й гвардейской дивизией... Ему

не удалось развить наступление в решающие дни прорыва блокады. Ему не

удалось и сейчас прорвать оборону немцев на реке Тосне. Необходимо сказать,

конечно, что эту оборону немцы укрепляли шестнадцать месяцев, превратили

правобережье Тосны в сильнейший рубеж[1]. Но ведь и Красный Бор -- некогда

мирный поселок, в котором до войны было около двадцати тысяч жителей, а ныне

не осталось ни одного, -- такой же считавшийся немцами неприступным рубеж. А

вот Симоняк взял его в первый же день наступления своей славной дивизии,

после прорыва блокады переброшенной в состав 55-й армии и двинувшейся в бой

вместе с танками 1-й краснознаменной бригады, впереди других. 269-й, 270-й,

342-й полки дивизии Симоняка снова на устах у всех знающих боевые дела на

фронте.

... А Синявино, Мга будут взяты, как будут освобождены и все города,

села, деревни нашей великой страны. Порукой этому -- героизм миллионов

советских людей!

Я приехал в Москву. Как и предполагал, меня решили было сделать

разъездным корреспондентом по всем фронтам, с тем чтобы между поездками я

жил в Москве. Ради того чтобы не оставлять Ленинград, я готов был даже

расстаться с ТАСС вообще и добиться перевода в одну из воинских частей

Ленинградского фронта. Об этом я поставил в известность руководство ТАСС и,

пока находился в Москве, стал добиваться нужных мне результатов в Главном

Политическом Управлении Красной Армии, в кадрах которого состояли многие

спецвоенкоры органов центральной печати. В ожидании решения моей

[1] После взятия Красного Бора и неудачи на левом усть-тосненском

фланге новым командиром 45-й гвардейской дивизии был назначен "симоняковец"

Савелий Михайлович Путилов, отлично руководивший прекрасными людьми дивизии

во всех последовавших боях.

судьбы я писал в Москве для газет и журналов, для разных международных

комитетов и для Совинформбюро рассказы, очерки и корреспонденции о людях

Ленинградского фронта.

ТАСС долго задерживал меня в Москве. Здесь состоялось межфронтовое

многодневное совещание военных корреспондентов, мне было поручено

проанализировать все корреспонденции нескольких военкоров, выступить с

докладом и рекомендациями. Происходили собеседования по поводу методов

работы ТАСС и в Центральном Комитете партии. Выступая на совещании, пришлось

резко и откровенно говорить о недостатках этой работы: о серости,

безликости, штампованности публикуемого материала, -- я был дружно поддержан

редакторами "Вечерней Москвы", "Красного флота", "Труда", "Московского

большевика" и других газет. Эти редакторы высказывали желание получать от

ТАСС и рассказы, и очерки, и, главное, материал не от "одного

корреспондента, подписывающегося десятком фамилий", а от многих,

отличающихся друг от друга своей манерой писать. В результате были вынесены

полезные для общего дела решения.

После совещания ТАСС согласился оставить меня до конца блокады на

Ленинградском фронте, дав возможность публиковать через его редакции не

только сухой репортаж, но и рассказы, и художественные очерки. Окрыленный

этим обещанием, я выехал в Ленинград.

Мой московский дневник этого времени не имеет прямого отношения к

обороне Ленинграда, поэтому здесь я даю лишь несколько записей,

представляющихся мне ценными "с ленинградской точки зрения".

Встречи, размышления и наблюдения

6 марта. Гостиница "Москва"

В письме Мухтару Ауэзову в Алма-Ату пишу о пережитом в Ленинграде, о

фронтовой жизни. И продолжаю так:

"... Но я все-таки доволен и ни за что не променял бы эту жизнь на

прозябание в глубоком тылу, став подобным тем некоторым из наших

"эвакуантов", коих, находящихся в жалком состоянии, ты встречаешь у себя в

АлмаАте. Я с грустью убеждаюсь в том, сколь многие, в единственном

стремлении во что бы то ни стало сохранить свое существование, утратили и

чувство собственного достоинства и вообще человеческий облик.

У нас, в Ленинграде, людей мало, люди очень нужны. Я за это время

узнал, что родной город можно любить, как близкого родного человека, -- я не

могу жить без Ленинграда, несмотря на то что в нем как будто и одинок и

бездомен: квартира моя разбита, ни жены, ни родственников у меня в нем нет.

И уж если суждено мне будет дожить до того светлого дня, когда ни

одного гитлеровца под Ленинградом не станет, -- я знаю, что всю жизнь буду

считать правильным свое решение не покидать этот город, несмотря ни на что,

какие бы трудности на мою долю ни выпали.

Вот, Мухтар-ага, я знаю, ты меня поймешь, ты знаешь, что такое любовь к

родине, ты любишь свой родной тебе Казахстан, мог ли бы ты покинуть

Алма-Ату, если б твой город осаждали враги? Я уверен: ты оказался бы в рядах

самых упорных его защитников... Вот ты зовешь меня пожить у тебя спокойно.

Нет, Мухтар, я приеду в Среднюю Азию и в Казахстан тогда, когда буду

сознавать, что мой долг перед войной выполнен до конца, что я заслужил право

отдыхать и быть равным среди казахов так же, как я сейчас равный среди людей

на фронте, отдавших себя служению Родине... И тебя тогда позову в гости к

себе в Ленинград, мне не совестно будет чувствовать себя в нем хозяином...

Кое-кто, преисполненный высокомерия, со скептической усмешкой называет

меня романтиком! Что ж, быть романтиком в том смысле, что человек сохраняет

любовь к Человеку, когда многие это чувство утратили, быть романтиком в том

смысле, что человек не считает извечно высокие понятия словесной мишурой, --

разве так уж плохо?

Я, Мухтар, был свидетелем стольких случаев подлинного героизма, что не

мне утратить веру в чистоту вековечных принципов. И если многое в нашем

мире, даже до этой ужасной войны, было несовершенно, то разве следует

удивляться, что всякий стремящийся к совершенству художник видит пути к

совершенству везде и во всем и

верит в существование доброй воли к достижению этого совершенства?

И разве не следует все личное направлять в то единое русло, которое

ведет к этой цели?..

А проще сказать: я могу в этой войне растрачивать свои силы, свое

здоровье, но не могу и не хочу растрачивать свою душу... "

Только что по морозцу, под рядами тускло посвечивающих, обозначающих

лишь направление улиц фонарей, вернулся из филиала МХАТ, где смотрел "Школу

злословия", хорошо исполненную и потому весьма освежающую. Это -- чуть ли не

первый спектакль, посещенный мною за все время войны...

10 марта. Вечер

Кругом разговоры -- "зачем вам ехать сейчас в Ленинград?.. ".

Слов нет, мой организм настойчиво требует юга, солнца, отдыха, -- я

никогда прежде не мог высидеть за работой в Ленинграде дольше, чем несколько

зимних месяцев.

Да, это так хорошо: солнце, юг, покой, отдых, обстановка, не требующая

непрестанного нервного напряжения, что об этом можно мечтать, я это вижу

даже во сне. Но я гоню от себя эти мысли, как искушение дьявола. Ибо не

вернуться в Ленинград значило бы продать свою душу.

Один из приятельствующих со мною писателей уверял меня: "Это --

фетишизм, думать, что твой долг быть именно в Ленинграде. Будто ты не можешь

быть полезен в другом месте?.. " Но я тут же ловил себя на мысли: сей

приятель высказался так потому, что сам в Ленинград возвращаться не

собирается.

Голос совести говорит: "Поезжай в Ленинград и оставайся там до конца.

Может случиться: погибнешь, может статься: на всю жизнь останешься

полуживым, но поезжай туда и будь там!"

Вчера, вверх по улице Горького -- по широкому чистому асфальту,

освещенному празднично-ярким весенним солнцем, -- шел батальон пехоты. Шли

командиры в золотых погонах, одетые чисто и опрятно. Шли колонны

красноармейцев, кто в погонах, кто еще без погон. Шли [в] ботинках с

обмотками, в затрепанных, грязных шинелях, с узелками за спиной, без

винтовок. Люди были усталыми, лица их были серыми. Весенняя таль уже

расхлябила снег, подснежная вода выбивалась с асфальта. Многие красноармейцы

шли в валенках... Я понимал: этот батальон был только что сформирован из

состава разных частей, из людей, прибывших с фронта. Он был принят свежими

командирами...

Фронт от Москвы проходит в ста тридцати километрах, но Москва уже так

отвыкла от чувства близости к фронту, так отвыкла от всего прямо

напоминающего ей о фронте, что прохожие останавливались и смотрели на эту

нестройную, разномастную воинскую часть... Это шли защитники Москвы, шли

люди, готовые умереть за Родину, знающие, что такое их долг.

13 марта

Сегодня я чувствую себя великолепно, хотя и ездил за город и должен был

как будто устать... Только что вернулся домой из Перова. Угощали меня и

водкой, и американскими консервами, и ветчиной, и густым сладким компотом. В

той воинской части -- у пограничников -- выступали участники обороны

Севастополя, Одессы, Сталинграда и Ленинграда. От Ленинграда выступал Герой

Советского Союза снайпер Пчелинцев, ныне гвардии старший лейтенант, недавно

ездивший вместе с Людмилой Павличенко в Америку. После него выступал я,

читал очерк о встрече ленинградцев с волховчанами в день прорыва блокады --

материал хорошо мне известный.

Аудитория, состоявшая сплошь из курсантов-снайперов, встретила меня

весьма хорошо и слушала с огромным вниманием... Пчелинцев -- молодой,

худощавый, с вздернутым носом, с мягкими чертами лица -- говорил о том, как

зародилось в Ленинграде снайперское искусство. Говорил внятно, гладко,

толково.

Рядом со мной, за столом президиума, сидела женщина-майор, начальник

женской снайперской школы, -- серьезная женщина, сражавшаяся долгое время на

Ленинградском фронте. Мы нашли общих знакомых и, пока выступали другие,

вспомнили много эпизодов Отечественной войны на том, одинаково нам знакомом,

участке фронта.

14 марта

Зашел к моим родственникам -- Лагорио. Я давно знаю их, в былые времена

постоянно останавливался у них, наезжая в Москву. Старик, глава семьи,

умерший несколько лет назад, -- был превосходным инженером, суровым,

принципиальным, честнейшим служакой, любившим Родину, судившим обо всем

строго и прямо. В последние годы своей жизни он строил какие-то

военно-оборонительные сооружения на важных участках наших границ. Его

уважали, он пользовался большим авторитетом.

Старуха -- Эмилия Августовна -- жива до сих пор, ныне обретается где-то

в эвакуации, кажется в Башкирии. Их дети -- уже немолодые люди: Евгений

Лагорионыне полковник интендантской службы -- всю войну был на юге, с

недавнего времени -- опять в Москве, живет на казарменном положении. Он --

начальник топливного отдела Московского военного округа. Тамара Лагорио --

врач-терапевт, ныне начальник отделения госпиталя. Муж Тамары Юрий, почти

совсем глухой, -- инженер-механик... Отношение у меня к ним родственное, и

только. Ничто с ними не связывает меня...

Так вот, я зашел к ним. Приняли они меня как всегда -- запросто,

приветливо. Я разговаривал с Марусей -- женою Евгения (которого не застал),

-- она варила суп в комнатушке, заставленной всяким домашним скарбом, на

чугунной плитке-времянке. Говорить, собственно, было не о чем. Она тоже была

в эвакуации где-то под Горьким. Недавно вернулась, живет "зайцем" -- пока не

прописана, муж хлопочет об ее прописке... Потом разговаривал с Тамарой,

стиравшей белье в той своей квартире, ниже этажом, в которой из-за холода

никто не жил зимою и которую сегодня, в воскресенье, она решила привести в