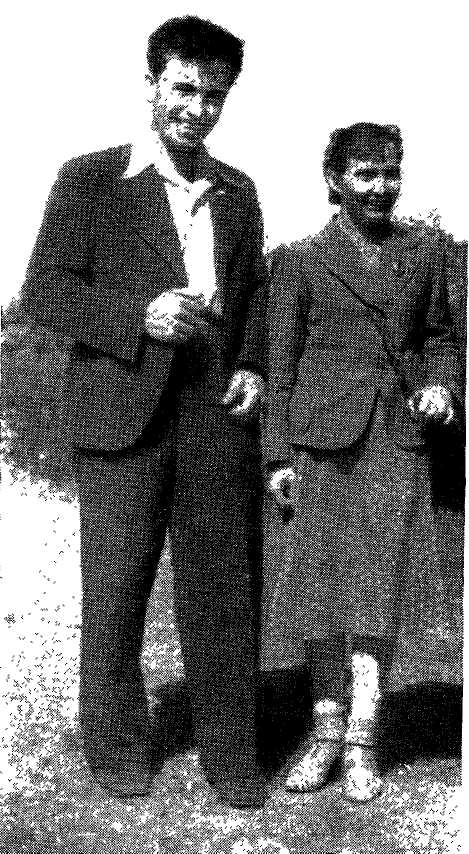

П. Н. Лукницкий в блиндаже на передовых позициях 81-го стрелкового

полка 54-й стрелковой дивизии.

Июль 1941 года.

Фронтовой дневник Книга вторая

(март 1942 года -- февраль 1943 года)

Эта книга -- продолжение фронтового дневника участника героической

обороны Ленинграда.

Она охватывает период с марта 1942 года по февраль 1943 года, когда

день за днем автор вел свой подробный дневник, описывая жизнь и быт

защитников блокированного Ленинграда: действия армейских частей, авиации,

Балтфлота и Ладожской флотилии. Боевой работе разведчиков в тылу врага,

снайперов, пехотинцев, саперов, танкистов, летчиков, артиллеристов, моряков,

транспортников, вдохновенному труду рабочих и интеллигенции города,

колхозников пригородных хозяйств, снабженцев, организующей и руководящей

роли партийных организаций в обороне города, всему, что характеризует

героизм ленинградцев в тот тяжелейший год Отечественной войны, -- посвящена

эта книга.

ОТ АВТОРА

С начала Великой Отечественной войны до разгрома гитлеровцев на всей

территории Ленинградской области я находился в Ленинграде и в обороняющих

его армиях в качестве специального военного корреспондента ТАСС по

Ленинградскому и Волховскому фронтам. Помня о своем назначении писателя, я

всю войну ежедневно вел подробный дневник.

Часть записей, охватывающих период с 22 июня

1941 года до начала марта 1942 года, опубликована в книге под названием

"Ленинград действует... ", изданной "Советским писателем" в 1961 году.

Настоящая книга -- вторая, выпускаемая под тем же названием, охватывает

период, начинающийся с весны

1942 года, когда ленинградское население и действующие армии укрепляли

оборону города, чтобы превратить его в неприступную крепость. В этот период

войсками Ленинградского и Волховского фронтов был сорван штурм города

гитлеровцами, а затем -- в январе 1943 года -- прорвано кольцо вражеской

блокады. Книга заканчивается главой, описывающей приход первого прямого

поезда с Большой земли.

За этой книгой последует третья, завершающая труд автора, в которой

будут описаны события 1943-- 1944 годов -- до полного снятия блокады

Ленинграда, изгнания разгромленных гитлеровцев за пределы Ленинградской

области и начало восстановления героя-города, в значительной степени

разрушенного войной.

Работая над книгой и стремясь к максимальной исторической точности, я

тщательно выверил мои записи, попутно анализируя документы, сохранившиеся в

моем личном архиве, и всю доступную мне, относящуюся к обороне Ленинграда,

литературу. Выражаю искреннюю признательность за ценные советы и указания

многочисленным моим читателям -- прежде всего бывшим защитникам Ленинграда.

Обращаюсь к ним с просьбой сообщать мне и в дальнейшем все, что может

оказаться полезным для уточнения публикуемых мною фактов и для работы,

которая мне предстоит в дальнейшем.

Следует сказать несколько слов о методе работы над дневником и

построения этой книги.

Желая дать читателям необходимую связь между записанными мною фактами и

событиями, а тем самым приблизиться к созданию общей картины обороны

Ленинграда, я в некоторых главах пользуюсь курсивным шрифтом. Им кратко

изложены не включенные в книгу записи дневника либо то, что в момент событий

не могло быть мне известным, а также все, что записано в последующие годы

войны и в послевоенное время о тех событиях, о которых я здесь рассказываю.

Этот курсив, однако, такой же элемент повествования, как и прочий

текст. Оба они "равноправны", оба в своем единстве определяют отвечающий

замыслу автора жанр книги.

Естественно, что в записях дневника даны географические названия,

существовавшие в годы Отечественной войны. Книга иллюстрирована

фотографиями, снятыми автором1, и схемами, составленными им по

опубликованным официальным источникам. В конце книги дан список сокращений

военных терминов, общепринятых в годы Отечественной войны.

1942 год был для нашей страны одним из тяжелейших периодов войны.

Описывая отдельно боевые схватки и крупные боевые операции -- от усилий

одиночного бойца до сражений, проводимых соединения-

1 Кроме трех, отмеченных звездочкой.

ми, армиями, фронтами, -- я хочу, чтоб читатель представил себе, как

Советская Армия, еще не имевшая в 1941 году опыта ведения всенародной войны,

постепенно этот опыт приобретала Неуклонно наращивая в труднейших условиях

свою мощь и методы борьбы с врагом, становясь неодолимой для него силой,

наша армия, в частности, осуществила в январе 1943 года прорыв блокады и

стала способной позже перейти е решительное наступление -- дойдя до Берлина,

сокрушить гитлеризм.

Анализируя свой дневник, я с полной отчетливостью вижу, как сквозь все

события войны красной нитью проходит решающая, сплачивающая и ведущая народ

роль партийных организаций армии, ленинградского партийного руководства и

Центрального Комитета КПСС.

Изучая изданную в наши дни авторитетную военную литературу1, я хорошо

представляю себе общую обстановку на фронтах Отечественной войны,

создавшуюся к январю 1942 года и в следующие месяцы.

Незадолго перед тем Красная Армия, перейдя в контрнаступление,

разгромила и отбросила от Москвы сильнейшие группировки противника, сорвала

гитлеровские планы полного окружения Ленинграда и прорыва на Кавказ. Не

знавшая дотоле поражений нигде в Европе, чудовищная военная машина Гитлера

впервые была остановлена и, получив сокрушающие удары, откинута далеко на

запад.

В январе Красная Армия, двинув вперед девять фронтов и флоты, на линии,

составлявшей почти две тысячи километров, развернула общее наступление. За

четыре зимних месяца с начала 1942 года враг, потеряв на различных участках

фронта до пятидесяти дивизий, был отброшен где на сто, а где и на четыреста

километров. Красная Армия освободила больше шестидесяти городов и около

одиннадцати тысяч других населенных пунктов. Миллионы советских людей

1 В частности, "Историю Великой Отечественной войны Советского Coюзa

1941--1915". См., например, т. 2, стр. 336--338 и 356--361.

были вызволены из фашистской неволи. Московская и Тульская области

оказались очищенными полностью, а семь других областей и Керченский

полуостров -- частично.

"Сопротивление русских сломало хребет германских армий!" -- заявил

Черчилль, а немецкий военный историк Типпельскирх впоследствии писал: "Для

дальнейшего ведения боевых действий исход этой зимней кампании имел

губительные последствия... "1

Это помогло нам завершить перевод экономики страны на военные рельсы,

наладить работу в тылах страны, приостановить эвакуацию на восток

промышленных предприятий и населения, энергично помочь партизанам в борьбе с

гитлеровцами на захваченной ими территории.

Современные наши военные историки в своих исследованиях уделяют,

однако, и большое внимание тем недостаткам и ошибкам руководства Красной

Армии, какие имелись и были совершены в то время.

"... Первый опыт организации и проведения стратегического

контрнаступления, а затем и развернутого наступления на всем фронте не

обошелся и без серьезных ошибок со стороны Ставки Верховного

Главнокомандования, командования фронтов и армий.

Ставка Верховного Главнокомандования, переоценив успехи советских

войск, достигнутые ими в контрнаступлении, предприняла наступление на всех

важнейших направлениях, что привело к распылению стратегических резервов...

"2

Историки указывают также на то, что командование и штабы не имели

достаточного опыта в органи-

[*] 1 "История Великой

Отечественной войны Советского Союза 1941--1945", т. 2, стр. 358, со

ссылками на иностранные источники Здесь и везде далее в книге ссылки на

источники и примечания -- автора.

2 Там же, стр. 359.

зации наступательных операций и боев, на отсутствие крупных

механизированных и танковых соединений, на недостаточную целеустремленность

в использовании при наступлении военно-воздушных сил и на не всегда умелое

обращение с наступающими резервами: "маршевое пополнение нередко бросали в

бой с ходу, без необходимой подготовки"1.

И хотя нашими войсками было нарушено взаимодействие между немецкими

группировками "Центр" и "Север", созданы крупные плацдармы, такие, например,

как в районе Барвенкова и в районе Любани, взята Лозовая, -- Красной Армии

не удалось полностью выполнить поставленные перед ней задачи: захватить на

Павлоградском направлении переправы через Днепр, освободить Харьков,

Новгород, уничтожить окруженные вражеские группировки в районах Старой

Руссы, Демянска и потом снять с Ленинграда кольцо блокады. Здесь, несмотря

на большие потери в рядах противника (как и в Крыму, где немцами была

захвачена Феодосия и тем сорвана наша помощь блокированному Севастополю со

стороны Керчи), нас постигла серьезная неудача, о которой в "Истории Великой

Отечественной войны" сказано так:

"... Только в результате недочетов в организации наступления,

допущенных командованием Волховского фронта и 54-й армии Ленинградского

фронта, крупная вражеская группировка, оборонявшая район Кириши -- Чудово --

Любань, избежала окружения и уничтожения. Окруженной оказалась 2-я Ударная

армия, войскам которой пришлось с тяжелыми боями пробиваться через узкую

горловину у основания прорыва на соединение с главными силами Волховской

оперативной группы Ленинградского фронта... "2

[*] 1 "История Великой

Отечественной войны Советского Союза 1941 -- 1945", т. II, стр 359.

2 Там же, стр. 336.

К лету 1942 года богатый опыт прошедших наступательных операций (в том

числе -- ошибок и недочетов) нашим командованием был глубоко проанализирован

и обобщен. Во время относительного затишья на фронте, подготовляясь к летним

боям, войска Ленинградского, Волховского и Северо-Западного фронтов

напряженно учились и совершенствовали свое боевое мастерство.

Все сказанное здесь так или иначе нашло свое отражение в записях моего

дневника.

В заключение об этой книге мне хочется сказать словами активного

участника борьбы с гитлеризмом, польского писателя Игоря Неверли,

отнесенными им к его собственной работе:

"Документ? Согласен. Но литературный документ... Задача искусства --

вызвать переживание этого явления, взволновать так, чтоб острее и полнее

видеть действительность... "

Именно к этому, в меру моих сил и возможностей, я стремился, готовя мой

дневник к печати. Удалось ли мне это, -- пусть судит читатель!

Ноябрь 1963 г. Москва

Герой -- это человек, который в решительный момент делает то, что нужно

сделать в интересах человеческого общества...

Юлиус Фучик

П. Н. Лукницкий в блиндаже на передовых позициях 81-го стрелкового

полка 54-й стрелковой дивизии.

Июль 1941 года.

Фронтовой дневник Книга вторая

(март 1942 года -- февраль 1943 года)

Эта книга -- продолжение фронтового дневника участника героической

обороны Ленинграда.

Она охватывает период с марта 1942 года по февраль 1943 года, когда

день за днем автор вел свой подробный дневник, описывая жизнь и быт

защитников блокированного Ленинграда: действия армейских частей, авиации,

Балтфлота и Ладожской флотилии. Боевой работе разведчиков в тылу врага,

снайперов, пехотинцев, саперов, танкистов, летчиков, артиллеристов, моряков,

транспортников, вдохновенному труду рабочих и интеллигенции города,

колхозников пригородных хозяйств, снабженцев, организующей и руководящей

роли партийных организаций в обороне города, всему, что характеризует

героизм ленинградцев в тот тяжелейший год Отечественной войны, -- посвящена

эта книга.

ОТ АВТОРА

С начала Великой Отечественной войны до разгрома гитлеровцев на всей

территории Ленинградской области я находился в Ленинграде и в обороняющих

его армиях в качестве специального военного корреспондента ТАСС по

Ленинградскому и Волховскому фронтам. Помня о своем назначении писателя, я

всю войну ежедневно вел подробный дневник.

Часть записей, охватывающих период с 22 июня

1941 года до начала марта 1942 года, опубликована в книге под названием

"Ленинград действует... ", изданной "Советским писателем" в 1961 году.

Настоящая книга -- вторая, выпускаемая под тем же названием, охватывает

период, начинающийся с весны

1942 года, когда ленинградское население и действующие армии укрепляли

оборону города, чтобы превратить его в неприступную крепость. В этот период

войсками Ленинградского и Волховского фронтов был сорван штурм города

гитлеровцами, а затем -- в январе 1943 года -- прорвано кольцо вражеской

блокады. Книга заканчивается главой, описывающей приход первого прямого

поезда с Большой земли.

За этой книгой последует третья, завершающая труд автора, в которой

будут описаны события 1943-- 1944 годов -- до полного снятия блокады

Ленинграда, изгнания разгромленных гитлеровцев за пределы Ленинградской

области и начало восстановления героя-города, в значительной степени

разрушенного войной.

Работая над книгой и стремясь к максимальной исторической точности, я

тщательно выверил мои записи, попутно анализируя документы, сохранившиеся в

моем личном архиве, и всю доступную мне, относящуюся к обороне Ленинграда,

литературу. Выражаю искреннюю признательность за ценные советы и указания

многочисленным моим читателям -- прежде всего бывшим защитникам Ленинграда.

Обращаюсь к ним с просьбой сообщать мне и в дальнейшем все, что может

оказаться полезным для уточнения публикуемых мною фактов и для работы,

которая мне предстоит в дальнейшем.

Следует сказать несколько слов о методе работы над дневником и

построения этой книги.

Желая дать читателям необходимую связь между записанными мною фактами и

событиями, а тем самым приблизиться к созданию общей картины обороны

Ленинграда, я в некоторых главах пользуюсь курсивным шрифтом. Им кратко

изложены не включенные в книгу записи дневника либо то, что в момент событий

не могло быть мне известным, а также все, что записано в последующие годы

войны и в послевоенное время о тех событиях, о которых я здесь рассказываю.

Этот курсив, однако, такой же элемент повествования, как и прочий

текст. Оба они "равноправны", оба в своем единстве определяют отвечающий

замыслу автора жанр книги.

Естественно, что в записях дневника даны географические названия,

существовавшие в годы Отечественной войны. Книга иллюстрирована

фотографиями, снятыми автором1, и схемами, составленными им по

опубликованным официальным источникам. В конце книги дан список сокращений

военных терминов, общепринятых в годы Отечественной войны.

1942 год был для нашей страны одним из тяжелейших периодов войны.

Описывая отдельно боевые схватки и крупные боевые операции -- от усилий

одиночного бойца до сражений, проводимых соединения-

1 Кроме трех, отмеченных звездочкой.

ми, армиями, фронтами, -- я хочу, чтоб читатель представил себе, как

Советская Армия, еще не имевшая в 1941 году опыта ведения всенародной войны,

постепенно этот опыт приобретала Неуклонно наращивая в труднейших условиях

свою мощь и методы борьбы с врагом, становясь неодолимой для него силой,

наша армия, в частности, осуществила в январе 1943 года прорыв блокады и

стала способной позже перейти е решительное наступление -- дойдя до Берлина,

сокрушить гитлеризм.

Анализируя свой дневник, я с полной отчетливостью вижу, как сквозь все

события войны красной нитью проходит решающая, сплачивающая и ведущая народ

роль партийных организаций армии, ленинградского партийного руководства и

Центрального Комитета КПСС.

Изучая изданную в наши дни авторитетную военную литературу1, я хорошо

представляю себе общую обстановку на фронтах Отечественной войны,

создавшуюся к январю 1942 года и в следующие месяцы.

Незадолго перед тем Красная Армия, перейдя в контрнаступление,

разгромила и отбросила от Москвы сильнейшие группировки противника, сорвала

гитлеровские планы полного окружения Ленинграда и прорыва на Кавказ. Не

знавшая дотоле поражений нигде в Европе, чудовищная военная машина Гитлера

впервые была остановлена и, получив сокрушающие удары, откинута далеко на

запад.

В январе Красная Армия, двинув вперед девять фронтов и флоты, на линии,

составлявшей почти две тысячи километров, развернула общее наступление. За

четыре зимних месяца с начала 1942 года враг, потеряв на различных участках

фронта до пятидесяти дивизий, был отброшен где на сто, а где и на четыреста

километров. Красная Армия освободила больше шестидесяти городов и около

одиннадцати тысяч других населенных пунктов. Миллионы советских людей

1 В частности, "Историю Великой Отечественной войны Советского Coюзa

1941--1915". См., например, т. 2, стр. 336--338 и 356--361.

были вызволены из фашистской неволи. Московская и Тульская области

оказались очищенными полностью, а семь других областей и Керченский

полуостров -- частично.

"Сопротивление русских сломало хребет германских армий!" -- заявил

Черчилль, а немецкий военный историк Типпельскирх впоследствии писал: "Для

дальнейшего ведения боевых действий исход этой зимней кампании имел

губительные последствия... "1

Это помогло нам завершить перевод экономики страны на военные рельсы,

наладить работу в тылах страны, приостановить эвакуацию на восток

промышленных предприятий и населения, энергично помочь партизанам в борьбе с

гитлеровцами на захваченной ими территории.

Современные наши военные историки в своих исследованиях уделяют,

однако, и большое внимание тем недостаткам и ошибкам руководства Красной

Армии, какие имелись и были совершены в то время.

"... Первый опыт организации и проведения стратегического

контрнаступления, а затем и развернутого наступления на всем фронте не

обошелся и без серьезных ошибок со стороны Ставки Верховного

Главнокомандования, командования фронтов и армий.

Ставка Верховного Главнокомандования, переоценив успехи советских

войск, достигнутые ими в контрнаступлении, предприняла наступление на всех

важнейших направлениях, что привело к распылению стратегических резервов...

"2

Историки указывают также на то, что командование и штабы не имели

достаточного опыта в органи-

[*] 1 "История Великой

Отечественной войны Советского Союза 1941--1945", т. 2, стр. 358, со

ссылками на иностранные источники Здесь и везде далее в книге ссылки на

источники и примечания -- автора.

2 Там же, стр. 359.

зации наступательных операций и боев, на отсутствие крупных

механизированных и танковых соединений, на недостаточную целеустремленность

в использовании при наступлении военно-воздушных сил и на не всегда умелое

обращение с наступающими резервами: "маршевое пополнение нередко бросали в

бой с ходу, без необходимой подготовки"1.

И хотя нашими войсками было нарушено взаимодействие между немецкими

группировками "Центр" и "Север", созданы крупные плацдармы, такие, например,

как в районе Барвенкова и в районе Любани, взята Лозовая, -- Красной Армии

не удалось полностью выполнить поставленные перед ней задачи: захватить на

Павлоградском направлении переправы через Днепр, освободить Харьков,

Новгород, уничтожить окруженные вражеские группировки в районах Старой

Руссы, Демянска и потом снять с Ленинграда кольцо блокады. Здесь, несмотря

на большие потери в рядах противника (как и в Крыму, где немцами была

захвачена Феодосия и тем сорвана наша помощь блокированному Севастополю со

стороны Керчи), нас постигла серьезная неудача, о которой в "Истории Великой

Отечественной войны" сказано так:

"... Только в результате недочетов в организации наступления,

допущенных командованием Волховского фронта и 54-й армии Ленинградского

фронта, крупная вражеская группировка, оборонявшая район Кириши -- Чудово --

Любань, избежала окружения и уничтожения. Окруженной оказалась 2-я Ударная

армия, войскам которой пришлось с тяжелыми боями пробиваться через узкую

горловину у основания прорыва на соединение с главными силами Волховской

оперативной группы Ленинградского фронта... "2

[*] 1 "История Великой

Отечественной войны Советского Союза 1941 -- 1945", т. II, стр 359.

2 Там же, стр. 336.

К лету 1942 года богатый опыт прошедших наступательных операций (в том

числе -- ошибок и недочетов) нашим командованием был глубоко проанализирован

и обобщен. Во время относительного затишья на фронте, подготовляясь к летним

боям, войска Ленинградского, Волховского и Северо-Западного фронтов

напряженно учились и совершенствовали свое боевое мастерство.

Все сказанное здесь так или иначе нашло свое отражение в записях моего

дневника.

В заключение об этой книге мне хочется сказать словами активного

участника борьбы с гитлеризмом, польского писателя Игоря Неверли,

отнесенными им к его собственной работе:

"Документ? Согласен. Но литературный документ... Задача искусства --

вызвать переживание этого явления, взволновать так, чтоб острее и полнее

видеть действительность... "

Именно к этому, в меру моих сил и возможностей, я стремился, готовя мой

дневник к печати. Удалось ли мне это, -- пусть судит читатель!

Ноябрь 1963 г. Москва

Герой -- это человек, который в решительный момент делает то, что нужно

сделать в интересах человеческого общества...

Юлиус Фучик

На площади у Смольного в первый день плановой

эвакуации ленинградцев на автобусах.

22 января 1942 года.

победу, и любят жизнь не меньше, чем все прочие люди, а гораздо острее

и глубже. Как старое вино -- они крепки.

Тем выше, тем светлее достоинство тех людей, которые и сейчас, все

пережив, остаются в Ленинграде по чувству долга и любви к родному городу.

"Я -- ленинградец!", "я -- ленинградка!" -- это звучит как марка лучшей

фирмы, не знающей конкуренции. Фирмы, вырабатывающей стальные, гордые души!

Неломающиеся. Негнущиеся. Неподкупные.

Сегодня Восьмое марта -- Международный женский день. И сегодня мысли

мои -- о женщине. Не об одной какой-нибудь, родной или близкой мне лично. А

обо всех ленинградских женщинах, заменивших здесь, в городе, ушедших на

фронт мужчин, да и о других, оказавшихся на фронте рядом с мужчинами...

Мысли мои об удивительной, неколебимо-стойкой, суровой в эти дни

женщине Ленинграда.

И потому, может быть, пристальней, чем всегда, я наблюдаю сейчас, как

живут, как трудятся и как сражаются с немцами наши женщины.

На улице Плеханова

Политорганизатор, а попросту -- девушка в ватнике, в шапке-ушанке, с

брезентовыми рукавицами, силится сжать слабыми руками обыкновенный,

воткнутый в грязный, заледенелый снег железный лом. Лицо девушки вместе с

шапкой-ушанкой обвязано заиндевелым шерстяным шарфом. Ее глубоко запавшие,

болезненно блестящие глаза упрямо-требовательны. Несколько других женщин,

закутанных во все теплое, стоят в двух шагах, сурово и молча глядят на нее:

поднимет она лом или не поднимет?

Улица похожа на горный, заваленный лавиной ледник. Грязный снег опал и

утрамбовался посередине, а по краям, над забытыми панелями, выгибается

шлейфами от окон вторых этажей. Проходы шириною в тропинку проделаны только

к воротам.

Эта девушка-политорганизатор пришла в домоуправление агитировать: всем

трудоспособным выйти на очистку ленинградской улицы. А улица погребена в

глубоких снегах. А кто нынче трудоспособен? Вместе с дворничихой девушка

обошла все квартиры: в двух обнаружила трупы умерших на днях людей ("Почему

не вывезены?" -- "А у кого ж сил хватит вывезти?"); в других квартирах --

полумертвые жильцы лежат на своих кроватях или жмутся вкруг накаленных

докрасна "буржуек"...

И все-таки пять-шесть женщин согласились выйти, собрались в

домоуправлении. Одна, пожилая и грубоватая, говорила за всех. Другие

молчали.

-- Подумаешь, -- агитировать! Мы и рады бы, да разве хватит нас,

маломощных, своротить эти горы?

И, отворачивая рукава, показывает свои худые, как плети, руки:

Разве такими поднимешь лом?

А я подниму, покажу пример! -- сказала политорганизатор.

Где тебе! У тебя руки похилей наших!.. Понимаем, конечно... Тебя, дуру,

райком послал!.. А как звать тебя?

Зовут Валентиной... Фамилия моя -- Григорова.

Партийная?

-- Комсомолка я... Девятнадцать мне!..

-- Как же ты выжила, доченька? -- Голос женщины вдруг мягчеет. --

Посылают тоже! Да ты знаешь, сколько мы, бабы, тут за зиму наворочали?

Пример нам подавать нечего, сами бы тебе подали, кабы силушка! А ее нет!..

В темном уголке домоуправления горит свечка. Лица истощенных женщин

остры, костисты, изрезаны глубокими тенями. Я сижу в другом углу длинной

полуподвальной комнаты, под стрелкой, указывающей на ступеньки в подвал, и

криво намалеванной надписью: "Бомбоубежище". Меня, неведомого им ("ну

какой-то командир, с фронта!"), не замечают.

На площади у Смольного в первый день плановой

эвакуации ленинградцев на автобусах.

22 января 1942 года.

победу, и любят жизнь не меньше, чем все прочие люди, а гораздо острее

и глубже. Как старое вино -- они крепки.

Тем выше, тем светлее достоинство тех людей, которые и сейчас, все

пережив, остаются в Ленинграде по чувству долга и любви к родному городу.

"Я -- ленинградец!", "я -- ленинградка!" -- это звучит как марка лучшей

фирмы, не знающей конкуренции. Фирмы, вырабатывающей стальные, гордые души!

Неломающиеся. Негнущиеся. Неподкупные.

Сегодня Восьмое марта -- Международный женский день. И сегодня мысли

мои -- о женщине. Не об одной какой-нибудь, родной или близкой мне лично. А

обо всех ленинградских женщинах, заменивших здесь, в городе, ушедших на

фронт мужчин, да и о других, оказавшихся на фронте рядом с мужчинами...

Мысли мои об удивительной, неколебимо-стойкой, суровой в эти дни

женщине Ленинграда.

И потому, может быть, пристальней, чем всегда, я наблюдаю сейчас, как

живут, как трудятся и как сражаются с немцами наши женщины.

На улице Плеханова

Политорганизатор, а попросту -- девушка в ватнике, в шапке-ушанке, с

брезентовыми рукавицами, силится сжать слабыми руками обыкновенный,

воткнутый в грязный, заледенелый снег железный лом. Лицо девушки вместе с

шапкой-ушанкой обвязано заиндевелым шерстяным шарфом. Ее глубоко запавшие,

болезненно блестящие глаза упрямо-требовательны. Несколько других женщин,

закутанных во все теплое, стоят в двух шагах, сурово и молча глядят на нее:

поднимет она лом или не поднимет?

Улица похожа на горный, заваленный лавиной ледник. Грязный снег опал и

утрамбовался посередине, а по краям, над забытыми панелями, выгибается

шлейфами от окон вторых этажей. Проходы шириною в тропинку проделаны только

к воротам.

Эта девушка-политорганизатор пришла в домоуправление агитировать: всем

трудоспособным выйти на очистку ленинградской улицы. А улица погребена в

глубоких снегах. А кто нынче трудоспособен? Вместе с дворничихой девушка

обошла все квартиры: в двух обнаружила трупы умерших на днях людей ("Почему

не вывезены?" -- "А у кого ж сил хватит вывезти?"); в других квартирах --

полумертвые жильцы лежат на своих кроватях или жмутся вкруг накаленных

докрасна "буржуек"...

И все-таки пять-шесть женщин согласились выйти, собрались в

домоуправлении. Одна, пожилая и грубоватая, говорила за всех. Другие

молчали.

-- Подумаешь, -- агитировать! Мы и рады бы, да разве хватит нас,

маломощных, своротить эти горы?

И, отворачивая рукава, показывает свои худые, как плети, руки:

Разве такими поднимешь лом?

А я подниму, покажу пример! -- сказала политорганизатор.

Где тебе! У тебя руки похилей наших!.. Понимаем, конечно... Тебя, дуру,

райком послал!.. А как звать тебя?

Зовут Валентиной... Фамилия моя -- Григорова.

Партийная?

-- Комсомолка я... Девятнадцать мне!..

-- Как же ты выжила, доченька? -- Голос женщины вдруг мягчеет. --

Посылают тоже! Да ты знаешь, сколько мы, бабы, тут за зиму наворочали?

Пример нам подавать нечего, сами бы тебе подали, кабы силушка! А ее нет!..

В темном уголке домоуправления горит свечка. Лица истощенных женщин

остры, костисты, изрезаны глубокими тенями. Я сижу в другом углу длинной

полуподвальной комнаты, под стрелкой, указывающей на ступеньки в подвал, и

криво намалеванной надписью: "Бомбоубежище". Меня, неведомого им ("ну

какой-то командир, с фронта!"), не замечают.

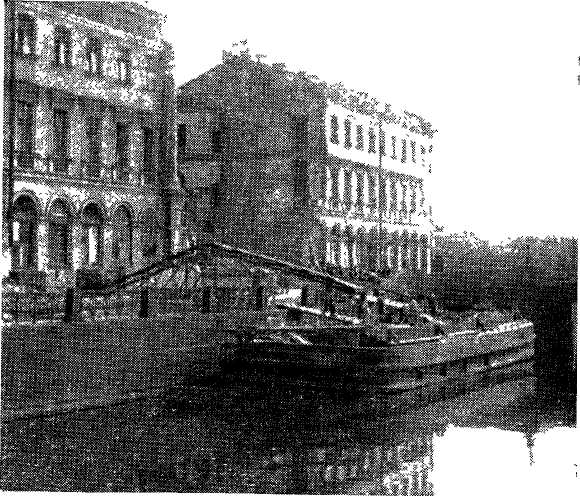

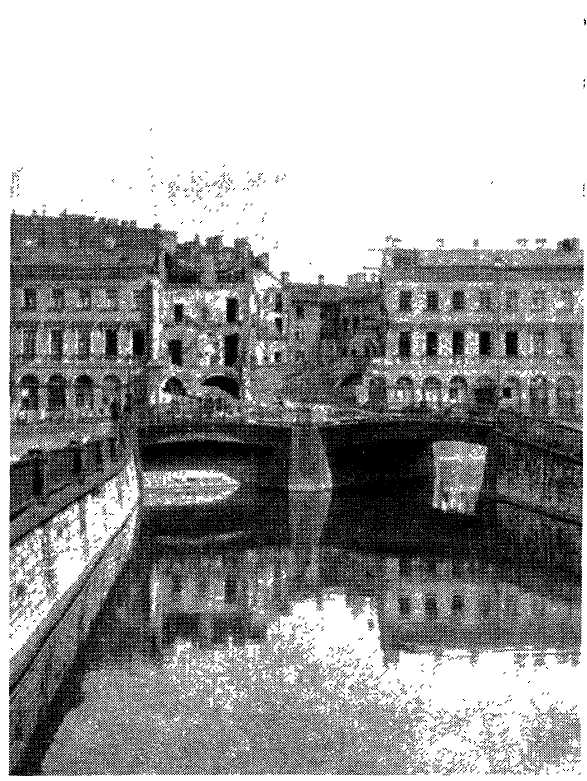

Набережная канала Грибоедова

от снега очищена.

Весна 1942 года.

Политорганизатор Валя Григорова уговаривает женщин:

-- Ведь надо же! Вы же, как и все, -- защитницы Ленинграда!

С нею не спорят. С нею соглашаются: "Надо!" И все-таки: "Рады бы, да

сил нет!"

В углу, под развешанным на стене пожарным инвентарем, стоят лопаты и

ломы.

-- Пойдемте! -- неожиданно для себя говорю я, подходя к женщинам. -- Я

возьму два лома, вы -- по одному. Товарищ Григорова, пошли!..

Политорганизатор Валя Григорова радостно восклицает:

-- Спасибо, товарищ командир! Пошли!..

И все мы, будто и не было спора, с лопатами и ломами выходим гуськом на

улицу...

-- ... А ты все-таки пример нам показывай, показывай! -- говорит Вале

та, грубоватая женщина -- Товарищ военный поколотил-поколотил, да ему что?

Ведь он не у нас живет. Как зашел случайно, так и уйдет. Не его эта улица --

наша. А нам с тобою тут на полгода работы хватит! Покажи свою доблесть,

Валюшка!

Политорганизатор Валя Григорова, ударив ломом отчаянно, с десяток раз,

выдохлась, как и я. А теперь стоит, обжав лом брезентовыми рукавичками, и

над печально-упрямыми глазами ее -- капельки пота.

Та женщина долго, пристально, пристрастно всматривается в ее лицо и

вдруг решительно берется за едва удерживаемый Валей лом:

-- Давай вместе, доченька!

Они силятся вдвоем поднять этот проклятый лом. Но и вдвоем у них не

хватает сил.

-- А ну, бабоньки, подходите! -- решительно говорит женщина. -- Вдвоем

не можем, так впятером осилим! Надо ж нам хоть этой железякой немца побить,

распроэтакого!.. А ну, дружно!.. Не горюй, девочка!

И десять женских рук хватаются за один лом, поднимают его, неловко

ударяют им по льду. Женщинам тесно, они мешают одна другой.

-- По трое, по трое! -- командует женщина. -- Женя, Шура, да отойдите

вы, за другой беритесь!.. А мы -- втроем!..

... Да! Сегодня я своими глазами вижу, как начинается очистка еще одной

улицы Ленинграда.

Маленькими группами собираются женщины у каждых ворот этой узкой улицы

Плеханова. И шеренга их, мучительно, но упрямо работающих, уходит в даль, в

просвет улицы.

А на больших, широких проспектах Ленинграда трудятся уже сотни и тысячи

людей -- все больше женщины!

Я глядел на этих женщин и повторял про себя на днях слышанные по радио

или читанные в газете стихи Ольги Берггольц:

... И если чем нибудь могу гордиться, То, как и все друзья мои вокруг,

Горжусь, что до сих пор могу трудиться, Не складывая ослабевших рук Горжусь,

что в эти дни, как никогда, Мы знали вдохновение труда..

Здесь, в холоде и мраке блокированного Ленинграда, мы любим

мужественные стихотворения Ольги Берггольц1. Поэтессы блокадного Ленинграда

Ольга Берггольц и Вера Инбер -- в эти дни наша гордость! Умерла от голода

Надежда Рославлева, но работает в летных частях Людмила Попова, слагает

стихи Елена Вечтомова. Наряду с поэтами и писателями -- Н. Тихоновым, А.

Прокофьевым, Вс. Вишневским, В. Саяновым, Б. Лихаревым, Вс Азаровым, В.

Шефнером, М. Дудиным, И. Авраменко, А. Решетовым и многими, многими другими

-- свой труд влагают, как оружие в душу ленинградцев, и наши, оставшиеся

здесь писательницы: В. Кетлинская, Е. Катерли, А. Голубева. А наши

художницы, наши артистки, -- разве возможно перечислить всех

представительниц искусства, не пожелавших уехать из Ленинграда?

Л -- ленинградка

Две женщины -- молодая и пожилая -- тянут по улице саночки, тяжело

нагруженные дровами. Они потрудились сегодня, раскалывая и перепиливая

бревна и обломки досок.

Гул, грохот, звон стекол. Падает неподалеку снаряд. Громкоговоритель на

перекрестке улиц внушительно повторяет: "Артиллерийский обстрел района

продолжается. Населению укрыться!"

[*] 1 Эти написанные в

январе или в феврале стихотворные строки вошли в сборник стихов О. Берггольц

"Ленинградская тетрадь" -- одну из первых "блокадных", изданных осенью 1942

года книжек ленинградских поэтов.

"Населению укрыться!" -- настойчиво повторяет громкоговоритель. Женщины

останавливаются: -- В подъезд зайти, что ли?

-- А санки как?

-- Здесь оставим, -- кто их возьмет!

Еще один снаряд разрывается в соседнем квартале. Женщины

прислушиваются. Стоят. Спокойно и неторопливо обсуждают: зайти им в подъезд

или не заходить?

А твоей Кате тоже увеличили? -- неожиданно опрашивает молодая, та, что

в ватной куртке и (ватных брюках.

А как же... Она на оборонительных... Нам теперь хорошо... Вот только,

думается, лучше б мукой давали. Хлеба-то не почувствуешь, а мукой -- я бы

пирожки делала, все, знаешь, разнообразие.

Забыв о причине своей остановки, женщины горячо обсуждают, что еще

можно бы сделать, если б норму хлеба выдавали мукой.

Обстрел продолжается. Разговор стоящих у саночек женщин -- тоже.

Внезапно молодая спохватывается:

Да чего же мы стоим-то?

А стреляет он...

Пойдем, ладно! -- махнув на звук какого-то разрыва, донесшийся от

середины квартала, произносит молодая.

Пойдем, правда! Все равно! -- И, взявшись за петлю веревки, женщины

неторопливо тянут саночки дальше...

Идут прохожие. Стоит у ворот, опираясь на лопату, только дежурная ПВО,

задумчиво смотрит вдоль улицы, и в глазах ее скучающее выражение...

То, что в других городах вызвало бы страх и уныние, -- здесь, в

привычном ко всему Ленинграде, вросло в быт, вроде как скверная, но

привычная особенность климата.

Девушка-письмоносец поднимается с тяжелой сумкой по лестнице

пятиэтажного дома. В этот дом попало за время войны уже три снаряда. Две

квартиры разбиты, третья лишилась маленькой, угловой комна-

ты. Несколько снарядов упали во двор и несколько вокруг дома. А он

стоит, так же как тысячи других ленинградских жилых домов. В нем много

пустых квартир, но немало и населенных -- теми жильцами, которые никуда из

родного города не захотели уехать.

Все они близко перезнакомились, сдружились, все ревниво следят за

порядком в доме.

Девушка-письмоносец стучится в квартиру пятого этажа:

Марья Васильевна, вам письмо из Свердловска. У вас кто там: сын или

дочка?

Нет, милая, просто друзья!.. -- отвечает Марья Васильевна. -- А вы что

ж это в такой час ходите?

А в какой такой час?

Да смотрите, как он кладет! Вот только что -- из окна смотрела -- один

разорвался у перекрестка...

А, обстрел-то?.. Так мне ж некогда! Сколько почты разнести надо...

Дверь захлопывается. Письмоносец стучит в другие квартиры. Одна из

раскрывшихся дверей выпускает на лестницу разлетающийся мелодичными

всплесками вальс Шопена -- в той квартире школьница Лена каждый день

практикуется в игре "а рояле. Из другой квартиры доносится стук пишущей

машинки.

Обстрел продолжается.

Сегодня в дом попал четвертый за время войны снаряд. Он угодил во

второй этаж, над воротами, в ту квартиру, где живет одинокая старушка.

Квартира разбита. Старушка осталась жива -- она выходила на часок в магазин,

за хлебом. Вхожу в помещение домоуправления. Здесь, после осмотра разбитой

квартиры, обсуждают, в какую из пустующих квартир переселить старушку. В

обсуждении принимают участие Марья Васильевна и школьница Лена... Старушке

дадут необходимую мебель, одежду, посуду... Старушка сидит тут же,

благодарит заботливых женщин и время от времени закипает ненавистью: "Ох,

проклятый... Уж отмстится ему!.. Уж так отмстится!.. Я б сама ему... "

Старушечьи кулачки сжимаются. Глядя на старую, все на миг умолкают.

Управхоз говорит:

Ничего он не понимает в нашем народе... Все думает панику на нас

нагнать, а растит только злобу нашу... Глядите, бабку нашу, тихую, и ту в

какую ярость вогнал!..

Вогнал, вогнал, родимые! -- горячо подтверждает старушка. -- Близко вот

только мне с ним не встретиться... А уж встретились бы...

Если б только немец видел выражение глаз этих женщин при одной их мысли

о том, что сделала бы каждая из них, столкнувшись лицом к лицу с

опостылевшим, заклятым врагом!.. Если б только он видел! В липком страхе

уронил бы руки от угломера того дальнобойного орудия, какое приказано ему

навести на центральную улицу Ленинграда... Схватился бы за голову, понял бы,

что никогда не выбраться ему отсюда в свою Германию, сквозь ненавидящий его,

готовящий ему здесь могилу русский народ!..

Женщина Ленинграда!.. Прекрасны гневные чувства твои, прекрасно

величавое твое спокойствие!..

Если ты воин Красной Армии -- прекрасен твой ратный подвиг! Если ты

домашняя хозяйка -- прекрасен твой обыденный труд!

В милиции, в ПВО, в автобатах "Дороги жизни", в госпиталях, за рулем

газогенераторных автомобилей, на судостроительных верфях, где уже готовится

к навигации паровой и моторный флот, на сцене театра, в детских яслях, в

диспетчерской, отправляющей железнодорожный состав на станцию Борисова

Грива, -- везде, во всей многогранной жизни великого города, мы видим

вдохновенное женское лицо. В его чертах гордость за тот огромный,

самозабвенный труд, которым крепок и силен непобедимый город.

Артиллерийский обстрел продолжается? Да... Но разве может он помешать

доблестному труду, приближающему час грядущего торжества справедливости?

Женские бригады трудятся под обстрелом на очистке улиц. Снаряд падает

среди работниц. На их место встают другие. Работа не прекращается. Через

час-другой снаряд убивает еще нескольких. На их место встает третья группа

работниц, и работа по-прежнему продолжается. Никто не кричит, не бежит, не

плачет. Врываются в снег лопаты, очищается середина улицы... Скоро

улицы, дворы, дома Ленинграда будут чисты!

"Я -- ленинградка" -- это такая любовь к родному городу, которая за

время блокады разрослась в новое, неведомое в истории чувство: в нем забыто

все личное, в нем -- могучая гражданственность. В нем -- наша победа над

лютым, бездушным врагом!

Набережная канала Грибоедова

от снега очищена.

Весна 1942 года.

Политорганизатор Валя Григорова уговаривает женщин:

-- Ведь надо же! Вы же, как и все, -- защитницы Ленинграда!

С нею не спорят. С нею соглашаются: "Надо!" И все-таки: "Рады бы, да

сил нет!"

В углу, под развешанным на стене пожарным инвентарем, стоят лопаты и

ломы.

-- Пойдемте! -- неожиданно для себя говорю я, подходя к женщинам. -- Я

возьму два лома, вы -- по одному. Товарищ Григорова, пошли!..

Политорганизатор Валя Григорова радостно восклицает:

-- Спасибо, товарищ командир! Пошли!..

И все мы, будто и не было спора, с лопатами и ломами выходим гуськом на

улицу...

-- ... А ты все-таки пример нам показывай, показывай! -- говорит Вале

та, грубоватая женщина -- Товарищ военный поколотил-поколотил, да ему что?

Ведь он не у нас живет. Как зашел случайно, так и уйдет. Не его эта улица --

наша. А нам с тобою тут на полгода работы хватит! Покажи свою доблесть,

Валюшка!

Политорганизатор Валя Григорова, ударив ломом отчаянно, с десяток раз,

выдохлась, как и я. А теперь стоит, обжав лом брезентовыми рукавичками, и

над печально-упрямыми глазами ее -- капельки пота.

Та женщина долго, пристально, пристрастно всматривается в ее лицо и

вдруг решительно берется за едва удерживаемый Валей лом:

-- Давай вместе, доченька!

Они силятся вдвоем поднять этот проклятый лом. Но и вдвоем у них не

хватает сил.

-- А ну, бабоньки, подходите! -- решительно говорит женщина. -- Вдвоем

не можем, так впятером осилим! Надо ж нам хоть этой железякой немца побить,

распроэтакого!.. А ну, дружно!.. Не горюй, девочка!

И десять женских рук хватаются за один лом, поднимают его, неловко

ударяют им по льду. Женщинам тесно, они мешают одна другой.

-- По трое, по трое! -- командует женщина. -- Женя, Шура, да отойдите

вы, за другой беритесь!.. А мы -- втроем!..

... Да! Сегодня я своими глазами вижу, как начинается очистка еще одной

улицы Ленинграда.

Маленькими группами собираются женщины у каждых ворот этой узкой улицы

Плеханова. И шеренга их, мучительно, но упрямо работающих, уходит в даль, в

просвет улицы.

А на больших, широких проспектах Ленинграда трудятся уже сотни и тысячи

людей -- все больше женщины!

Я глядел на этих женщин и повторял про себя на днях слышанные по радио

или читанные в газете стихи Ольги Берггольц:

... И если чем нибудь могу гордиться, То, как и все друзья мои вокруг,

Горжусь, что до сих пор могу трудиться, Не складывая ослабевших рук Горжусь,

что в эти дни, как никогда, Мы знали вдохновение труда..

Здесь, в холоде и мраке блокированного Ленинграда, мы любим

мужественные стихотворения Ольги Берггольц1. Поэтессы блокадного Ленинграда

Ольга Берггольц и Вера Инбер -- в эти дни наша гордость! Умерла от голода

Надежда Рославлева, но работает в летных частях Людмила Попова, слагает

стихи Елена Вечтомова. Наряду с поэтами и писателями -- Н. Тихоновым, А.

Прокофьевым, Вс. Вишневским, В. Саяновым, Б. Лихаревым, Вс Азаровым, В.

Шефнером, М. Дудиным, И. Авраменко, А. Решетовым и многими, многими другими

-- свой труд влагают, как оружие в душу ленинградцев, и наши, оставшиеся

здесь писательницы: В. Кетлинская, Е. Катерли, А. Голубева. А наши

художницы, наши артистки, -- разве возможно перечислить всех

представительниц искусства, не пожелавших уехать из Ленинграда?

Л -- ленинградка

Две женщины -- молодая и пожилая -- тянут по улице саночки, тяжело

нагруженные дровами. Они потрудились сегодня, раскалывая и перепиливая

бревна и обломки досок.

Гул, грохот, звон стекол. Падает неподалеку снаряд. Громкоговоритель на

перекрестке улиц внушительно повторяет: "Артиллерийский обстрел района

продолжается. Населению укрыться!"

[*] 1 Эти написанные в

январе или в феврале стихотворные строки вошли в сборник стихов О. Берггольц

"Ленинградская тетрадь" -- одну из первых "блокадных", изданных осенью 1942

года книжек ленинградских поэтов.

"Населению укрыться!" -- настойчиво повторяет громкоговоритель. Женщины

останавливаются: -- В подъезд зайти, что ли?

-- А санки как?

-- Здесь оставим, -- кто их возьмет!

Еще один снаряд разрывается в соседнем квартале. Женщины

прислушиваются. Стоят. Спокойно и неторопливо обсуждают: зайти им в подъезд

или не заходить?

А твоей Кате тоже увеличили? -- неожиданно опрашивает молодая, та, что

в ватной куртке и (ватных брюках.

А как же... Она на оборонительных... Нам теперь хорошо... Вот только,

думается, лучше б мукой давали. Хлеба-то не почувствуешь, а мукой -- я бы

пирожки делала, все, знаешь, разнообразие.

Забыв о причине своей остановки, женщины горячо обсуждают, что еще

можно бы сделать, если б норму хлеба выдавали мукой.

Обстрел продолжается. Разговор стоящих у саночек женщин -- тоже.

Внезапно молодая спохватывается:

Да чего же мы стоим-то?

А стреляет он...

Пойдем, ладно! -- махнув на звук какого-то разрыва, донесшийся от

середины квартала, произносит молодая.

Пойдем, правда! Все равно! -- И, взявшись за петлю веревки, женщины

неторопливо тянут саночки дальше...

Идут прохожие. Стоит у ворот, опираясь на лопату, только дежурная ПВО,

задумчиво смотрит вдоль улицы, и в глазах ее скучающее выражение...

То, что в других городах вызвало бы страх и уныние, -- здесь, в

привычном ко всему Ленинграде, вросло в быт, вроде как скверная, но

привычная особенность климата.

Девушка-письмоносец поднимается с тяжелой сумкой по лестнице

пятиэтажного дома. В этот дом попало за время войны уже три снаряда. Две

квартиры разбиты, третья лишилась маленькой, угловой комна-

ты. Несколько снарядов упали во двор и несколько вокруг дома. А он

стоит, так же как тысячи других ленинградских жилых домов. В нем много

пустых квартир, но немало и населенных -- теми жильцами, которые никуда из

родного города не захотели уехать.

Все они близко перезнакомились, сдружились, все ревниво следят за

порядком в доме.

Девушка-письмоносец стучится в квартиру пятого этажа:

Марья Васильевна, вам письмо из Свердловска. У вас кто там: сын или

дочка?

Нет, милая, просто друзья!.. -- отвечает Марья Васильевна. -- А вы что

ж это в такой час ходите?

А в какой такой час?

Да смотрите, как он кладет! Вот только что -- из окна смотрела -- один

разорвался у перекрестка...

А, обстрел-то?.. Так мне ж некогда! Сколько почты разнести надо...

Дверь захлопывается. Письмоносец стучит в другие квартиры. Одна из

раскрывшихся дверей выпускает на лестницу разлетающийся мелодичными

всплесками вальс Шопена -- в той квартире школьница Лена каждый день

практикуется в игре "а рояле. Из другой квартиры доносится стук пишущей

машинки.

Обстрел продолжается.

Сегодня в дом попал четвертый за время войны снаряд. Он угодил во

второй этаж, над воротами, в ту квартиру, где живет одинокая старушка.

Квартира разбита. Старушка осталась жива -- она выходила на часок в магазин,

за хлебом. Вхожу в помещение домоуправления. Здесь, после осмотра разбитой

квартиры, обсуждают, в какую из пустующих квартир переселить старушку. В

обсуждении принимают участие Марья Васильевна и школьница Лена... Старушке

дадут необходимую мебель, одежду, посуду... Старушка сидит тут же,

благодарит заботливых женщин и время от времени закипает ненавистью: "Ох,

проклятый... Уж отмстится ему!.. Уж так отмстится!.. Я б сама ему... "

Старушечьи кулачки сжимаются. Глядя на старую, все на миг умолкают.

Управхоз говорит:

Ничего он не понимает в нашем народе... Все думает панику на нас

нагнать, а растит только злобу нашу... Глядите, бабку нашу, тихую, и ту в

какую ярость вогнал!..

Вогнал, вогнал, родимые! -- горячо подтверждает старушка. -- Близко вот

только мне с ним не встретиться... А уж встретились бы...

Если б только немец видел выражение глаз этих женщин при одной их мысли

о том, что сделала бы каждая из них, столкнувшись лицом к лицу с

опостылевшим, заклятым врагом!.. Если б только он видел! В липком страхе

уронил бы руки от угломера того дальнобойного орудия, какое приказано ему

навести на центральную улицу Ленинграда... Схватился бы за голову, понял бы,

что никогда не выбраться ему отсюда в свою Германию, сквозь ненавидящий его,

готовящий ему здесь могилу русский народ!..

Женщина Ленинграда!.. Прекрасны гневные чувства твои, прекрасно

величавое твое спокойствие!..

Если ты воин Красной Армии -- прекрасен твой ратный подвиг! Если ты

домашняя хозяйка -- прекрасен твой обыденный труд!

В милиции, в ПВО, в автобатах "Дороги жизни", в госпиталях, за рулем

газогенераторных автомобилей, на судостроительных верфях, где уже готовится

к навигации паровой и моторный флот, на сцене театра, в детских яслях, в

диспетчерской, отправляющей железнодорожный состав на станцию Борисова

Грива, -- везде, во всей многогранной жизни великого города, мы видим

вдохновенное женское лицо. В его чертах гордость за тот огромный,

самозабвенный труд, которым крепок и силен непобедимый город.

Артиллерийский обстрел продолжается? Да... Но разве может он помешать

доблестному труду, приближающему час грядущего торжества справедливости?

Женские бригады трудятся под обстрелом на очистке улиц. Снаряд падает

среди работниц. На их место встают другие. Работа не прекращается. Через

час-другой снаряд убивает еще нескольких. На их место встает третья группа

работниц, и работа по-прежнему продолжается. Никто не кричит, не бежит, не

плачет. Врываются в снег лопаты, очищается середина улицы... Скоро

улицы, дворы, дома Ленинграда будут чисты!

"Я -- ленинградка" -- это такая любовь к родному городу, которая за

время блокады разрослась в новое, неведомое в истории чувство: в нем забыто

все личное, в нем -- могучая гражданственность. В нем -- наша победа над

лютым, бездушным врагом!

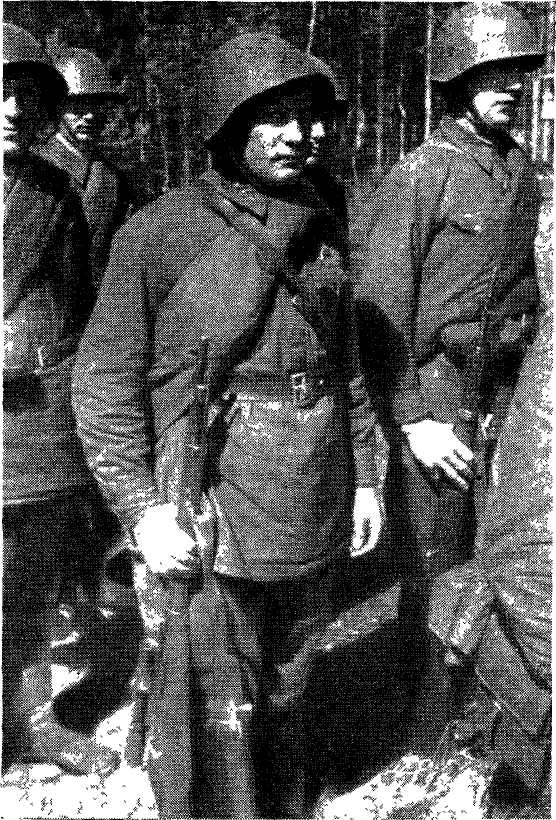

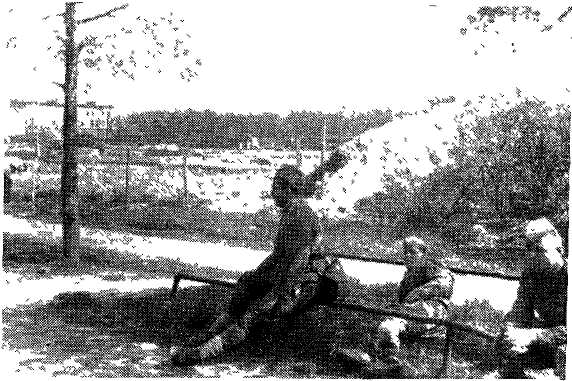

Командир танка Н. И. Барышев и сандружинница Валя Николаева у своего

трофейного танка.

Апрель 1942 года.

тите?.. Я и танковый сумею достать, знаю, где взять его...

А где, Валечка? -- живо спросил Барышев.

Ах, тут сразу и "Валечка", а вот не скажу. Возьмите меня в экипаж --

будет вам пулемет, не возьмете -- хоть к немцам идите за пулеметом!

Знаешь, ты эти штучки брось! -- посерьезнел Барышев. -- С этим не

шутят. Если знаешь, сказать обязана. Что это, твое личное дело?

-- А вот и личное! Гитлеровцев бить из него -- самое личное мое дело! В

экипаж свой берете?

Барышев обвел скучающим взглядом свою примаскированную березками

"немку", потом навес на краю поляны, под которым солдаты -- слесари и токари

-- звенели и скрежетали металлом, потом шеренгу полузасыпанных снегом других

трофейных танков и грузовиков на краю опушки черно-белого леса.

Не могу, Валя. Не обижайся. Знаю, ты была хорошей комсомолкой и сейчас

дисциплинированный кандидат партии. Знаю, и отец твой в армии ранен, и

братишка -- на фронте... Но не годится это -- в экипаж танка, в бой девчонок

брать, будь ты хоть трижды дисциплинированная!

В бой! -- Валя глядела умоляющими глазами не в глаза Барышеву, не на

доброе, благодушное его лицо, а только на его сочные, плотные губы, словно

надеясь заставить их своими уговорами сложиться в короткое слово "да"! И

повторила: -- В бой!.. А если я в боях тридцать раз трижды обстрелянная?

Нет, вы меня слушайте, вы меня только выслушайте... Вы увидите, я даже могу

быть башенным стрелком... Еще когда началась война, то там, в Раутовском

районе, -- ну это все у пас знают, -- в детдоме и в школе там, в Алакуссе, я

была учительницей. И когда у нас организовался истребительный батальон, меня

тоже брать не хотели, смеялись: маленькая! А все-таки я добилась:

сандружинницей хоть, а взяли. И когда после отступления мы пришли в

Ленинград, наш батальон влился в седьмой стрелковый полк двадцатой дивизии,

и пошли мы в сентябре в бой, на Невскую Дубровку... Это как, шутки, Николай

Иванович, что там я до пятого ноября на "пятачке" была? Пока не придавило

меня в землянке при разрыве снаряда. А потом? В тыл я из медсанбата

отправилась? Да в тот же день, когда танк ваш подбили на "пятачке", после

того как вы переправились, в тот самый день я в наш танковый батальон и

устроилась. Это было двадцать третьего ноября. Одна по льду на левый берег

из санчасти пришла. Я в тот день уже знала: Барышев "инженер", говорили,

"воюет как!". А вы на меня и не взглянули ни

разу, как и до сих пор глядеть не желаете... Вы только ничего такого не

подумайте, -- это я о ваших боевых качествах говорю! Ну и о своих, конечно!

Разрывы сплошь, а я поняла: ничего, могу переносить, хоть раненый без ноги,

хоть какая кровь, кости наружу, ничего, -- только, говорят, бледнею, а

перевязываю!

К чему ты это, Валька, рассказываешь? Будто я не знаю, за что тебе "За

отвагу" дали? И к "Красной Звезде" за что ты представлена? И как под днищем

моего танка лежала ты, всех перевязывала...

А там неудобно, тесно, не повернешься. Ничего, привыкла. Даже к

табачному дыму в землянках привыкла!

Вот это, Валя, подвиг действительно!

Смеетесь, товарищ старший сержант? Совести у вас нет. Вот вы мне прямо,

в последний раз: в экипаж свой возьмете сегодня же или нет?

Хорошая ты девчонка, Валенька! -- положив руку на плечо сандружиннице,

с душевной простотой сказал Барышев. -- И солдат хороший. А только не

сердись, не возьму, у меня, сказал, приказ есть!

Валя резко скинула руку Барышева со своего плеча, вскочила в гневе:

-- Ну и как хотите! И не надо, товарищ старший сержант, вы хоть и герой

боев, а бюрократ хороший. Хоть на губу сажайте, а говорю вам прямо в глаза

бессовестные. Больше не попрошусь, обойдусь после таких невниманий ваших. Не

вы возьмете, другой возьмет, трофейных танков у нас теперь десять! И

танковый пулемет достану, только не для вашего танка, а для того, где сама

заряжающим буду. И ничего тут вы мне не скажете: все десять "немок" без

пулеметов пока. Разрешите, товарищ старший сержант, идти?

И, лихо козырнув Барышеву, Валя резко повернутась, пошла прочь от

танка. Остановилась и, оглянувшись, с дерзким выражением лица, крикнула:

-- А еще я в ящике коробку сигар нашла и шоко-

лад, и ножи столовые, и русский самовар, пробитый осколками. Ничего вам

теперь не дам, только самовар в ваше пользование оставила -- под немецким

тряпьем лежит!

И, гордо вскинув лохматую голову, пошла дальше. А старший сержант

Беляев, издали слушавший весь разговор, усмехнулся:

Что, Николай Иванович, конфликт полный?

И не говори, Толя! -- усмехнулся Барышев. -- Бунт!

Командир танка Н. И. Барышев и сандружинница Валя Николаева у своего

трофейного танка.

Апрель 1942 года.

тите?.. Я и танковый сумею достать, знаю, где взять его...

А где, Валечка? -- живо спросил Барышев.

Ах, тут сразу и "Валечка", а вот не скажу. Возьмите меня в экипаж --

будет вам пулемет, не возьмете -- хоть к немцам идите за пулеметом!

Знаешь, ты эти штучки брось! -- посерьезнел Барышев. -- С этим не

шутят. Если знаешь, сказать обязана. Что это, твое личное дело?

-- А вот и личное! Гитлеровцев бить из него -- самое личное мое дело! В

экипаж свой берете?

Барышев обвел скучающим взглядом свою примаскированную березками

"немку", потом навес на краю поляны, под которым солдаты -- слесари и токари

-- звенели и скрежетали металлом, потом шеренгу полузасыпанных снегом других

трофейных танков и грузовиков на краю опушки черно-белого леса.

Не могу, Валя. Не обижайся. Знаю, ты была хорошей комсомолкой и сейчас

дисциплинированный кандидат партии. Знаю, и отец твой в армии ранен, и

братишка -- на фронте... Но не годится это -- в экипаж танка, в бой девчонок

брать, будь ты хоть трижды дисциплинированная!

В бой! -- Валя глядела умоляющими глазами не в глаза Барышеву, не на

доброе, благодушное его лицо, а только на его сочные, плотные губы, словно

надеясь заставить их своими уговорами сложиться в короткое слово "да"! И

повторила: -- В бой!.. А если я в боях тридцать раз трижды обстрелянная?

Нет, вы меня слушайте, вы меня только выслушайте... Вы увидите, я даже могу

быть башенным стрелком... Еще когда началась война, то там, в Раутовском

районе, -- ну это все у пас знают, -- в детдоме и в школе там, в Алакуссе, я

была учительницей. И когда у нас организовался истребительный батальон, меня

тоже брать не хотели, смеялись: маленькая! А все-таки я добилась:

сандружинницей хоть, а взяли. И когда после отступления мы пришли в

Ленинград, наш батальон влился в седьмой стрелковый полк двадцатой дивизии,

и пошли мы в сентябре в бой, на Невскую Дубровку... Это как, шутки, Николай

Иванович, что там я до пятого ноября на "пятачке" была? Пока не придавило

меня в землянке при разрыве снаряда. А потом? В тыл я из медсанбата

отправилась? Да в тот же день, когда танк ваш подбили на "пятачке", после

того как вы переправились, в тот самый день я в наш танковый батальон и

устроилась. Это было двадцать третьего ноября. Одна по льду на левый берег

из санчасти пришла. Я в тот день уже знала: Барышев "инженер", говорили,

"воюет как!". А вы на меня и не взглянули ни

разу, как и до сих пор глядеть не желаете... Вы только ничего такого не

подумайте, -- это я о ваших боевых качествах говорю! Ну и о своих, конечно!

Разрывы сплошь, а я поняла: ничего, могу переносить, хоть раненый без ноги,

хоть какая кровь, кости наружу, ничего, -- только, говорят, бледнею, а

перевязываю!

К чему ты это, Валька, рассказываешь? Будто я не знаю, за что тебе "За

отвагу" дали? И к "Красной Звезде" за что ты представлена? И как под днищем

моего танка лежала ты, всех перевязывала...

А там неудобно, тесно, не повернешься. Ничего, привыкла. Даже к

табачному дыму в землянках привыкла!

Вот это, Валя, подвиг действительно!

Смеетесь, товарищ старший сержант? Совести у вас нет. Вот вы мне прямо,

в последний раз: в экипаж свой возьмете сегодня же или нет?

Хорошая ты девчонка, Валенька! -- положив руку на плечо сандружиннице,

с душевной простотой сказал Барышев. -- И солдат хороший. А только не

сердись, не возьму, у меня, сказал, приказ есть!

Валя резко скинула руку Барышева со своего плеча, вскочила в гневе:

-- Ну и как хотите! И не надо, товарищ старший сержант, вы хоть и герой

боев, а бюрократ хороший. Хоть на губу сажайте, а говорю вам прямо в глаза

бессовестные. Больше не попрошусь, обойдусь после таких невниманий ваших. Не

вы возьмете, другой возьмет, трофейных танков у нас теперь десять! И

танковый пулемет достану, только не для вашего танка, а для того, где сама

заряжающим буду. И ничего тут вы мне не скажете: все десять "немок" без

пулеметов пока. Разрешите, товарищ старший сержант, идти?

И, лихо козырнув Барышеву, Валя резко повернутась, пошла прочь от

танка. Остановилась и, оглянувшись, с дерзким выражением лица, крикнула:

-- А еще я в ящике коробку сигар нашла и шоко-

лад, и ножи столовые, и русский самовар, пробитый осколками. Ничего вам

теперь не дам, только самовар в ваше пользование оставила -- под немецким

тряпьем лежит!

И, гордо вскинув лохматую голову, пошла дальше. А старший сержант

Беляев, издали слушавший весь разговор, усмехнулся:

Что, Николай Иванович, конфликт полный?

И не говори, Толя! -- усмехнулся Барышев. -- Бунт!

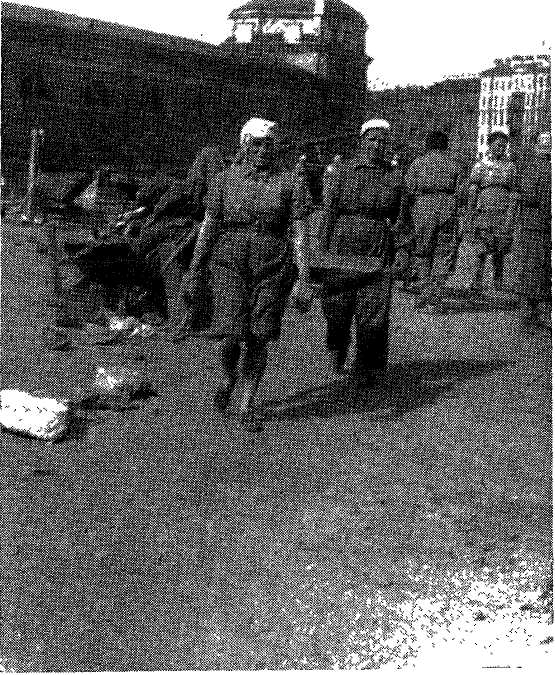

Экипаж трофейного танка Н. И. Барышева

после возвращения из рейда.

Апрель 1942 года.

спрашивают о настроении экипажа - Толя Беляев вел танк исключительно

хорошо. На своих машинах немцы по таким лесам и болотам не ездят. А тут, в

наших руках, она не знала преград -- ни леса, ни болота, ни пней, ни

глубокого снега, несмотря на то, что гусеницы и вся ходовая часть очень

слабые, несравненно слабее ходовых частей любого нашего танка, -- немцы,

очевидно, рассчитывали здесь ездить по таким дорогам, какие у них там, в

Германии... А Зубахин? В боевом крещении заряжающий показал себя мастером --

он несколько раз разбирал и собирал пулеметы во время боя, за полминуты

проделывал это на удивление всем нам, и потому мы в бою почти непрерывно

вели огонь. Вел его Иван Фомич Расторгуев, и хорошо вел! А вот когда

немецкая пехота сидела на танке, мы не могли сделать ни одного выстрела, они

закрыли бы триплексы, мы оказались бы слепыми. Да и нечем было бы, кроме

последних осколочных!.. Ну, спать нам почти не пришлось, бои вели

круглосуточные. Еда? Был у нас НЗ на трое суток, да у немцев брали...

Экипаж трофейного танка Н. И. Барышева

после возвращения из рейда.

Апрель 1942 года.

спрашивают о настроении экипажа - Толя Беляев вел танк исключительно

хорошо. На своих машинах немцы по таким лесам и болотам не ездят. А тут, в

наших руках, она не знала преград -- ни леса, ни болота, ни пней, ни

глубокого снега, несмотря на то, что гусеницы и вся ходовая часть очень

слабые, несравненно слабее ходовых частей любого нашего танка, -- немцы,

очевидно, рассчитывали здесь ездить по таким дорогам, какие у них там, в

Германии... А Зубахин? В боевом крещении заряжающий показал себя мастером --

он несколько раз разбирал и собирал пулеметы во время боя, за полминуты

проделывал это на удивление всем нам, и потому мы в бою почти непрерывно

вели огонь. Вел его Иван Фомич Расторгуев, и хорошо вел! А вот когда

немецкая пехота сидела на танке, мы не могли сделать ни одного выстрела, они

закрыли бы триплексы, мы оказались бы слепыми. Да и нечем было бы, кроме

последних осколочных!.. Ну, спать нам почти не пришлось, бои вели

круглосуточные. Еда? Был у нас НЗ на трое суток, да у немцев брали...

Морской патруль в центре города,

на Чебоксарском переулке.

Май 1942 года.

своем, -- командиры не имеют права отходить от кораблей. Зенитки на

палубах в этот день Первого мая ощерены как всегда. Только несколько дней

назад фашистские бомбардировщики прорвались в город, сбросили бомбы вдоль

Невы и в Неву. Были попадания и в корабли. Каждый час налеты могут

возобновиться.

Но праздник ощущается во всем. Вместе с исполинскими сугробами снега

исчезли, канули в прошлое и вереницы саночек, влекомых задыхающимися

родственниками мертвецов, завернутых в тряпки. Живые глаза встречных

любуются распускающимися на деревьях почками, первой зеленью близящегося

лета. Иные, слабые еще люди на скамьях, на вынесенных из дома стульях, у

подворотен своих домов, откинув голову, подставив бледные лица лучам солнца,

полузакрыв глаза, наслаждаются теплом, жадно пьют его каждой порой своего

тела.

Город набирается новых сил. Его дыханье становится ровным. Чувствуется,

что он будет крепнуть теперь с каждым днем...

Да... После страшной зимы, ранняя весна в городе еще не может избавить

ленинградцев от тяжких явлений гипертонии. Да, десяткам тысяч людей уже не

преодолеть губительных для организма последствий дистрофии. Да, цингою

прикованы к постелям еще очень многие ленинградцы, а другие едва владеют

своими опухшими, отечными, в синяках ногами. У иных ноги почти не сгибаются

или совсем не сгибаются в коленях, эти люди ходят с палочками, корчась от

боли... Но главное: полутора миллионам оставшихся в городе людей здоровье

будет возвращено! В больничных палатах, которые еще недавно были только

пропускными воротами на тот свет, теперь уже поставлены железные печурки,

кое-где восстанавливается водопровод, везде соблюдается элементарная

гигиена, уже появилась возможность людей в больницах л еч и т ь.

Авитаминозных цинготных больных, в частности, лечат витамином "С",

изготовленным из хвои, ---по решению горкома партии в Ленинград ежедневно

завозятся десятки тонн хвойных лапок; куда ни зай-

дешь, в столовых, в клубах, в продовольственных магазинах (перед

которыми теперь уже нет очередей), в аптеках -- везде увидишь бутылочки и

скляночки с этим витамином, несущим аромат свежих северных лесов.

Все больше рабочих людей возвращается к труду на своих постепенно

оживающих предприятиях. На многих из них работа, производившаяся всегда

машинами, производится ныне вручную, -- резкая недостача электроэнергии,

горючего, транспорта, смазочных материалов, сырья сказывается во всем. Но

уже несколько десятков возвращающихся к жизни предприятий вступили в апреле

в предмайское социалистическое соревнование: ни бомбежки, ни обстрелы, ни

лишения, ни болезни -- ничто не может помешать ленинградцам ремонтировать

боевую технику, выпускать вооружение и боеприпасы.

Энергично готовится Ленинград -- судостроительные и судоремонтные

заводы, боевые и торговые корабли, весь ленинградский торговый порт,

пристани в дельте Невы, в невских пригородах, на Ладожском озере -- к

открытию навигации. Большие строительные работы развернулись на берегах

Шлиссельбургской губы, где решается жизненная для Ленинграда задача --

заменить ледовую трассу водной... Для Ладоги строятся маленькие грузовые

катера -- металлический корпус, автомобильный мотор, палуба, рубка. Таких

катеров должно быть выпущено на водную трассу много!

Еще с конца февраля, с начала марта из воинских частей, сражающихся под

Ленинградом, из морской пехоты стали возвращать на флот различных

специалистов. Члены экипажа многих судов -- военных и Балтийского

пароходства сами ремонтируют свои корабли: машины, такелаж, грузовые

устройства, заделывают пробоины от снарядов, повышают плавучесть, запасаются

топливом. Я слышал сегодня от моряков, что в Угольной гавани уголь,

оседавший на дно в течение десятилетий, будет извлекаться водолазами. Его

будут со дна морского грузить в баржи и шаланды, и конечно -- под прицельным

огнем немецкой артилле-

рии, поскольку Угольная гавань просматривается немцами в оптические

приборы...

В такой день, как сегодня, хочется окинуть мысленным взором все

гигантское поле битвы, развернувшейся во всех направлениях мировой войны.

Хочется вдуматься во все главные события, происшедшие за последнее время в

мире. И о том, к чему практически приведут закончившиеся переговоры Англии и

Соединенных Штатов Америки о координации действий для наступления на всех

фронтах. И о налетах английской авиации на Шербур, Дюнкерк, Кале, Гавр,

Абвиль и Росток...

Кто из нас, ленинградцев-фронтовиков, не обратил внимания на

высказанное "Красной звездой" еще в конце марта категорическое утверждение о

том, что как бы ни рассчитывал свои планы Гитлер, а весною наступать будет

не он -- будем мы! Кто, читая первомайские лозунги Центрального Комитета

партии, не порадовался ясно и определенно поставленной задаче: в союзе с

Англией и Америкой разгромить Гитлера в 1942 году!.. Значит, этот союз уже

определился в общем, конкретном плане совместных боевых действий? Значит,

реально наконец близкое открытие Второго фронта?..

До сих пор мы практически сражаемся с Гитлером один на один. Никто не

сомневается: мы можем выиграть войну и без Второго фронта. Но скольких

лишних жертв это будет нам стоить! И какая это будет затяжка всей мировой

войны! Все мы понимаем -- не о наших интересах Англия и США думают! Вся

обстановка мировой войны складывается благодаря нашему мужеству и нашей

выдержке так, что американцам и англичанам (даже ради их расчета только па

собственные экономические и политические интересы!) пора открыть Второй

фронт...

Из многих источников доходят до меня сведения, что Гитлер весною этого

года готовит наступление на Ленинград, концентрирует вокруг Ленинграда силы,

чтобы вновь попытаться взять город штурмом. Есть основания для тревожности.

Немецкие войска, осаждающие Ленинград, конечно, знают, что у нас ощу-

щается недостаток в боеприпасах, что каждый выпущенный нами снаряд на

учете, что нормы расходования боеприпасов у нас жесткие, суровые. Но, думаю,

если они рассчитывают на это в своих планах штурма Ленинграда, то

просчитаются. Обороноспособность наша в этом отношении так быстро растет,

что сунься немец на штурм -- туго ему придется.

Есть сведения, что немцы стягивают резервы на участок, прилегающий к

городам Красное Село Пушкин, подтягивают сюда свои танки Есть признаки

приготовлении немцев к химической войне -- было два-три случая разрыва

химических снарядов... В апреле немцы совершили несколько массированных

налетов бомбардировщиков на Ленинград, усилили обстрелы города. Только

восемь дней в апреле были без обстрелов!

Вот-вот на нашем фронте начнутся ожесточенные боевые действия. Будем же

бдительны!.. Будем готовы к решительному бою, в любой день наступившего

сегодня мая!

Морской патруль в центре города,

на Чебоксарском переулке.

Май 1942 года.

своем, -- командиры не имеют права отходить от кораблей. Зенитки на

палубах в этот день Первого мая ощерены как всегда. Только несколько дней

назад фашистские бомбардировщики прорвались в город, сбросили бомбы вдоль

Невы и в Неву. Были попадания и в корабли. Каждый час налеты могут

возобновиться.

Но праздник ощущается во всем. Вместе с исполинскими сугробами снега

исчезли, канули в прошлое и вереницы саночек, влекомых задыхающимися

родственниками мертвецов, завернутых в тряпки. Живые глаза встречных

любуются распускающимися на деревьях почками, первой зеленью близящегося

лета. Иные, слабые еще люди на скамьях, на вынесенных из дома стульях, у

подворотен своих домов, откинув голову, подставив бледные лица лучам солнца,

полузакрыв глаза, наслаждаются теплом, жадно пьют его каждой порой своего

тела.

Город набирается новых сил. Его дыханье становится ровным. Чувствуется,

что он будет крепнуть теперь с каждым днем...

Да... После страшной зимы, ранняя весна в городе еще не может избавить

ленинградцев от тяжких явлений гипертонии. Да, десяткам тысяч людей уже не

преодолеть губительных для организма последствий дистрофии. Да, цингою

прикованы к постелям еще очень многие ленинградцы, а другие едва владеют

своими опухшими, отечными, в синяках ногами. У иных ноги почти не сгибаются

или совсем не сгибаются в коленях, эти люди ходят с палочками, корчась от

боли... Но главное: полутора миллионам оставшихся в городе людей здоровье

будет возвращено! В больничных палатах, которые еще недавно были только

пропускными воротами на тот свет, теперь уже поставлены железные печурки,

кое-где восстанавливается водопровод, везде соблюдается элементарная

гигиена, уже появилась возможность людей в больницах л еч и т ь.

Авитаминозных цинготных больных, в частности, лечат витамином "С",

изготовленным из хвои, ---по решению горкома партии в Ленинград ежедневно

завозятся десятки тонн хвойных лапок; куда ни зай-

дешь, в столовых, в клубах, в продовольственных магазинах (перед

которыми теперь уже нет очередей), в аптеках -- везде увидишь бутылочки и

скляночки с этим витамином, несущим аромат свежих северных лесов.

Все больше рабочих людей возвращается к труду на своих постепенно

оживающих предприятиях. На многих из них работа, производившаяся всегда

машинами, производится ныне вручную, -- резкая недостача электроэнергии,

горючего, транспорта, смазочных материалов, сырья сказывается во всем. Но

уже несколько десятков возвращающихся к жизни предприятий вступили в апреле

в предмайское социалистическое соревнование: ни бомбежки, ни обстрелы, ни

лишения, ни болезни -- ничто не может помешать ленинградцам ремонтировать

боевую технику, выпускать вооружение и боеприпасы.

Энергично готовится Ленинград -- судостроительные и судоремонтные

заводы, боевые и торговые корабли, весь ленинградский торговый порт,

пристани в дельте Невы, в невских пригородах, на Ладожском озере -- к

открытию навигации. Большие строительные работы развернулись на берегах

Шлиссельбургской губы, где решается жизненная для Ленинграда задача --

заменить ледовую трассу водной... Для Ладоги строятся маленькие грузовые

катера -- металлический корпус, автомобильный мотор, палуба, рубка. Таких

катеров должно быть выпущено на водную трассу много!

Еще с конца февраля, с начала марта из воинских частей, сражающихся под

Ленинградом, из морской пехоты стали возвращать на флот различных

специалистов. Члены экипажа многих судов -- военных и Балтийского

пароходства сами ремонтируют свои корабли: машины, такелаж, грузовые

устройства, заделывают пробоины от снарядов, повышают плавучесть, запасаются

топливом. Я слышал сегодня от моряков, что в Угольной гавани уголь,

оседавший на дно в течение десятилетий, будет извлекаться водолазами. Его

будут со дна морского грузить в баржи и шаланды, и конечно -- под прицельным

огнем немецкой артилле-

рии, поскольку Угольная гавань просматривается немцами в оптические

приборы...

В такой день, как сегодня, хочется окинуть мысленным взором все

гигантское поле битвы, развернувшейся во всех направлениях мировой войны.

Хочется вдуматься во все главные события, происшедшие за последнее время в

мире. И о том, к чему практически приведут закончившиеся переговоры Англии и

Соединенных Штатов Америки о координации действий для наступления на всех

фронтах. И о налетах английской авиации на Шербур, Дюнкерк, Кале, Гавр,

Абвиль и Росток...

Кто из нас, ленинградцев-фронтовиков, не обратил внимания на

высказанное "Красной звездой" еще в конце марта категорическое утверждение о

том, что как бы ни рассчитывал свои планы Гитлер, а весною наступать будет

не он -- будем мы! Кто, читая первомайские лозунги Центрального Комитета

партии, не порадовался ясно и определенно поставленной задаче: в союзе с

Англией и Америкой разгромить Гитлера в 1942 году!.. Значит, этот союз уже

определился в общем, конкретном плане совместных боевых действий? Значит,

реально наконец близкое открытие Второго фронта?..

До сих пор мы практически сражаемся с Гитлером один на один. Никто не

сомневается: мы можем выиграть войну и без Второго фронта. Но скольких

лишних жертв это будет нам стоить! И какая это будет затяжка всей мировой

войны! Все мы понимаем -- не о наших интересах Англия и США думают! Вся

обстановка мировой войны складывается благодаря нашему мужеству и нашей

выдержке так, что американцам и англичанам (даже ради их расчета только па

собственные экономические и политические интересы!) пора открыть Второй

фронт...

Из многих источников доходят до меня сведения, что Гитлер весною этого

года готовит наступление на Ленинград, концентрирует вокруг Ленинграда силы,

чтобы вновь попытаться взять город штурмом. Есть основания для тревожности.

Немецкие войска, осаждающие Ленинград, конечно, знают, что у нас ощу-

щается недостаток в боеприпасах, что каждый выпущенный нами снаряд на

учете, что нормы расходования боеприпасов у нас жесткие, суровые. Но, думаю,

если они рассчитывают на это в своих планах штурма Ленинграда, то

просчитаются. Обороноспособность наша в этом отношении так быстро растет,

что сунься немец на штурм -- туго ему придется.

Есть сведения, что немцы стягивают резервы на участок, прилегающий к

городам Красное Село Пушкин, подтягивают сюда свои танки Есть признаки

приготовлении немцев к химической войне -- было два-три случая разрыва

химических снарядов... В апреле немцы совершили несколько массированных

налетов бомбардировщиков на Ленинград, усилили обстрелы города. Только

восемь дней в апреле были без обстрелов!

Вот-вот на нашем фронте начнутся ожесточенные боевые действия. Будем же

бдительны!.. Будем готовы к решительному бою, в любой день наступившего

сегодня мая!

Политрук Вера Лебедева. * Весна 1942 года.

кими очередями, выбивая передних слева, затем передних справа. Лес

оглашается треском вражеских автоматов -- пули начинают сечь воздух, все

ближе врываются в снег. Вера быстро отползает в сторону, метра на три, снова

дает короткие очереди. Бьет спокойно, уверенно -- цепь редеет, неподвижные

темные фигуры остаются на снегу, истошные вопли множатся, но, смыкая цепь,

гитлеровцы подползают все ближе.

Один диск у Веры уже израсходован. Она вставляет второй, а немцы уже с

трех сторон; все чаще переползает Вера с места на место, сбивает врагу

фланги и бьет ему в лоб, -- и второй диск подходит к концу. Дать бы сейчас

длинную очередь, но нельзя -- надо точно, рассчитанно, каждой пулей по

одному. Пустеющий диск начинает трещать, патронов все меньше, пять-шесть

выстрелов, и пулемет отказывает, диск пуст, а враги ползут...

Вера хочет вставить третий, последний диск, но левая рука вдруг виснет

бессильно. "Ранена!" -- понимает Вера, это некстати, Вере необходимо, чтоб

рука сейчас действовала, она приподымает свою левую правой, пальцы еще

работают, она вставляет третий, последний диск и начинает стрелять

одиночными. Но на нескольких фашистов ей приходится истратить по две пули, и

Вера досадует: "Как же это так, нерасчетливо!" Вдруг, вслед за разрывом

мины, резкий удар в поясницу, и только при этом ударе Вера осознает, что

ведь все время вокруг нее разрывались мины, а она даже не замечала этого. Но

удар в поясницу был не очень силен. Вера продолжает стрелять. Ей нужно

переползать с места на место, а левая бессильная рука ей мешает,

подворачивается, и Вера отпихивает ее другой рукой влево, а потом

подвигается боком и снова -- одной правой ставит пулемет как надо,

подправляет его головой, целится, дает один выстрел, целится снова, дает еще

один. Фашисты начинают бросать в Веру гранаты. Некоторые рвутся поодаль,

другие -- близко. Вера слышит жадные, злобные возгласы, высчитывает ту