---------------------------------------------------------------

OCR: Заостровцев Г. А.

---------------------------------------------------------------

МУРМАНСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО, 1978

Поляков Г. Г.

П54 В суровом Баренцевом. Мурманск, Кн. изд-во, 1978.

176 с. с ил.

Издание представляет собой записки морского офицера, открывающие

малоизвестные страницы истории Краснознаменного Северного флота. В книге

рассказывается о том. как советские моряки в годы войны принимали от

союзников корабли, в каких условиях перегоняли их. как воевали на этих ие

приспособленных для плавания в высоких широтах судах.

9(с)27(с12)+355.75(с12)

МУРМАНСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО, 1978

Поляков Г. Г.

П54 В суровом Баренцевом. Мурманск, Кн. изд-во, 1978.

176 с. с ил.

Издание представляет собой записки морского офицера, открывающие

малоизвестные страницы истории Краснознаменного Северного флота. В книге

рассказывается о том. как советские моряки в годы войны принимали от

союзников корабли, в каких условиях перегоняли их. как воевали на этих ие

приспособленных для плавания в высоких широтах судах.

9(с)27(с12)+355.75(с12)

11202-21 П М .50(03).78 03-78 ИБ No136

© Мурманское книжное издательство, 1978 г.

Очень много войн познало человечество. Неизбежными

они были, жестокими и долгими -- Тридцатилетняя война, Столетняя война,

Семилетняя война... Все это -- история, которую изучали и изучают школьники.

А три с лишним десятилетия назад пополнилась она еще одной войной, не такой

уж и долгой, но зато самой страшной и самой жестокой из всех.

В историю Великой Отечественной вписаны миллионы и миллионы страниц, но

неисчерпаема она, как незабываема благодарность наша павшим и уцелевшим

солдатам и матросам Великой войны. И книга моя -- всего лишь одна такая

страница, она и история войны, и дань боевым моим друзьям из эскадры

Северного флота.

Необычное это было соединение. Составилось оно из эсминцев

отечественной постройки и устаревших кораблей, которые дали нам западные

союзники по антигитлеровской коалиции -- в счет раздела итальянского флота.

Эсминцы, принятые от англичан, были построены еще в первую мировую

войну. И все-таки это были корабли, в которых так нуждалась израненная

войной Советская

страна. Но не в этом, собственно, главное. Главное в том, что наши

моряки даже на таких старых, не приспособленных для плавания в высоких

широтах кораблях показали всему миру, и в первую очередь врагу, как умеют

воевать советские люди.

Честно говоря, все еще не могу поверить, что книга уже написана, и до

сих пор с благодарностью вспоминаю всех тех, кто мне помогал в работе над

нею -- адмиралов в отставке -Г. И. Левченко и Н. М. Харламова,

вице-адмиралов в отставке А. М. Румянцева и Н. А. Торика, контр-адмирала

запаса А. П. Проничкина, капитана 1-го ранга в отставке профессора Н. В.

Матков-ского, А. Е. Пастухова, В. К Подноринова, Н. Д. Ряб-ченко и И. П.

Чернышева, капитана 1-го ранга доктора военно-морских наук профессора В. С.

Шломина, полковника в отставке П. Н. Кудинова, многих сослуживцев,

предоставивших свои воспоминания, сделавших ценные замечания. Я признателен

также сотрудникам Центрального Военно-Морского Архива, Центрального

военно-морского музея, Музея Краснознаменного Северного флота,

Государственной библиотеки им. В. И. Ленина, оказавшим мне внимание и давшим

ряд добрых советов.

Если книга придется читателям по душе, значит, общий наш труд не пропал

даром.

Автор

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

подвиге советских людей в Великой Отечественной войне написано уже

немало, но эта тема поистине неисчерпаема. В своих воспоминаниях "В суровом

Баренцевом" капитан 1-го ранга запаса Г. Г. Поляков воспроизводит

малоизвестные широкому кругу читателей страницы боевой истории

Краснознаменного Северного флота.

Книга состоит из двух примерно равных по объему частей. В первой

излагается история появления в Советском Военно-Морском Флоте во время

минувшей войны кораблей иностранной постройки. Вторая часть посвящена боевой

деятельности этих кораблей под советским Военно-морским флагом в составе

эскадры Северного флота.

Чтобы дать возможность читателю лучше понять, почему в составе

Северного флота оказались корабли наших союзников по антигитлеровской

коалиции, напомним некоторые события, предшествовавшие этому.

В конце июля 1943 года фашистская Италия капитулировала. На конференции

министров иностранных дел СССР, США и Англии, которая проходила в Москве

(19--30 октября 1943 года), советская делегация предложила обсудить вопрос о

разделе итальянского флота между союзниками и конкретно -- Советскому Союзу

выделить линкор, крейсер, восемь эскадренных миноносцев и четыре подводные

лодки, что по боевой мощи составляло примерно одну треть трофейного флота.

Министры иностранных дел обещали по возвращении домой передать наши

предложения своим правительствам.

Но никакой реакции на эти предложения от правительств США и Англии не

последовало. На Тегеранской конференции (28 ноября -- 1 декабря 1943 г.)

наша делегация снова напомнила союзникам об итальянских кораблях.

Президент США Ф. Рузвельт и премьер-министр Великобритании У. Черчилль

согласились на передачу причитающейся нам части итальянского флота, назначив

конкретный срок -- конец января 1944 года. Время шло, война продолжалась, а

союзники не спешили с выполнением обещаний.

Наконец 23 января они сообщили, что делить итальянский флот в настоящее

время неудобно, это, дескать, настроит итальянцев против союзников, поэтому

могут передать во временное пользование только линкор -- англичане и легкий

крейсер -- американцы.

Председатель Совета Министров СССР И. Сталин 29 января 1944 года

направил Ф. Рузвельту и У. Черчиллю послание, в котором писал:

"...В вашем ответе, однако, ничего не говорится о передаче Советскому

Союзу восьми итальянских эскадренных миноносцев и четырех подводных лодок,

на передачу которых Советскому Союзу еще в конце января Вы, г.

Премьер-Министр, и Вы, г. Президент, дали согласие в Тегеране. Между тем для

Советского Союза главным является именно этот вопрос, вопрос о миноносцах и

подводных лодках, без которых не имеет значения передача 1 линкора и 1

крейсера. Сами понимаете, что крейсер и линкор бессильны без сопровождающих

их миноносцев. Поскольку в Вашем распоряжении находится весь военно-морской

флот Италии, выполнение принятого в Тегеране решения о передаче в

пользование Советскому Союзу 8 миноносцев и 4 подводных лодок из этого флота

не должно представлять затруднений. Я согласен и с тем, чтобы вместо

итальянских миноносцев и подводных лодок Советскому Союзу было передано в

наше пользование такое же количество американских или английских миноносцев

и подводных лодок. При этом вопрос о передаче миноносцев и подводных лодок

не может быть отложен, а должен быть решен одновременно с передачей линкора

и крейсера, как это было между нами тремя ус-ловлено в Тегеране" '.

Очень много войн познало человечество. Неизбежными

они были, жестокими и долгими -- Тридцатилетняя война, Столетняя война,

Семилетняя война... Все это -- история, которую изучали и изучают школьники.

А три с лишним десятилетия назад пополнилась она еще одной войной, не такой

уж и долгой, но зато самой страшной и самой жестокой из всех.

В историю Великой Отечественной вписаны миллионы и миллионы страниц, но

неисчерпаема она, как незабываема благодарность наша павшим и уцелевшим

солдатам и матросам Великой войны. И книга моя -- всего лишь одна такая

страница, она и история войны, и дань боевым моим друзьям из эскадры

Северного флота.

Необычное это было соединение. Составилось оно из эсминцев

отечественной постройки и устаревших кораблей, которые дали нам западные

союзники по антигитлеровской коалиции -- в счет раздела итальянского флота.

Эсминцы, принятые от англичан, были построены еще в первую мировую

войну. И все-таки это были корабли, в которых так нуждалась израненная

войной Советская

страна. Но не в этом, собственно, главное. Главное в том, что наши

моряки даже на таких старых, не приспособленных для плавания в высоких

широтах кораблях показали всему миру, и в первую очередь врагу, как умеют

воевать советские люди.

Честно говоря, все еще не могу поверить, что книга уже написана, и до

сих пор с благодарностью вспоминаю всех тех, кто мне помогал в работе над

нею -- адмиралов в отставке -Г. И. Левченко и Н. М. Харламова,

вице-адмиралов в отставке А. М. Румянцева и Н. А. Торика, контр-адмирала

запаса А. П. Проничкина, капитана 1-го ранга в отставке профессора Н. В.

Матков-ского, А. Е. Пастухова, В. К Подноринова, Н. Д. Ряб-ченко и И. П.

Чернышева, капитана 1-го ранга доктора военно-морских наук профессора В. С.

Шломина, полковника в отставке П. Н. Кудинова, многих сослуживцев,

предоставивших свои воспоминания, сделавших ценные замечания. Я признателен

также сотрудникам Центрального Военно-Морского Архива, Центрального

военно-морского музея, Музея Краснознаменного Северного флота,

Государственной библиотеки им. В. И. Ленина, оказавшим мне внимание и давшим

ряд добрых советов.

Если книга придется читателям по душе, значит, общий наш труд не пропал

даром.

Автор

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

подвиге советских людей в Великой Отечественной войне написано уже

немало, но эта тема поистине неисчерпаема. В своих воспоминаниях "В суровом

Баренцевом" капитан 1-го ранга запаса Г. Г. Поляков воспроизводит

малоизвестные широкому кругу читателей страницы боевой истории

Краснознаменного Северного флота.

Книга состоит из двух примерно равных по объему частей. В первой

излагается история появления в Советском Военно-Морском Флоте во время

минувшей войны кораблей иностранной постройки. Вторая часть посвящена боевой

деятельности этих кораблей под советским Военно-морским флагом в составе

эскадры Северного флота.

Чтобы дать возможность читателю лучше понять, почему в составе

Северного флота оказались корабли наших союзников по антигитлеровской

коалиции, напомним некоторые события, предшествовавшие этому.

В конце июля 1943 года фашистская Италия капитулировала. На конференции

министров иностранных дел СССР, США и Англии, которая проходила в Москве

(19--30 октября 1943 года), советская делегация предложила обсудить вопрос о

разделе итальянского флота между союзниками и конкретно -- Советскому Союзу

выделить линкор, крейсер, восемь эскадренных миноносцев и четыре подводные

лодки, что по боевой мощи составляло примерно одну треть трофейного флота.

Министры иностранных дел обещали по возвращении домой передать наши

предложения своим правительствам.

Но никакой реакции на эти предложения от правительств США и Англии не

последовало. На Тегеранской конференции (28 ноября -- 1 декабря 1943 г.)

наша делегация снова напомнила союзникам об итальянских кораблях.

Президент США Ф. Рузвельт и премьер-министр Великобритании У. Черчилль

согласились на передачу причитающейся нам части итальянского флота, назначив

конкретный срок -- конец января 1944 года. Время шло, война продолжалась, а

союзники не спешили с выполнением обещаний.

Наконец 23 января они сообщили, что делить итальянский флот в настоящее

время неудобно, это, дескать, настроит итальянцев против союзников, поэтому

могут передать во временное пользование только линкор -- англичане и легкий

крейсер -- американцы.

Председатель Совета Министров СССР И. Сталин 29 января 1944 года

направил Ф. Рузвельту и У. Черчиллю послание, в котором писал:

"...В вашем ответе, однако, ничего не говорится о передаче Советскому

Союзу восьми итальянских эскадренных миноносцев и четырех подводных лодок,

на передачу которых Советскому Союзу еще в конце января Вы, г.

Премьер-Министр, и Вы, г. Президент, дали согласие в Тегеране. Между тем для

Советского Союза главным является именно этот вопрос, вопрос о миноносцах и

подводных лодках, без которых не имеет значения передача 1 линкора и 1

крейсера. Сами понимаете, что крейсер и линкор бессильны без сопровождающих

их миноносцев. Поскольку в Вашем распоряжении находится весь военно-морской

флот Италии, выполнение принятого в Тегеране решения о передаче в

пользование Советскому Союзу 8 миноносцев и 4 подводных лодок из этого флота

не должно представлять затруднений. Я согласен и с тем, чтобы вместо

итальянских миноносцев и подводных лодок Советскому Союзу было передано в

наше пользование такое же количество американских или английских миноносцев

и подводных лодок. При этом вопрос о передаче миноносцев и подводных лодок

не может быть отложен, а должен быть решен одновременно с передачей линкора

и крейсера, как это было между нами тремя ус-ловлено в Тегеране" '.

1 Переписка Председателя Совета Министров СССР с

президентами США и премьер-министрами Великобритании во время Великой

Отечественной войны 1941--1945 гг. М, Политиздат, 1976, т. 1, с 228--229

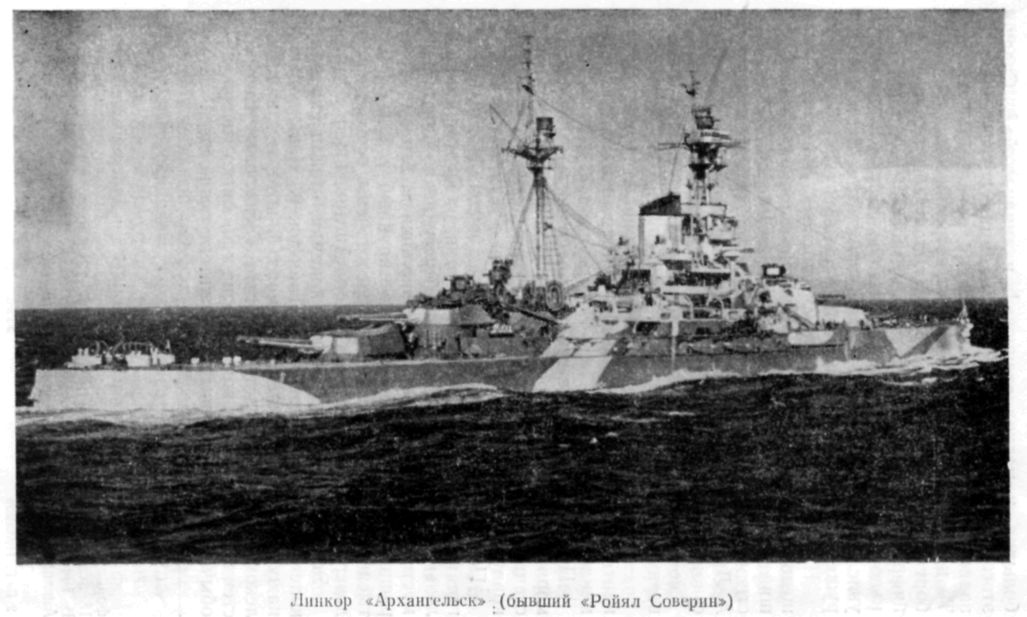

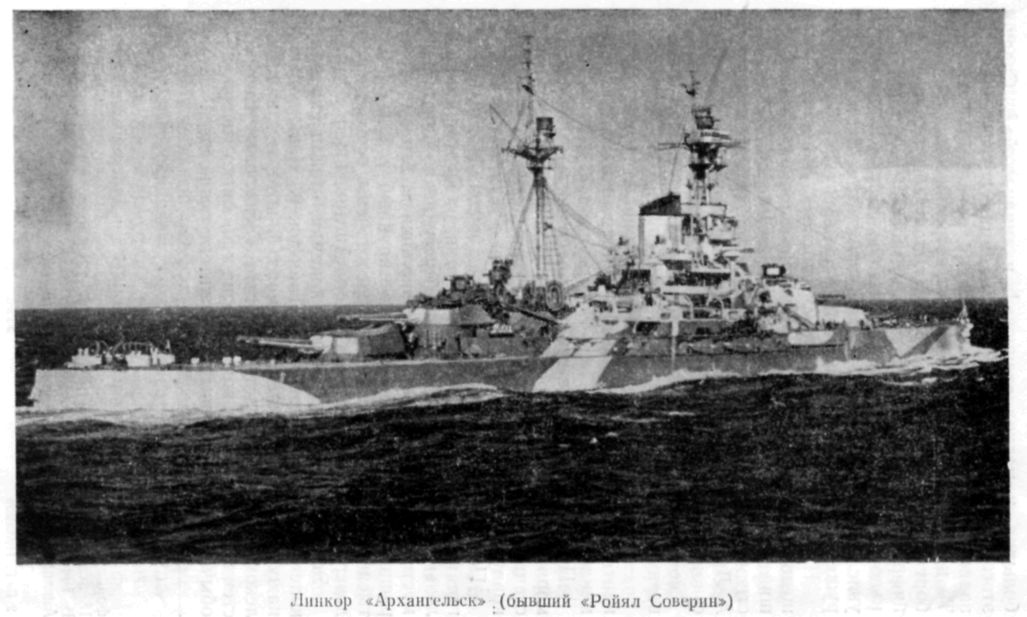

Передаваемые временно Военно-Морскому Флоту СССР английский линкор

"Ройял Соверин" и американский крейсер "Милуоки" были кораблями старой

постройки. Советское правительство ожидало, что помимо них будут выделены

современные эскадренные миноносцы, необходимые для различных видов боевой

деятельности на море.

В послании У. Черчиллю и Ф. Рузвельту 26 февраля 1944 г. И. Сталин

писал:

"...Поскольку г-н Керр специально предупредил, что все эсминцы являются

старыми, у меня имеется некоторое опасение относительно боевых качеств этих

эсминцев.

Между тем мне кажется, что для английского и американского флотов не

может представлять затруднений выделить в числе восьми эсминцев хотя бы

половину эсминцев современных, а не старых. Я все же надеюсь, что Вы и

Президент найдете возможным, чтобы в числе передаваемых эсминцев было по

крайней мере четыре современных. В результате военных действий со стороны

Германии и Италии у нас погибла значительная часть наших эсминцев. Поэтому

для нас имеет большое значение хотя бы частичное восполнение этих потерь" '.

Но ожидания эти не оправдались, хотя благодаря блистательным победам

Советских Вооруженных Сил под Москвой и особенно под Сталинградом и Курском,

обстановка в Атлантике изменилась в пользу союзников. Англичане выделили нам

эсминцы, построенные еще в период первой мировой войны в Соединенных Штатах

Америки.

В ту пору я был главой Советской военной миссии в Англии и помню, как

решался вопрос с передачей кораблей.

Первоначально предполагалось прием всех кораблей произвести в северных

портах Советского Союза. Это условие выполнили только американцы, передав в

Мурманске 20 апреля 1944 года крейсер "Милуоки". Англичане же затягивали

переговоры и, наконец, предложили произвести передачу кораблей в своих

портах.

В конце концов с союзниками была достигнута договоренность об отправке

советских приемных команд в Англию на американских транспортах.

1 Переписка Председателя Совета Министров СССР с

президентами США и премьер-министрами Великобритании во время Великой

Отечественной войны 1941--1945 гг. М., Политиздат, 1976, т. 1, с. 246.

Пунктом сбора и посадки на транспорты экипажей линкора и подводных

лодок был Архангельск, а команды эсминцев должны были отправляться из

Мурманска. Выбор этих пунктов определялся наличием действующих морских путей

сообщения между СССР и Великобританией. Движение конвоев из Англии в

северные порты нашей страны позволяло использовать возвращающиеся

американские транспорты для переброски личного состава в Англию, где нашим

морякам предстояло в короткий срок принять выделенные корабли, освоить

технику и оружие, отработать задачи боевой подготовки и соверщить на них

переход на Родину.

Моряки, отправлявшиеся для приемки кораблей, прибыли на Север с разных

флотов. Многие из них раньше никогда не встречались, не знали друг друга.

Теперь этим людям предстояло сообща решать сложную задачу в короткий срок. А

каждый человек -- это характер. Особенно трудно было офицерам и старшинам,

которые не знали, кто из краснофлотцев на что способен. Положение

облегчалось хорошо продуманным подбором команд: моряки с линкоров выделялись

для приемки линкора, с эсминцев -- на эсминцы, подводники назначались

принимать лодки. Большое значение имело и то, что в экипажах кораблей

четвертую часть составляли коммунисты и половину -- комсомольцы.

Созданные за десять--двенадцать дней до отправки в Англию партийные и

комсомольские организации кораблей и подразделений оказали большую помощь

командованию в сплочении экипажей и мобилизации моряков на успешное решение

задач.

Принимаемые от англичан корабли были организационно сведены в Отряд

кораблей Военно-Морского Флота СССР. Это соединение состояло из линейного

корабля, отдельного дивизиона эсминцев и отдельного аи-визиона подводных

лодок. Командующим отрядом был назначен заместитель Народного комиссара ВМФ

СССР вице-адмирал Г. И. Левченко, начальником штаба капитан 1-го ранга В. А.

Фокин, начальником политотдела капитан 1-го ранга Н. П. Зарембо.

Линкором "Архангельск" командовал контр-адмирал В. И. Иванов,

дивизионом эсминцев -- капитан 1-го ранга И. Е. Абрамов, дивизионом

подводных лодок -- Герой Советского Союза капитан 1-го ранга А. В.

Три-польский.

Советскому читателю известна двуликость правящих кругов США и Англии,

которые вопреки клятвенным заверениям всячески уклонялись от выполнения

союзнических обязательств, намеренно ограничивали и затягивали военные

поставки Советскому Союзу, саботировали открытие второго фронта в Европе.

Надо отметить, что цельного, детализированного рассказа о том, как, в

какой обстановке происходил прием кораблей в Англии, в литературе пока нет.

Предлагаемая читателю книга восполняет этот пробел. Она поможет через

частные события яснее увидеть существо наших противоречивых отношений с

западными союзниками в годы минувшей войны.

Оказавшись впервые в капиталистической стране, наши моряки столкнулись

с непривычной для них действительностью, с необычными проблемами. Высокая

идейность и отличная техническая подготовка позволили им успешно преодолеть

встретившиеся трудности и выполнить задание в кратчайший срок.

Вторая часть книги Полякова Г. Г. знакомит читателей с небольшим по

времени (около восьми месяцев) периодом боевой деятельности эсминцев эскадры

Северного флота. Это были очень напряженные, насыщенные интенсивной боевой

деятельностью месяцы. Особенно трудно было осенью и зимой 1944/45 г., когда

наступила полярная ночь с постоянными штормами, обледенениями, снежными

бурями.

К тому времени у немцев появились лодки новых типов с повышенной

скоростью. Они имели специальные устройства, позволявшие идти под дизелями в

подводном положении (на перископной глубине), поражали транспорты и корабли

противолодочной обороны само-наводящими акустическими торпедами. Претерпела

изменения и тактика врага -- лодки действовали "волчьими стаями".

Гросс-адмирал Дениц и сам Гитлер возлагали на них большие надежды, как на

средство, которое может изменить ход войны на море в пользу Германии.

На морских коммуникациях Северного флота сложилась очень напряженная

обстановка. Основная тяжесть борьбы с гитлеровскими подводными лодками в

осенне-зимних штормовых условиях легла на эсминцы. Корабли, принятые в

Англии, были, как говорится, далеко не первой молодости. Ржавые корпуса и

прогнившие

водонепроницаемые переборки, изношенные главные и вспомогательные

механизмы, старого образца артиллерийские установки и торпедные аппараты --

все это делало эсминцы мало пригодными к плаванию и боевой деятельности в

условиях Арктики. Но благодаря высокому мастерству, самоотверженности и

великому желанию громить гитлеровских захватчиков люди "выжимали" из старой

техники и оружия все возможное, а порой и невозможное, о чем убедительно

повествует Г. Г. Поляков.

Успехи Северного флота в защите морских коммуникаций вынужден был

признать даже бывший гитлеровский адмирал Руге. Характеризуя движение

конвоев между Англией и Советским Союзом, он пишет, что "в 1944--1945 гг. в

Мурманск снова стали ходить конвои полного состава из 30 и более торговых

судов. Несмотря на атаки подводных лодок, а иногда и самолетов, потерн

остались незначительными"'.

В книге названы десятки фамилий краснофлотцев, старшин и офицеров.

Автор, участник многих из описываемых событий, с большой теплотой

рассказывает о своих боевых товарищах, об их мужестве, самоотверженности,

преданности Родине и народу. Книга правильно освещает события тех далеких

лет, правдиво рисует специфику войны на море. В этом ее

историко-познавательная ценность.

Автору удалось показать многогранную работу корабельных партийных и

комсомольских организаций, их ведущую роль в решении задач, стоявших перед

личным составом и за границей во время приемки кораблей, и в период активных

военных действий.

Книга проникнута глубоким патриотизмом, любовью и беззаветной

преданностью социалистической Родине. Нет сомнений в том, что она будет с

интересом прочитана не только теми, кто прошел через горнило Великой

Отечественной войны, но и молодым поколением моряков, а также всеми, кто

имеет отношение к морю.

1 Переписка Председателя Совета Министров СССР с

президентами США и премьер-министрами Великобритании во время Великой

Отечественной войны 1941--1945 гг. М, Политиздат, 1976, т. 1, с 228--229

Передаваемые временно Военно-Морскому Флоту СССР английский линкор

"Ройял Соверин" и американский крейсер "Милуоки" были кораблями старой

постройки. Советское правительство ожидало, что помимо них будут выделены

современные эскадренные миноносцы, необходимые для различных видов боевой

деятельности на море.

В послании У. Черчиллю и Ф. Рузвельту 26 февраля 1944 г. И. Сталин

писал:

"...Поскольку г-н Керр специально предупредил, что все эсминцы являются

старыми, у меня имеется некоторое опасение относительно боевых качеств этих

эсминцев.

Между тем мне кажется, что для английского и американского флотов не

может представлять затруднений выделить в числе восьми эсминцев хотя бы

половину эсминцев современных, а не старых. Я все же надеюсь, что Вы и

Президент найдете возможным, чтобы в числе передаваемых эсминцев было по

крайней мере четыре современных. В результате военных действий со стороны

Германии и Италии у нас погибла значительная часть наших эсминцев. Поэтому

для нас имеет большое значение хотя бы частичное восполнение этих потерь" '.

Но ожидания эти не оправдались, хотя благодаря блистательным победам

Советских Вооруженных Сил под Москвой и особенно под Сталинградом и Курском,

обстановка в Атлантике изменилась в пользу союзников. Англичане выделили нам

эсминцы, построенные еще в период первой мировой войны в Соединенных Штатах

Америки.

В ту пору я был главой Советской военной миссии в Англии и помню, как

решался вопрос с передачей кораблей.

Первоначально предполагалось прием всех кораблей произвести в северных

портах Советского Союза. Это условие выполнили только американцы, передав в

Мурманске 20 апреля 1944 года крейсер "Милуоки". Англичане же затягивали

переговоры и, наконец, предложили произвести передачу кораблей в своих

портах.

В конце концов с союзниками была достигнута договоренность об отправке

советских приемных команд в Англию на американских транспортах.

1 Переписка Председателя Совета Министров СССР с

президентами США и премьер-министрами Великобритании во время Великой

Отечественной войны 1941--1945 гг. М., Политиздат, 1976, т. 1, с. 246.

Пунктом сбора и посадки на транспорты экипажей линкора и подводных

лодок был Архангельск, а команды эсминцев должны были отправляться из

Мурманска. Выбор этих пунктов определялся наличием действующих морских путей

сообщения между СССР и Великобританией. Движение конвоев из Англии в

северные порты нашей страны позволяло использовать возвращающиеся

американские транспорты для переброски личного состава в Англию, где нашим

морякам предстояло в короткий срок принять выделенные корабли, освоить

технику и оружие, отработать задачи боевой подготовки и соверщить на них

переход на Родину.

Моряки, отправлявшиеся для приемки кораблей, прибыли на Север с разных

флотов. Многие из них раньше никогда не встречались, не знали друг друга.

Теперь этим людям предстояло сообща решать сложную задачу в короткий срок. А

каждый человек -- это характер. Особенно трудно было офицерам и старшинам,

которые не знали, кто из краснофлотцев на что способен. Положение

облегчалось хорошо продуманным подбором команд: моряки с линкоров выделялись

для приемки линкора, с эсминцев -- на эсминцы, подводники назначались

принимать лодки. Большое значение имело и то, что в экипажах кораблей

четвертую часть составляли коммунисты и половину -- комсомольцы.

Созданные за десять--двенадцать дней до отправки в Англию партийные и

комсомольские организации кораблей и подразделений оказали большую помощь

командованию в сплочении экипажей и мобилизации моряков на успешное решение

задач.

Принимаемые от англичан корабли были организационно сведены в Отряд

кораблей Военно-Морского Флота СССР. Это соединение состояло из линейного

корабля, отдельного дивизиона эсминцев и отдельного аи-визиона подводных

лодок. Командующим отрядом был назначен заместитель Народного комиссара ВМФ

СССР вице-адмирал Г. И. Левченко, начальником штаба капитан 1-го ранга В. А.

Фокин, начальником политотдела капитан 1-го ранга Н. П. Зарембо.

Линкором "Архангельск" командовал контр-адмирал В. И. Иванов,

дивизионом эсминцев -- капитан 1-го ранга И. Е. Абрамов, дивизионом

подводных лодок -- Герой Советского Союза капитан 1-го ранга А. В.

Три-польский.

Советскому читателю известна двуликость правящих кругов США и Англии,

которые вопреки клятвенным заверениям всячески уклонялись от выполнения

союзнических обязательств, намеренно ограничивали и затягивали военные

поставки Советскому Союзу, саботировали открытие второго фронта в Европе.

Надо отметить, что цельного, детализированного рассказа о том, как, в

какой обстановке происходил прием кораблей в Англии, в литературе пока нет.

Предлагаемая читателю книга восполняет этот пробел. Она поможет через

частные события яснее увидеть существо наших противоречивых отношений с

западными союзниками в годы минувшей войны.

Оказавшись впервые в капиталистической стране, наши моряки столкнулись

с непривычной для них действительностью, с необычными проблемами. Высокая

идейность и отличная техническая подготовка позволили им успешно преодолеть

встретившиеся трудности и выполнить задание в кратчайший срок.

Вторая часть книги Полякова Г. Г. знакомит читателей с небольшим по

времени (около восьми месяцев) периодом боевой деятельности эсминцев эскадры

Северного флота. Это были очень напряженные, насыщенные интенсивной боевой

деятельностью месяцы. Особенно трудно было осенью и зимой 1944/45 г., когда

наступила полярная ночь с постоянными штормами, обледенениями, снежными

бурями.

К тому времени у немцев появились лодки новых типов с повышенной

скоростью. Они имели специальные устройства, позволявшие идти под дизелями в

подводном положении (на перископной глубине), поражали транспорты и корабли

противолодочной обороны само-наводящими акустическими торпедами. Претерпела

изменения и тактика врага -- лодки действовали "волчьими стаями".

Гросс-адмирал Дениц и сам Гитлер возлагали на них большие надежды, как на

средство, которое может изменить ход войны на море в пользу Германии.

На морских коммуникациях Северного флота сложилась очень напряженная

обстановка. Основная тяжесть борьбы с гитлеровскими подводными лодками в

осенне-зимних штормовых условиях легла на эсминцы. Корабли, принятые в

Англии, были, как говорится, далеко не первой молодости. Ржавые корпуса и

прогнившие

водонепроницаемые переборки, изношенные главные и вспомогательные

механизмы, старого образца артиллерийские установки и торпедные аппараты --

все это делало эсминцы мало пригодными к плаванию и боевой деятельности в

условиях Арктики. Но благодаря высокому мастерству, самоотверженности и

великому желанию громить гитлеровских захватчиков люди "выжимали" из старой

техники и оружия все возможное, а порой и невозможное, о чем убедительно

повествует Г. Г. Поляков.

Успехи Северного флота в защите морских коммуникаций вынужден был

признать даже бывший гитлеровский адмирал Руге. Характеризуя движение

конвоев между Англией и Советским Союзом, он пишет, что "в 1944--1945 гг. в

Мурманск снова стали ходить конвои полного состава из 30 и более торговых

судов. Несмотря на атаки подводных лодок, а иногда и самолетов, потерн

остались незначительными"'.

В книге названы десятки фамилий краснофлотцев, старшин и офицеров.

Автор, участник многих из описываемых событий, с большой теплотой

рассказывает о своих боевых товарищах, об их мужестве, самоотверженности,

преданности Родине и народу. Книга правильно освещает события тех далеких

лет, правдиво рисует специфику войны на море. В этом ее

историко-познавательная ценность.

Автору удалось показать многогранную работу корабельных партийных и

комсомольских организаций, их ведущую роль в решении задач, стоявших перед

личным составом и за границей во время приемки кораблей, и в период активных

военных действий.

Книга проникнута глубоким патриотизмом, любовью и беззаветной

преданностью социалистической Родине. Нет сомнений в том, что она будет с

интересом прочитана не только теми, кто прошел через горнило Великой

Отечественной войны, но и молодым поколением моряков, а также всеми, кто

имеет отношение к морю.

1 Ф Руге. Война на море 1939--1945 гг. М., Воениздат, 1957,

с. 284.

Весной 1970 года приехал я по служебным делам в

Ленинград. В первый же вечер навестил фронтового друга Николая

Ивановича Никольского, профессора Военно-морской академии. Во время войны мы

служили с ним на эсминце "Живучий" эскадры Северного флота. Никольский в

звании старшего лейтенанта-инженера был тогда командиром электромеханической

боевой части (по-уставному -- БЧ-V), а я по боевому расписанию -- командиром

батареи ЗА.

После войны мы встречались редко. И вот сейчас вспоминали боевых друзей

с "Живучего", штормовые походы, "проклятое" Заполярье и гораздо более

проклятые фашистские подводные лодки.

Вдруг Николай Иванович спрашивает:

-- Ты давно был в Военно-морском музее?

Я немного растерялся... Вопрос как-то не вязался с предыдущим

разговором.

-- Видишь ли, -- объяснил Николай Иванович, --

годы летят, и прошлое уходит, а в народе между тем

говорится: "Никто не забыт и ничто не забыто". Вскоре

после войны я видел в музее картину, на которой изо

бражен "Живучий", таранящий немецкую подводную

лодку. А потом как-то пришел в музей -- нет карти

ны! И экскурсовод ни слова не сказал о наших эсмин

цах...

С горечью говорил это ветеран-североморец. И я задумался. Вспомнил себя

молодым лейтенантом, по тревогам стремительно взбегавшим на мостик, где было

мое место -- управляющего огнем зенитной артиллерии. Пе-

ред глазами встало то далекое прошлое, когда служил я на эсминце

североморской эскадры.

-- А почему бы не написать тебе о "Живучем"? --

спросил Николай Иванович. -- Ты у нас в запасе, вре

мя свободное, должно быть, есть. Да и на мостике ты

все время по тревогам торчал, вел журнал боевых дей

ствий. Тебе, значит, и карты в руки.

Разбередил он меня этим разговором. На следующий день отправился я в

Центральный Военно-морской музей. И выяснил, что картина "Эскадренный

миноносец таранит немецко-фашистскую лодку" (написал ее художник Г. В.

Горшков еще в 1945 году) некоторое время экспонировалась, но вскоре была

снята.

Ну, да что там, у музеев свои законы, хотя обидно, конечно: ведь

картина воспроизводит довольно редкий эпизод Великой Отечественной войны --

момент тарана подводной лодки "U-387" эсминцем "Живучий".

Не знаю почему, но об эсминцах типа "Жаркий" ("Живучий" относился к

этому типу) в нашей литературе пишут и мало и к тому же неточно. Может быть,

потому, что уж больно необычной была история их появления в нашем Северном

флоте.

Комплектовали команды, которым предстояло принимать эсминцы и воевать

на них, кадровыми офицерами, служившими прежде на кораблях этого класса. Да

и старшин и рядовых краснофлотцев отбирали тоже из экипажей отечественных

эсминцев. Многие из моряков, кроме того, прошли суровую школу войны. Так,

экипажи "Дерзкого" и "Деятельного" составили из североморцев, "Жгучего" и

"Жаркого" -- из балтийцев, "Доблестного" и "Достойного" -- из черноморцев.

Только тихоокеанцы, из которых сформировали экипажи "Живучего", "Жесткого",

еще не имели боевого опыта.

И вот 24 апреля 1944 года Народный комиссар Военно-Морского Флота Н. Г.

Кузнецов провел смотр команд, отправлявшихся через океан на приемку

кораблей, и остался доволен. Из его короткой напутственной речи мне особенно

запомнились слова о необходимости блюсти за границей честь и достоинство

советских моряков, граждан великой страны.

-- Помните, -- говорил нарком, -- корабли, которые

вы будете принимать в Англии, -- не подарок союзни

ков. Право на них завоевано кровью советских людей

в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками.

У тром 28 апреля 1944 года на "Джоне Ленноне" и

других американских транспортах, стоявших на рейде в Кольском заливе,

прозвучали колокола громкого боя. Снимались с якоря.

Еще накануне рейдовые буксиры доставили наших моряков на транспорты.

Тогда же в залив вошла и архангельская группа судов с экипажами линкора и

подводных лодок.

Личный состав размещали на судах с учетом возможных боевых потерь. Так

на один транспорт приходилась четверть боевой смены линкора и боевая смена

подводной лодки, а также один-два офицера штаба и политотдела отряда.

Экипажи эсминцев не дробили: каждый занимал один из транспортов.

Командование отрядом размещалось на английском конвойном авианосце

"Фен-сер".

Международным морским правом установлено: корабль или шлюпка являются

частью территории государства, флаг которого на них поднят. И вот уже сутки

экипаж "Живучего" находится на американской территории -- на "Джоне

Ленноне".

Приняли хозяева нас сдержанно. Помощник капитана Мор, сухопарый

американец средних лет с маленькими черными усиками, весьма лаконично

передал через переводчика распоряжения капитана. Они касались, в основном,

свободы нашего передвижения по судну на всем пути следования в Англию. В

частности, рядовому составу запрещалось находиться на верхней палубе.

Краснофлотцев и старшин поселили в кормовом трюме, оборудованном

деревянными нарами и камельками для обогрева. В соседнем трюме находились

столовая и запасы продовольствия. Для приготовления пищи приспособлены были

армейские походные кухни. Вход в трюм -- через люк с верхней палубы.

Ощущение такое, будто находишься в консервной банке -- ни окон, ни дверей.

Волны бьются где-то над головой: трюм ниже ватер-линии на два метра.

Офицерам отвели несколько кают, в которых обычно размещались

кадеты1. Нам с Николаем Ивановичем Никольским досталась

двухместная каюта.

Пароходы типа "Либерти", на которых нас отправили в Англию, американцы

начали строить в сентябре 1941 года. Водоизмещение их -- 10,5 тысячи тонн,

скорость 11 узлов2. Однако прочность и живучесть "Либерти"

оказались не на высоте: корпуса разламывались на крутой волне. Очевидно,

этим и объяснялось обилие на них спасательных средств -- вельботов,

плотиков, надувных жилетов.

Как только машины дали ход, мы с Никольским вышли на палубу. Здесь уже

было несколько наших офицеров.

Подошел и старший боцман Алексей Повторак, главный старшина, призванный

из запаса. Он только что ходил на бак, где брашпилем матросы выбирали якорь.

Ну, боцман, что увидел хорошего у американ

цев? -- спросил старпом Алексей Прокопьевич Пронич-

кин.

Ничего нового, товарищ старший лейтенант. А вот

их боцман мне не понравился. Матрос один с бранд

спойтом замешкался, так он на глазах у всех как двинет

его кулаком! Жаль, нельзя было вмешаться...

Так начался переход. Многие из нас попали на Север впервые и стремились

получше рассмотреть окружающую местность. Мимо проплывали скалистые берега

залива. Чуть дальше с обеих сторон возвышались сопки. Округлые у подножья, с

тупыми вершинами, они были почти сплошь покрыты снегом, лишь местами

виднелись клочки растительности -- кусты да березки с кривыми

1 Ф Руге. Война на море 1939--1945 гг. М., Воениздат, 1957,

с. 284.

Весной 1970 года приехал я по служебным делам в

Ленинград. В первый же вечер навестил фронтового друга Николая

Ивановича Никольского, профессора Военно-морской академии. Во время войны мы

служили с ним на эсминце "Живучий" эскадры Северного флота. Никольский в

звании старшего лейтенанта-инженера был тогда командиром электромеханической

боевой части (по-уставному -- БЧ-V), а я по боевому расписанию -- командиром

батареи ЗА.

После войны мы встречались редко. И вот сейчас вспоминали боевых друзей

с "Живучего", штормовые походы, "проклятое" Заполярье и гораздо более

проклятые фашистские подводные лодки.

Вдруг Николай Иванович спрашивает:

-- Ты давно был в Военно-морском музее?

Я немного растерялся... Вопрос как-то не вязался с предыдущим

разговором.

-- Видишь ли, -- объяснил Николай Иванович, --

годы летят, и прошлое уходит, а в народе между тем

говорится: "Никто не забыт и ничто не забыто". Вскоре

после войны я видел в музее картину, на которой изо

бражен "Живучий", таранящий немецкую подводную

лодку. А потом как-то пришел в музей -- нет карти

ны! И экскурсовод ни слова не сказал о наших эсмин

цах...

С горечью говорил это ветеран-североморец. И я задумался. Вспомнил себя

молодым лейтенантом, по тревогам стремительно взбегавшим на мостик, где было

мое место -- управляющего огнем зенитной артиллерии. Пе-

ред глазами встало то далекое прошлое, когда служил я на эсминце

североморской эскадры.

-- А почему бы не написать тебе о "Живучем"? --

спросил Николай Иванович. -- Ты у нас в запасе, вре

мя свободное, должно быть, есть. Да и на мостике ты

все время по тревогам торчал, вел журнал боевых дей

ствий. Тебе, значит, и карты в руки.

Разбередил он меня этим разговором. На следующий день отправился я в

Центральный Военно-морской музей. И выяснил, что картина "Эскадренный

миноносец таранит немецко-фашистскую лодку" (написал ее художник Г. В.

Горшков еще в 1945 году) некоторое время экспонировалась, но вскоре была

снята.

Ну, да что там, у музеев свои законы, хотя обидно, конечно: ведь

картина воспроизводит довольно редкий эпизод Великой Отечественной войны --

момент тарана подводной лодки "U-387" эсминцем "Живучий".

Не знаю почему, но об эсминцах типа "Жаркий" ("Живучий" относился к

этому типу) в нашей литературе пишут и мало и к тому же неточно. Может быть,

потому, что уж больно необычной была история их появления в нашем Северном

флоте.

Комплектовали команды, которым предстояло принимать эсминцы и воевать

на них, кадровыми офицерами, служившими прежде на кораблях этого класса. Да

и старшин и рядовых краснофлотцев отбирали тоже из экипажей отечественных

эсминцев. Многие из моряков, кроме того, прошли суровую школу войны. Так,

экипажи "Дерзкого" и "Деятельного" составили из североморцев, "Жгучего" и

"Жаркого" -- из балтийцев, "Доблестного" и "Достойного" -- из черноморцев.

Только тихоокеанцы, из которых сформировали экипажи "Живучего", "Жесткого",

еще не имели боевого опыта.

И вот 24 апреля 1944 года Народный комиссар Военно-Морского Флота Н. Г.

Кузнецов провел смотр команд, отправлявшихся через океан на приемку

кораблей, и остался доволен. Из его короткой напутственной речи мне особенно

запомнились слова о необходимости блюсти за границей честь и достоинство

советских моряков, граждан великой страны.

-- Помните, -- говорил нарком, -- корабли, которые

вы будете принимать в Англии, -- не подарок союзни

ков. Право на них завоевано кровью советских людей

в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками.

У тром 28 апреля 1944 года на "Джоне Ленноне" и

других американских транспортах, стоявших на рейде в Кольском заливе,

прозвучали колокола громкого боя. Снимались с якоря.

Еще накануне рейдовые буксиры доставили наших моряков на транспорты.

Тогда же в залив вошла и архангельская группа судов с экипажами линкора и

подводных лодок.

Личный состав размещали на судах с учетом возможных боевых потерь. Так

на один транспорт приходилась четверть боевой смены линкора и боевая смена

подводной лодки, а также один-два офицера штаба и политотдела отряда.

Экипажи эсминцев не дробили: каждый занимал один из транспортов.

Командование отрядом размещалось на английском конвойном авианосце

"Фен-сер".

Международным морским правом установлено: корабль или шлюпка являются

частью территории государства, флаг которого на них поднят. И вот уже сутки

экипаж "Живучего" находится на американской территории -- на "Джоне

Ленноне".

Приняли хозяева нас сдержанно. Помощник капитана Мор, сухопарый

американец средних лет с маленькими черными усиками, весьма лаконично

передал через переводчика распоряжения капитана. Они касались, в основном,

свободы нашего передвижения по судну на всем пути следования в Англию. В

частности, рядовому составу запрещалось находиться на верхней палубе.

Краснофлотцев и старшин поселили в кормовом трюме, оборудованном

деревянными нарами и камельками для обогрева. В соседнем трюме находились

столовая и запасы продовольствия. Для приготовления пищи приспособлены были

армейские походные кухни. Вход в трюм -- через люк с верхней палубы.

Ощущение такое, будто находишься в консервной банке -- ни окон, ни дверей.

Волны бьются где-то над головой: трюм ниже ватер-линии на два метра.

Офицерам отвели несколько кают, в которых обычно размещались

кадеты1. Нам с Николаем Ивановичем Никольским досталась

двухместная каюта.

Пароходы типа "Либерти", на которых нас отправили в Англию, американцы

начали строить в сентябре 1941 года. Водоизмещение их -- 10,5 тысячи тонн,

скорость 11 узлов2. Однако прочность и живучесть "Либерти"

оказались не на высоте: корпуса разламывались на крутой волне. Очевидно,

этим и объяснялось обилие на них спасательных средств -- вельботов,

плотиков, надувных жилетов.

Как только машины дали ход, мы с Никольским вышли на палубу. Здесь уже

было несколько наших офицеров.

Подошел и старший боцман Алексей Повторак, главный старшина, призванный

из запаса. Он только что ходил на бак, где брашпилем матросы выбирали якорь.

Ну, боцман, что увидел хорошего у американ

цев? -- спросил старпом Алексей Прокопьевич Пронич-

кин.

Ничего нового, товарищ старший лейтенант. А вот

их боцман мне не понравился. Матрос один с бранд

спойтом замешкался, так он на глазах у всех как двинет

его кулаком! Жаль, нельзя было вмешаться...

Так начался переход. Многие из нас попали на Север впервые и стремились

получше рассмотреть окружающую местность. Мимо проплывали скалистые берега

залива. Чуть дальше с обеих сторон возвышались сопки. Округлые у подножья, с

тупыми вершинами, они были почти сплошь покрыты снегом, лишь местами

виднелись клочки растительности -- кусты да березки с кривыми

1 Кадеты -- здесь курсанты мореходного училища

2 С. Э. Морисон. Битва за Атлантику М, Воениздат, 1956,

с. 302.

крючковатыми ветвями. Берега слева и справа пустынны. Кое-где

попадались редкие домики, приютившиеся у самого уреза воды.

Скучноватый вид, прямо скажем, -- вслух выра

зил свои мысли Анатолий Лисовский, командир артил

лерийской боевой части.

На Тихом океане тоже скалы и сопки, но там хоть

настоящие деревья растут, -- пробурчал штурман Ни

колай Гончаров.

Ничего, братцы, зато здесь северное сияние уви

дим, -- успокоил всех Василий Лариошин. Командир

минно-торпедной боевой части всегда отличался опти

мизмом.

А правда, что здесь куры не живут? -- спросил

Повторак и, заметив наше недоумение, пояснил: --

В Заполярье полгода день, полгода ночь -- рассвета не

бывает. Слышал я, петухи отвыкают кукарекать и по

гибают. Ну, какие же могут быть куры без петухов?

А наш боцман философ, -- улыбаясь вставил зам

полит капитан-лейтенант Ефим Антонович Фомин. Все

дружно рассмеялись, а Повторак, смутившись, отошел

в сторону.

Впереди, справа по курсу, открылся скалистый, с обрывистыми берегами

остров. Это Кильдин.

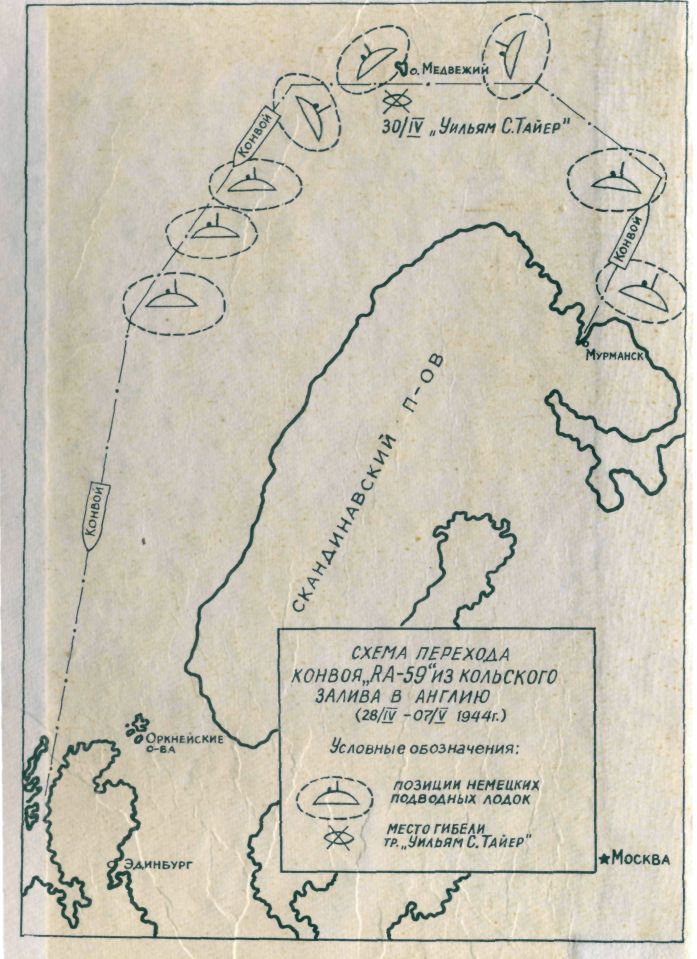

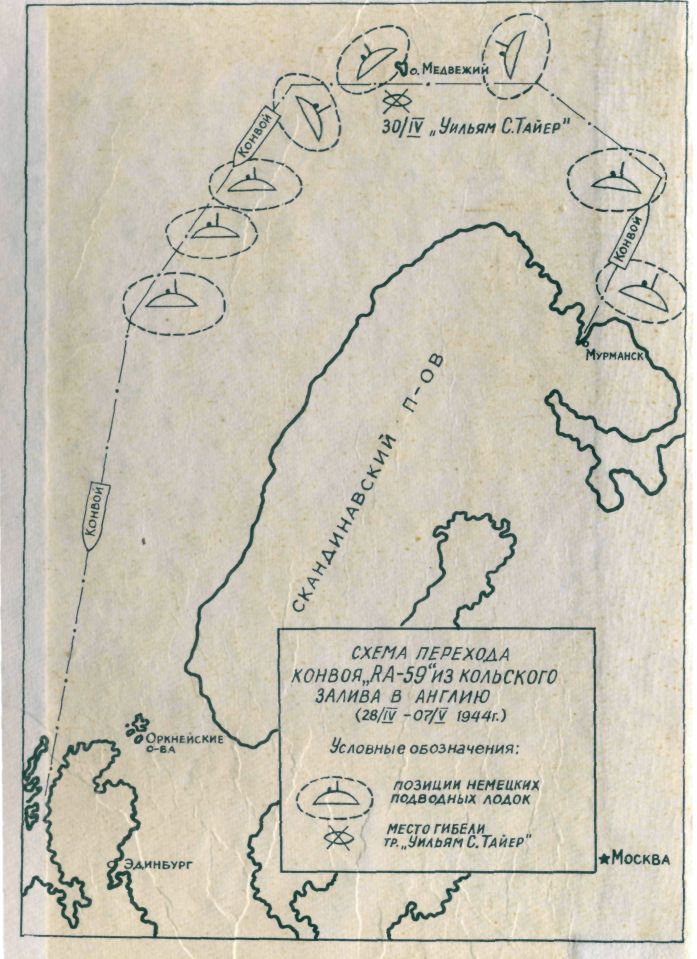

Как только вышли из залива, суда построились в походный ордер. Наш

конвой, имевший условное наименование "RA-59", состоял из сорока четырех

транспортов -- по пять в колонне. Вместе с кораблями эскорта транспорты

растянулись на несколько миль по фронту.

Вначале конвой шел на северо-восток -- надо было подальше оторваться от

берега, чтобы гитлеровская авиация не смогла нанести удар по судам с финских

и норвежских аэродромов.

Наши истребители сопровождали конвой вплоть до 70-й параллели.

Защита полярных конвоев по договоренности с союзниками возлагалась на

британский флот. Корабли Северного флота эскортировали караваны только в

своей операционной зоне -- до меридиана 20°. Вот и теперь в составе эскорта

находились семь советских кораблей: эсминцы "Гремящий", "Разъяренный" и

"Куйбышев", два тральщика и два больших охотника за подводными лодками.

Первый день был на исходе. Ни вражеской авиации, ни подводных лодок не

было слышно. Но с наступлением сумерек гидроакустики стали нащупывать

притаившегося врага. Взрывы один за другим раздавались где-то позади. Это

наши тральщики сбрасывали глубинные бомбы. Ночью корабли эскорта

радиолокатором обнаружили вражеский самолет. Немного позже тральщик атаковал

глубинными бомбами подводную лодку. Значит, немцы обнаружили конвой. Как

стало известно впоследствии ', большая часть из двенадцати фашистских

подводных лодок, развернутых в Норвежском море, по приказу командования

спешила занять выгодные для атаки позиции.

Через сутки конвой повернул влево и лег на курс северо-запад. Вскоре

после этого вице-адмирал Г. И. Левченко передал с "Фенсера" на советские

корабли:

-- Возвращайтесь на базу. Благодарю за эскортирование.

На них взвился сигнал: "Желаю счастливого плавания!"

С грустью смотрели мы вслед уходящим кораблям под таким родным нам всем

Военно-морским флагом. Когда они шли с нами, а в небе кружили краснозвездные

истребители, на душе было как-то веселее, спокойнее. А теперь впереди и

сзади, слева и справа, куда ни посмотришь, везде над судами полоскался

звездно-полосатый американский флаг.

Слева от нас, выделяясь высоким бортом и длинной палубой, шел конвойный

авианосец "Фенсер" под британским флагом. Авианосец временами выходил из

общего строя для выпуска или приема самолетов. Интересно было наблюдать,

как, развив нужную скорость и повернув против ветра, авианосец ложился на

боевой курс и тотчас с его палубы взлетали один за другим самолеты. На

каждом таком авианосце их две эскадрильи -- одна истребительная, вторая --

противолодочная.

Второй день не переставая дул пятибалльный ветер, разгоняя высокую

волну. Частые снежные заряды внезапно окутывали конвой и закрывали суда

сплошной пеленой. С транспортов спустили на длинных тросах ту-

1 Кадеты -- здесь курсанты мореходного училища

2 С. Э. Морисон. Битва за Атлантику М, Воениздат, 1956,

с. 302.

крючковатыми ветвями. Берега слева и справа пустынны. Кое-где

попадались редкие домики, приютившиеся у самого уреза воды.

Скучноватый вид, прямо скажем, -- вслух выра

зил свои мысли Анатолий Лисовский, командир артил

лерийской боевой части.

На Тихом океане тоже скалы и сопки, но там хоть

настоящие деревья растут, -- пробурчал штурман Ни

колай Гончаров.

Ничего, братцы, зато здесь северное сияние уви

дим, -- успокоил всех Василий Лариошин. Командир

минно-торпедной боевой части всегда отличался опти

мизмом.

А правда, что здесь куры не живут? -- спросил

Повторак и, заметив наше недоумение, пояснил: --

В Заполярье полгода день, полгода ночь -- рассвета не

бывает. Слышал я, петухи отвыкают кукарекать и по

гибают. Ну, какие же могут быть куры без петухов?

А наш боцман философ, -- улыбаясь вставил зам

полит капитан-лейтенант Ефим Антонович Фомин. Все

дружно рассмеялись, а Повторак, смутившись, отошел

в сторону.

Впереди, справа по курсу, открылся скалистый, с обрывистыми берегами

остров. Это Кильдин.

Как только вышли из залива, суда построились в походный ордер. Наш

конвой, имевший условное наименование "RA-59", состоял из сорока четырех

транспортов -- по пять в колонне. Вместе с кораблями эскорта транспорты

растянулись на несколько миль по фронту.

Вначале конвой шел на северо-восток -- надо было подальше оторваться от

берега, чтобы гитлеровская авиация не смогла нанести удар по судам с финских

и норвежских аэродромов.

Наши истребители сопровождали конвой вплоть до 70-й параллели.

Защита полярных конвоев по договоренности с союзниками возлагалась на

британский флот. Корабли Северного флота эскортировали караваны только в

своей операционной зоне -- до меридиана 20°. Вот и теперь в составе эскорта

находились семь советских кораблей: эсминцы "Гремящий", "Разъяренный" и

"Куйбышев", два тральщика и два больших охотника за подводными лодками.

Первый день был на исходе. Ни вражеской авиации, ни подводных лодок не

было слышно. Но с наступлением сумерек гидроакустики стали нащупывать

притаившегося врага. Взрывы один за другим раздавались где-то позади. Это

наши тральщики сбрасывали глубинные бомбы. Ночью корабли эскорта

радиолокатором обнаружили вражеский самолет. Немного позже тральщик атаковал

глубинными бомбами подводную лодку. Значит, немцы обнаружили конвой. Как

стало известно впоследствии ', большая часть из двенадцати фашистских

подводных лодок, развернутых в Норвежском море, по приказу командования

спешила занять выгодные для атаки позиции.

Через сутки конвой повернул влево и лег на курс северо-запад. Вскоре

после этого вице-адмирал Г. И. Левченко передал с "Фенсера" на советские

корабли:

-- Возвращайтесь на базу. Благодарю за эскортирование.

На них взвился сигнал: "Желаю счастливого плавания!"

С грустью смотрели мы вслед уходящим кораблям под таким родным нам всем

Военно-морским флагом. Когда они шли с нами, а в небе кружили краснозвездные

истребители, на душе было как-то веселее, спокойнее. А теперь впереди и

сзади, слева и справа, куда ни посмотришь, везде над судами полоскался

звездно-полосатый американский флаг.

Слева от нас, выделяясь высоким бортом и длинной палубой, шел конвойный

авианосец "Фенсер" под британским флагом. Авианосец временами выходил из

общего строя для выпуска или приема самолетов. Интересно было наблюдать,

как, развив нужную скорость и повернув против ветра, авианосец ложился на

боевой курс и тотчас с его палубы взлетали один за другим самолеты. На

каждом таком авианосце их две эскадрильи -- одна истребительная, вторая --

противолодочная.

Второй день не переставая дул пятибалльный ветер, разгоняя высокую

волну. Частые снежные заряды внезапно окутывали конвой и закрывали суда

сплошной пеленой. С транспортов спустили на длинных тросах ту-

1 Rohwer, lurgpn und Hummelchen Gerald Chronick des

Seek-neges 1939--1945 Oldenburg--Hamburg, Stalling, cop. 1968.

манные буи. Рулевые ориентировались по ним, держа заданную дистанцию,

часто совсем не видя идущие впереди суда.

По-разному складывались взаимоотношения американцев с советскими

моряками.

Когда мы уже прибыли в Англию, офицеры, конечно же, обменивались между

собой впечатлениями о том, как советских моряков приняли на американских

судах. Сошлись на том, что в основном отношение было дружественным. Да и

сами американские моряки подтверждали это. Капитан транспорта, на котором

шел экипаж эсминца "Доблестный", например, говорил:

-- О пребывании русских моряков на судне мы сохраним на долгое время

самые лучшие воспоминания. Я убедился, что русские моряки являются самыми

культурными и тактичными людьми и американцам нужно многому учиться у

русских '.

Так же по-дружески отнеслись американцы к совет- ским морякам и на

пароходе "Энрик Корнели", где раз- мещался экипаж "Жесткого". Интересен

такой эпизод, происшедший на этом судне. Капитан спустился в трюм, чтобы

посмотреть, удобно ли разместились советские моряки. Командир экипажа

Щербаков предложил ему плату за уголь для камельков. Но американец отказался

от нее и сказал: "Союзники и так в долгу перед советскими

людьми"2.

1 мая в кают-компании "Энрика Корнели" был устроен торжественный обед с

участием советских офицеров.

На транспорте "Венджиамин Латробе" капитан Джейм Константиниус приказал

поднять 1 мая советский флаг и набор сигнальных флагов: "Да здравствует 1

Мая!"3.

В те дни на нескольких иностранных судах выступали наши моряки с

концертами художественной самодеятельности. Свободные от вахты американцы

восторженно принимали каждый номер.

Тепло встретили советских моряков и на английском авианосце "Фенсер".

Их провели по кораблю, показали

1 Rohwer, lurgpn und Hummelchen Gerald Chronick des

Seek-neges 1939--1945 Oldenburg--Hamburg, Stalling, cop. 1968.

манные буи. Рулевые ориентировались по ним, держа заданную дистанцию,

часто совсем не видя идущие впереди суда.

По-разному складывались взаимоотношения американцев с советскими

моряками.

Когда мы уже прибыли в Англию, офицеры, конечно же, обменивались между

собой впечатлениями о том, как советских моряков приняли на американских

судах. Сошлись на том, что в основном отношение было дружественным. Да и

сами американские моряки подтверждали это. Капитан транспорта, на котором

шел экипаж эсминца "Доблестный", например, говорил:

-- О пребывании русских моряков на судне мы сохраним на долгое время

самые лучшие воспоминания. Я убедился, что русские моряки являются самыми

культурными и тактичными людьми и американцам нужно многому учиться у

русских '.

Так же по-дружески отнеслись американцы к совет- ским морякам и на

пароходе "Энрик Корнели", где раз- мещался экипаж "Жесткого". Интересен

такой эпизод, происшедший на этом судне. Капитан спустился в трюм, чтобы

посмотреть, удобно ли разместились советские моряки. Командир экипажа

Щербаков предложил ему плату за уголь для камельков. Но американец отказался

от нее и сказал: "Союзники и так в долгу перед советскими

людьми"2.

1 мая в кают-компании "Энрика Корнели" был устроен торжественный обед с

участием советских офицеров.

На транспорте "Венджиамин Латробе" капитан Джейм Константиниус приказал

поднять 1 мая советский флаг и набор сигнальных флагов: "Да здравствует 1

Мая!"3.

В те дни на нескольких иностранных судах выступали наши моряки с

концертами художественной самодеятельности. Свободные от вахты американцы

восторженно принимали каждый номер.

Тепло встретили советских моряков и на английском авианосце "Фенсер".

Их провели по кораблю, показали

1 Отделение Центрального Военно-морского архива (ОЦВМА),.

ф. 254, д 23129, л. 9

2 Там же, л 9

3 Там же.

17

ангары, взлетную палубу. Выделили людей для обслуживания наших

офицеров.

-- Ранним утром в мою каюту неслышно вошел английский матрос, молча

взял китель, брюки, ботинки и так же молча вышел, -- рассказывал как-то в

кругу друзей военный кинокорреспондент лейтенант Н. И. Большаков. -- Я хотел

окликнуть его, но не знал английского. Лежу и думаю: "Куда это он понес мою

одежду?" Прошло полчаса. Матрос внес в каюту китель и брюки. Они были

тщательно отутюжены. Через пять минут поставил на пол вычищенные ботинки,

улыбнулся и сказал: "Куин Мэри!" Я вначале не понял, что он имел в виду, а

потом рассмеялся: матросу ботинки 47-го размера показались слишком большими

(как лайнер "Куин Мэри").

На многих "Либерти" нашему личному составу разрешалось вместе с

американцами вести наблюдение за морем и воздухом в выделенных секторах, а

комендоров закрепили за орудийными расчетами, чтобы они при необходимости

помогали союзникам.

Команды американских транспортных судов были укомплектованы не только

профессиональными моряками. В погоне за "длинным" долларом на эти суда

нанимались и всякого рода деклассированные личности из числа международных

головорезов и бродяг'. Поэтому не случайно на некоторых судах оказались

люди, настроенные к нам недоброжелательно и даже враждебно. Среди них были

профашистские элементы, выискивавшие любой даже малейший повод, чтобы

скомпрометировать наших моряков; иногда они шли на откровенные провокации.

Расскажу о случае, свидетелем которого был сам. Экипаж нашего эсминца

"Живучий" размещался на транспорте "Джон Леннон". Помню, на вторые сутки

плавания по судовой трансляции мы услышали передачу, которая велась на

русском языке: немцы хвастливо заявляли, что всех русских, совершающих

переход в составе конвоя, утопят: одних на пути в Англию, других -- при

возвращении в Мурманск.

Радиопередача вызвала у всех нас неприятный осадок.

1 Отделение Центрального Военно-морского архива (ОЦВМА),.

ф. 254, д 23129, л. 9

2 Там же, л 9

3 Там же.

17

ангары, взлетную палубу. Выделили людей для обслуживания наших

офицеров.

-- Ранним утром в мою каюту неслышно вошел английский матрос, молча

взял китель, брюки, ботинки и так же молча вышел, -- рассказывал как-то в

кругу друзей военный кинокорреспондент лейтенант Н. И. Большаков. -- Я хотел

окликнуть его, но не знал английского. Лежу и думаю: "Куда это он понес мою

одежду?" Прошло полчаса. Матрос внес в каюту китель и брюки. Они были

тщательно отутюжены. Через пять минут поставил на пол вычищенные ботинки,

улыбнулся и сказал: "Куин Мэри!" Я вначале не понял, что он имел в виду, а

потом рассмеялся: матросу ботинки 47-го размера показались слишком большими

(как лайнер "Куин Мэри").

На многих "Либерти" нашему личному составу разрешалось вместе с

американцами вести наблюдение за морем и воздухом в выделенных секторах, а

комендоров закрепили за орудийными расчетами, чтобы они при необходимости

помогали союзникам.

Команды американских транспортных судов были укомплектованы не только

профессиональными моряками. В погоне за "длинным" долларом на эти суда

нанимались и всякого рода деклассированные личности из числа международных

головорезов и бродяг'. Поэтому не случайно на некоторых судах оказались

люди, настроенные к нам недоброжелательно и даже враждебно. Среди них были

профашистские элементы, выискивавшие любой даже малейший повод, чтобы

скомпрометировать наших моряков; иногда они шли на откровенные провокации.

Расскажу о случае, свидетелем которого был сам. Экипаж нашего эсминца

"Живучий" размещался на транспорте "Джон Леннон". Помню, на вторые сутки

плавания по судовой трансляции мы услышали передачу, которая велась на

русском языке: немцы хвастливо заявляли, что всех русских, совершающих

переход в составе конвоя, утопят: одних на пути в Англию, других -- при

возвращении в Мурманск.

Радиопередача вызвала у всех нас неприятный осадок.

1 См.: Д. Ирвинг. Разгром конвоя "PQ-17". М, Воениздат,

1971, с. 59

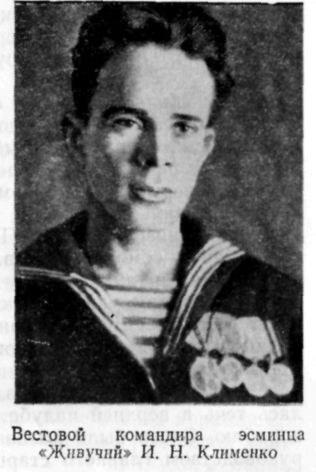

Вот, гады, еще запугивают, -- первым высказал

ся командирский вестовой старший краснофлотец Иван

Клименко.

А это мы еще посмотрим, кто кого утопит. Как гово

рится, бабушка надвое сказала, -- со злостью произнес

Алексей Повторак.

Наглость гитлеровцев возмущала, да и хозяева были хороши! "Зачем

американцы пичкают нас фашистской стряпней?" -- раздавались голоса в трюме.

Действительно, зачем? Так настоящие союзники поступать не должны.

Теперь мы иначе стали смотреть на другие моменты, которым раньше не

придавали особого значения. Капитан судна, например, Луис Пастер, сразу

произвел на нас впечатление человека высокомерного, необщительного. Да и

команда отнеслась к нам в начале похода весьма сдержанно. А дело,

оказывается, было в том, что капитан запретил экипажу вступать в разговоры с

советскими моряками. Наш переводчик главный старшина Володя Журавлев прочел

распоряжение об этом на дверях кают-компании.

А на следующий день, это было в канун Первого мая, на кормовой

надстройке у трюма, где размещалась советская команда, появилось изображение

свастики.

-- Это не иначе, как дело рук боцмана Швайгера, --

высказал предположение Алексей Повторак.

Американские матросы не любили боцмана, поговаривали о его симпатиях к

фашистам. Эта молва дошла и до советских моряков.

Провокацию со свастикой решили оставить без внимания, протеста капитану

не заявлять.

В полдень, выйдя на палубу, я остановился пораженный: поверх фашистской

свастики кто-то нарисовал суриком большую пятиконечную звезду. Подошло

несколько наших офицеров.

А у нас тут, оказывается, и друзья есть,-- кивнув

в сторону кормовой надстройки, заметил парторг кораб

ля Филимон Лысый.

Получилось здорово, даже символично, -- доба

вил Алексей Проничкин.

Утром следующего дня мы обнаружили, что эту часть кормовой надстройки

тщательно подкрасили. Больше подобных "художеств" на "Джоне Ленноне" не

наблюдалось.

Непривычно чувствовали мы себя в роли пассажиров. Монотонность походной

обстановки разнообразили кто как мог. Одни читали запоем, другие часами

просиживали за шахматной доской, третьи сражались в домино. Домино у нас

было самодельное, массивное -- из текстолита. Стук его костяшек гулко

раздавался в просторном трюме. Но и он не мог заглушить подводных взрывов,

словно кувалдой бивших по корпусу. Это корабли охранения глубинными бомбами

отгоняли от конвоя вражеские подводные лодки.

Не обходилось, конечно, и без обычной морской "травли". Многие старшины

и краснофлотцы служили по пятому--седьмому году и, как говорят на флоте, уже

"не один вельбот каши съели". Особенно часто вспоминали о первых днях своей

службы. Минер, старшина 2-й статьи Иван Лукьянцев, например, не мог без

смеха рассказывать, как во время большой приборки подшутил над ним

старослужащий из боцманской команды: "Вот тебе мешок, сходи в котельное за

паром". И тот, не подозревая подвоха, побежал исполнять поручение.

-- А у нас на корабле новичков заставляли продувать пыль в макаронах,

точить напильником лапы якоря, посылали на клотик' чай пить, -- рассказывал

старшина 1-й статьи Виктор Рыбченко. -- Но за эти проделки шутникам здорово

влетало от старпома.

С удовольствием слушали флотскую байку наши краснофлотцы-первогодки

Александр Петров, Евгений Баринов и Георгий Алхимов. В экипаж они прибыли из

Москвы, только что окончив школу радиометристов. Это было их первое

плавание.

В кают-компании "Джона Леннона" после обеда собирались офицеры

"Живучего". Хозяева в это время сюда не заходили -- одни были на вахте,

другие отдыхали после смены в каютах. Мы рассаживались, кто за длинным

обеденным столом, кто за небольшим столиком для настольных игр, кто

устраивался поудобнее в кожаных креслах.

Много лет прошло, а помнится все отчетливо. Вот в левом углу в кресле

сидит щеголеватый брюнет. У него тонкие усики, густая копна вьющихся волос,

слегка

1 См.: Д. Ирвинг. Разгром конвоя "PQ-17". М, Воениздат,

1971, с. 59

Вот, гады, еще запугивают, -- первым высказал

ся командирский вестовой старший краснофлотец Иван

Клименко.

А это мы еще посмотрим, кто кого утопит. Как гово

рится, бабушка надвое сказала, -- со злостью произнес

Алексей Повторак.

Наглость гитлеровцев возмущала, да и хозяева были хороши! "Зачем

американцы пичкают нас фашистской стряпней?" -- раздавались голоса в трюме.

Действительно, зачем? Так настоящие союзники поступать не должны.

Теперь мы иначе стали смотреть на другие моменты, которым раньше не

придавали особого значения. Капитан судна, например, Луис Пастер, сразу

произвел на нас впечатление человека высокомерного, необщительного. Да и

команда отнеслась к нам в начале похода весьма сдержанно. А дело,

оказывается, было в том, что капитан запретил экипажу вступать в разговоры с

советскими моряками. Наш переводчик главный старшина Володя Журавлев прочел

распоряжение об этом на дверях кают-компании.

А на следующий день, это было в канун Первого мая, на кормовой

надстройке у трюма, где размещалась советская команда, появилось изображение

свастики.

-- Это не иначе, как дело рук боцмана Швайгера, --

высказал предположение Алексей Повторак.

Американские матросы не любили боцмана, поговаривали о его симпатиях к

фашистам. Эта молва дошла и до советских моряков.

Провокацию со свастикой решили оставить без внимания, протеста капитану

не заявлять.

В полдень, выйдя на палубу, я остановился пораженный: поверх фашистской

свастики кто-то нарисовал суриком большую пятиконечную звезду. Подошло

несколько наших офицеров.

А у нас тут, оказывается, и друзья есть,-- кивнув

в сторону кормовой надстройки, заметил парторг кораб

ля Филимон Лысый.

Получилось здорово, даже символично, -- доба

вил Алексей Проничкин.

Утром следующего дня мы обнаружили, что эту часть кормовой надстройки

тщательно подкрасили. Больше подобных "художеств" на "Джоне Ленноне" не

наблюдалось.

Непривычно чувствовали мы себя в роли пассажиров. Монотонность походной

обстановки разнообразили кто как мог. Одни читали запоем, другие часами

просиживали за шахматной доской, третьи сражались в домино. Домино у нас

было самодельное, массивное -- из текстолита. Стук его костяшек гулко

раздавался в просторном трюме. Но и он не мог заглушить подводных взрывов,

словно кувалдой бивших по корпусу. Это корабли охранения глубинными бомбами

отгоняли от конвоя вражеские подводные лодки.

Не обходилось, конечно, и без обычной морской "травли". Многие старшины

и краснофлотцы служили по пятому--седьмому году и, как говорят на флоте, уже

"не один вельбот каши съели". Особенно часто вспоминали о первых днях своей

службы. Минер, старшина 2-й статьи Иван Лукьянцев, например, не мог без

смеха рассказывать, как во время большой приборки подшутил над ним

старослужащий из боцманской команды: "Вот тебе мешок, сходи в котельное за

паром". И тот, не подозревая подвоха, побежал исполнять поручение.

-- А у нас на корабле новичков заставляли продувать пыль в макаронах,

точить напильником лапы якоря, посылали на клотик' чай пить, -- рассказывал

старшина 1-й статьи Виктор Рыбченко. -- Но за эти проделки шутникам здорово

влетало от старпома.

С удовольствием слушали флотскую байку наши краснофлотцы-первогодки

Александр Петров, Евгений Баринов и Георгий Алхимов. В экипаж они прибыли из

Москвы, только что окончив школу радиометристов. Это было их первое

плавание.

В кают-компании "Джона Леннона" после обеда собирались офицеры

"Живучего". Хозяева в это время сюда не заходили -- одни были на вахте,

другие отдыхали после смены в каютах. Мы рассаживались, кто за длинным

обеденным столом, кто за небольшим столиком для настольных игр, кто

устраивался поудобнее в кожаных креслах.

Много лет прошло, а помнится все отчетливо. Вот в левом углу в кресле

сидит щеголеватый брюнет. У него тонкие усики, густая копна вьющихся волос,

слегка

1 Клотик -- точеный, обычно деревянный, кружок с

выступающими закругленными краями, надеваемый на флагшток или топ-мачту.

скуластое лицо и чуть раскосые глаза. Это командир минно-торпедной

боевой части лейтенант Василий Ла-риошин. В руках он держит

русско-английский словарь -- времени зря не теряет. В Мурманске у лейтенанта

осталась знакомая девушка Дуся. При расставании по старинному русскому

обычаю она разбила "на счастье" две тарелки. Василий сам рассказал нам об

этом, и мы не раз потом подтрунивали над минером.

За большим обеденным столом идет игра в домино. Старший лейтенант

Лисовский -- в паре с командиром боевой части наблюдения и связи лейтенантом

Улановым, штурман Николай Гончаров -- с командиром мин-но-котельной группы

капитан-лейтенантом-инженером Борисом Дубововым. Вот в правом углу

кают-компании сидят за шахматами замполит Ефим Фомин и врач Владимир

Морозенко. Рядом болельщик -- капитан-лейтенант Саша Петров, заядлый

курильщик. Доктора раздражает соседство, он хмурит брови и демонстративно

разгоняет рукой дым. Шахматные фигуры то и дело скатываются со

столика---усиливается бортовая качка.

В ожидании своей очереди в домино, мы с лейтенантом Лысым донимаем

Володю Журавлева вопросами -- как по-английски звучит та или иная фраза (оба

учили раньше немецкий).

А лаг судна продолжает отсчитывать пройденные мили: до Англии еще

больше половины пути. Скорость конвоя -- девять узлов.

30 апреля днем был обнаружен немецкий разведчик "Хе-111". Истребители с

английских авианосцев атаковали и подбили вражеский самолет. Но немецкий

летчик все же успел сообщить своим о том, что обнаружил большой конвой. Это

случилось на подходе к острову Медвежий, который оставался справа от нас. По

данным английской воздушной разведки, немцы развернули в ночь на 29 апреля 9

подводных лодок на пути движения конвоя "RA-59" к югу и юго-западу от этого

острова. Обойти их позиции было невозможно.

По легкому вздрагиванию корпуса судна и шуршанию за бортом

чувствовалось, что корабли вошли в район паковых льдов. Гидроакустикам

подобные шорохи мешают прослушивать шумы подводных лодок.

Около восьми часов вечера 30 апреля британский эскортный корабль

обнаружил вражескую подводную лодку и загнал ее на глубину. А чуть позже,

когда

конвой находился в 25 милях к юго-западу от Медвежьего, один за другим

прозвучали два сильных взрыва.

На судне объявили боевую тревогу. Застучали каблуки по палубе.

Выскочили из трюма и наши матросы, опустела кают-компания.

По левому борту, в хвосте второй колонны, окутанный клубами дыма и

пара, тонул "Либерти".

На ботдеке у шлюпок одетые в спасательные жилеты строились матросы

"Джона Леннона", расписанные здесь по тревоге. Однако транспорт продолжал

идти прежним курсом, не снижая хода. Спасение тонущих -- задача специально

выделенных для этого кораблей.

На судах открыли беспорядочную стрельбу из зенитных пушек и пулеметов,

принимая мелкие льдины, гребни волн и туманные буи впереди идущих за

перископы подводных лодок.

Стали раздаваться выстрелы и с военных кораблей, в том числе и с

авианосца "Фенсер". Куда и в кого стреляют, было невозможно разобрать.

Палят в божий свет, как в копеечку, -- проком

ментировал происходящее Алексей Проничкин. Когда

грассирующий снаряд пролетел над кормовой надстрой

кой "Джона Леннона", Лисовский, отличавшийся за

видным спокойствием, начал чертыхаться:

Вот, идиоты, самоубийством занимаются, а фаши

стов прозевают!

На мостике чувствовалась нервозность. Уже дважды капитан "Джона

Леннона" передавал через переводчика распоряжение советским морякам

спуститься в трюм. Он, видимо, опасался, что с подводных лодок увидят

русских и судно торпедируют. Наш командир вынужден был отдать приказание

личному составу покинуть палу-бу. Наверху осталось лишь несколько офицеров.

Мы думали об одном: есть ли на гибнущем судне советские моряки и каковы

жертвы? Кто нам это скажет?

Наконец мы увидели сутуловатую фигуру командира экипажа капитана 3-го

ранга Николая Дмитриевича Рябченко, поднимавшегося на ходовой мостик. Следом

шел Володя Журавлев. Лицо Рябченко было спокойным. Когда они поднялись на

мостик, капитан американского судна сделал вид, что не замечает советских

моряков.

-- Володя, спроси капитана, были ли русские на тор-

педированном транспорте? -- обратился к Журавлеву

Рябченко.

Журавлев повторил вопрос по-английски.

Пастер, немного помедлив, процедил сквозь зубы:

-- Мне это неизвестно, -- и отвернулся, давая по

пять, что разговор окончен.

Командир и переводчик покинули мостик.

-- Пойдемте в трюм к личному составу, -- предло

жил офицерам Рябченко.

Взглянув еще раз в сторону тонущего судна, мы увидели, что к нему

направляются два британских эсминца. На душе стало легче. Значит, помощь

будет оказана.

Спустились в трюм. Рябченко подсел к теплому камельку, пригласил

присутствующих придвинуться поближе. Затем не спеша обвел всех прищуренным

взглядом и спросил с улыбкой:

-- Каково быть пассажирами? Наверно, лучше сто

ять вахту на холоде, чем прислушиваться к взрывам, си

дя в теплом трюме?

Вопрос поняли не сразу, заговорили после небольшой паузы.

-- Почему не разрешают по тревогам выходить на верхнюю палубу? Трюм

ниже ватер-линии, и в случае чего выбраться из него... -- радист Тишкин

запнулся: понял, что разговор не ко времени.

-- Вы слышали поговорку: "Со своим уставом в чу

жой монастырь не ходят"? В трюме более ста человек.

Представьте себя на месте капитана. -- Командир эки

пажа посмотрел на обступивших его моряков. Лица их

были сосредоточенны. После небольшой паузы Рябчен

ко продолжал: -- А как же наши подводники воюют?

Много они бывают наверху? А глубинные бомбы на

них не сыплются?

Командир вынул из кармана пачку "Беломора", предложил рядом сидящим.

Краснофлотцы вежливо отказались и стали доставать кисеты с махоркой.

Закурили. Сделав две-три затяжки, Рябченко сказал:

-- Вот примем корабль, тогда фрицам всыплем пер

цу за все.

Присутствие в трюме командира, его уверенный тон и спокойствие

разрядили обстановку. Нервное напряжение спало, на лицах моряков засветились

улыбки.

Рябченко понимал настроение матросов, знал, что хотя они и опытные

специалисты, хорошие моряки, однако по-настоящему "войны не нюхали", не

слышали взрывов бомб, не видели гибели людей. Помнится, когда

к нашему эшелону в районе Кандалакши прицепляли платформы с зенитками,

у многих тогда появилась настороженность: а вдруг налетит вражеская авиация?

Здесь же еще хуже. Посадили всех в большую железную коробку, вместо оружия

выдали надувные спасательные жилеты и запретили выходить на палубу. За

бортом взрывы, звучат сигналы тревоги, грохочут пушки, а что происходит

наверху -- никто не знает. Это действует всегда удручающе.

Рябченко старался перевести разговор на отвлеченную тему, однако взрывы

за бортом не утихали, и мысли моряков возвращались к гибели судна.

А были на "Либерти" наши моряки? -- немного

"окая", спросил радиометрист Коля Коньков.

Сведений об этом еще нет, -- ответил капитан-

лейтенант Фомин.

А экипаж... спасали? -- с запинкой произнес

старший краснофлотец Рудь.

Да, два эсминца и транспорт находятся там, ---

ответил Рябченко.

В ледяной воде долго не продержаться. Обычно

через 15--20 минут наступает переохлаждение организ

ма, сердце останавливается, -- проговорил старший

лейтенант медслужбы Морозенко.

Ну, а если больше двигаться? -- испытующе

посмотрел на врача Алексей Головин, командир отделе

ния сигнальщиков.

Ты еще про горчичники спроси, -- улыбнулся

Повторак.

По трапу застучали каблуки. В трюм спускался Володя Журавлев. Губы его